Преподобный Аврамий затворник и блаженная Мария, племянница его, подвизавшиеся в селении Хидана, близ города Эдессы, были современниками и соотечественниками преподобного Ефрема Сирина (память 28 января), который впоследствии написал о их жизни. Преподобный Аврамий начал трудный подвиг уединенного жития в расцвете своих лет. Он покинул родительский дом и поселился в пустынном месте, вдали от мирских соблазнов, проводя дни свои в беспрестанной молитве. После смерти родителей святой отказался от наследства и просил родных раздать его нищим. Читать далее

Архив автора: admin

Великомученик Дими́трий Солунский (Фессалоникийский), Мироточивый.

Родители, тайные христиане, крестили Димитрия и наставили в вере. Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий достиг совершеннолетия. Император Максимиан Галерий, вступивший на престол в 305 году, назначил Димитрия на место отца властителем и воеводой Фессалонийской области.

Главной обязанностью Димитрия было защищать свою область от внешних врагов, но император потребовал от него также, чтобы он истреблял христиан. Димитрий вместо этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к Христовой вере. Читать далее

Святые мученики Маркиан и Мартирий

Святые мученики Маркиан и Мартирий служили в Константинопольском соборе. Маркиан был чтецом, а Мартирий иподиаконом; оба они несли также послушание в качестве нотариев, то есть секретарей, патриарха Павла Исповедника (память 6 ноября).

Еретики-ариане изгнали и тайно казнили праведного патриарха Павла, а кафедра его была передана еретику Македонию. Еретики пытались привлечь святых Маркиана и Мартирия на свою сторону лестью, предлагали золото, обещали архиерейские кафедры. Но все усилия ариан были тщетны. Читать далее

Мученик Арефа и с ним 4299 мучеников

Мученик Арефа и с ним 4299 мучеников пострадали за Господа Иисуса Христа в VI веке. Арефа был правителем города Неграна в Гравии, жители которого были христианами. Аравийский (или Омиритский) царь, иудей Дунаан, решив уничтожить христианство в стране, издал указ об убиении всех последователей Христа. Читать далее

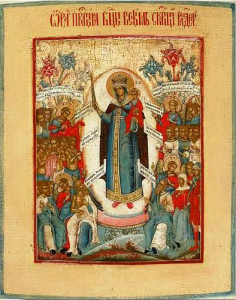

Икона Богородицы «Всех скорбящих Радость»

Сколько утешительного заключено в одном уже имени этой иконы — будящем, укрепляющем веру людей в Богоматерь, как в дивную Заступницу, которая спешит всюду, где слышится стон страдания людского, утирает слезы плачущих и в самом горе дает минуты отрады и радости небесной. Радуйся же вечно Ты, небесная скорбящих Радость! Читать далее

Преподобный Иоанн Рыльский

Апостол и евангелист Лука

Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, апостол из 70-ти, сподвижник святого апостола Павла (Фил. 1, 24; 2 Тим. 4, 10), врач из просвещенной греческой среды. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от Самого Господа. В числе 70-ти учеников святой Лука был послан Господом на первую проповедь о Царствии Небесном еще при жизни Спасителя на земле (Лк. 10, 1 — 3). После Клеопе, шедшим в Еммаус. Читать далее

Пророк Осия

Святой пророк Осия происходил из колена Иссахарова. Он жил в IX в. до Рождества Христова в царстве Израильском и был современником святых пророков Исаии, Михея и Амоса. В то время многие его соплеменники, забыв Истинного Бога, поклонялись идолам. Читать далее

Мученик Лонгин Сотник

Святой мученик Лонгин сотник, римский воин, нес службу в Иудее под началом прокуратора Понтия Пилата. Во время казни Спасителя отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже вокруг Голгофы, у самого подножия святого Креста. Лонгин и его воины были свидетелями последних мгновений земной жизни Господа. великих и страшных знамений, явленных по смерти Его. Эти события потрясли душу воина. Лонгин уверовал во Христа и всенародно исповедал, что «воистину — это Сын Божий» (Мф. 27,54). (По церковному преданию, Лонгин был тот воин, который пронзил копьем ребра распятого Спасителя и от истекшей крови и воды получил исцеление больных глаз.) Читать далее

Житие преподобномученика Андрея Критского

Преподобномученик Андрей Критский жил во время царствования императора-иконоборца Константина Копронима (741–775), который под страхом смерти приказал христианам убрать святые иконы из храмов и домов. Читать далее