Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

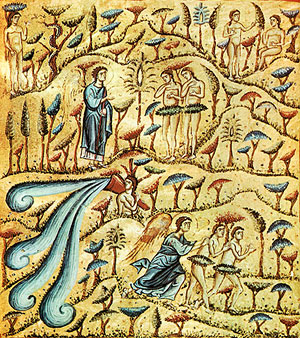

Событие, которое мы вспоминаем сегодня, очень многое определило в жизни всего человечества и каждого из нас. Адамово изгнание, изгнание из Рая, — называют в Церкви это страшное событие. Оно непосредственно относится и к нам, и к нашим очень родным людям — Адаму и Еве. Они действительно очень родные нам — ведь именно их кровь течет в наших жилах. Каждый из нас имеет их своими прародителями. От них пошел весь человеческий род, все народы в мире.

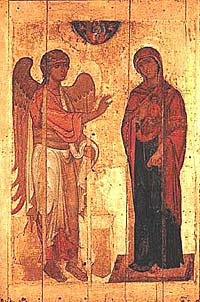

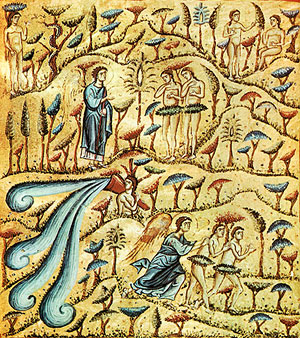

Тогда, очень давно, произошло нечто такое, что определило поворот в жизни всего человечества — грехопадение и вслед за ним изгнание из того места, куда изначально наш Отец Небесный, Господь Бог определил и жить, и совершенствоваться, и восходить к Богу весь человеческий род. В Библии это прекрасное место называется Эдемом. Оно находилось на территории нынешнего Ирака, между Тигром и Евфратом. Именно оттуда наши предки Адам и Ева должны были наполнять своим потомством всю Вселенную.

Но произошло, — хотелось сказать «непоправимое», — нет, поправимое, но страшное, трагическое событие в истории всемирной человеческой семьи. Адам был создан свободным: он мог, по образу и подобию Божию, избирать тот путь жизни, который сочтет нужным. Это были либо путь, предложенный Богом — путь сыновнего благодарного послушания, исходящего из доверия, любви, созерцания неизъяснимой человеческими словами Божественной красоты и красоты первозданного мира. Это был путь устремления к Богу.

Но было и нечто другое. Тоже послушание — потому что юный человек неизбежно был в состоянии ученика — но послушание обманщику, убийце и злодею — дьяволу.

Адам был наделен Господом Богом, также как и мы с вами, свободной волей. Это величайший, но и очень ответственный дар. Как испытание свободного выбора, как утверждение верности Отцу, в Рае росло древо познания добра и зла. Конечно же и оно тоже было предназначено для человека, но Господь предрек и указал, что о добре и зле еще не пришло время знать юному Адаму. Он еще не окреп, не усовершенствовался, и поэтому, если вкусит от этого древа, то умрет.

Адам жил в мире Божественного совершенства, в общении со своим Отцом и Создателем, и действительно не знал ничего о несравненно более низшем мире, о другом, Как мы теперь понимаем, варианте развития человеческой истории, где наряду с добром будет торжествовать зло, болезни, печали, несправедливость, коварство, страдания.

Сатана, дьявол, предложил ему и его жене Еве: если вкусите от этого древа, то будете как боги. Сразу! А у Адама, действительно, была эта цель — быть как Бог. Он и создан был по образу и подобию Божию и, совершенствуясь, шел именно в этом направлении. Но сатана сказал: «Зачем ждать? Давай сразу. Вкуси от запретного плода — и сразу же будешь как бог!». Наследники такого искушения, лжи и сейчас рядом с нами. Когда вы грешным делом заглядываете в телевизор, то обязательно видите произведение, которое называется рекламой. Вам говорят: «Съешьте таблетку и сразу похудеете», или «Купите это средство и тут же будете здоровыми», «А вот эту таблетку съешьте — и сразу станете молодыми». Обман. И все об этом конечно же догадываются. Но как много людей поддаются этому!

Вот, если можно так сказать, такой же самой пошлой рекламе — «Вкусите и будете как боги!» — поддались и наши прародители. Нет ничего нового под солнцем.

Но тогда, в Эдеме, произошло, конечно, несравненно большее. Люди не просто ослушались Бога, они, пусть опрометчиво, пусть не подумав, но избрали самый страшный путь, который только можно представить на этой земле — противления воле Божией. А что в этом мире может противиться воле Божией? Ничего: противление воле Божией невозможно! Противление воле Вседержителя, всемогущего Бога — это смерть. И вот на эту смерть обрекли себя родные нам люди, наши предки, прародители Адам и Ева.

Дьявол прекрасно знал об этом, он сам был в состоянии вечной смерти, вечного гниения и злобы, и поэтому его главной целью было увлечь в свою погибель и первых людей и будущий человеческий род.

Но в отличие от падших духов в душе человеческой оставалось и добро. У них, у падших духов, добра уже не существует. Они полностью преданы злу, противлению Богу. В человеке же и после грехопадения осталось доброе, но в нашу сущность привнесено было и противление, зло. Апостол Павел в Послании к римлянам говорит: «несчастный я человек, то доброе, что хочу сделать, не могу, нет у меня на это сил, нет у меня на это воли, хотя умом я понимаю, что люблю и хочу делать добро. А то злое, что делать не хочу, к этому устремляют меня мои страсти и моя плоть».

Итак, люди неминуемо должны были погибнуть, разбиться насмерть о скалу противления Воле Божией. Но Господь, всем человеком хотящий спастись и в познании истины прийти, по бесконечной любви к созданному Им человеку, к будущему человеческому роду, к каждому из нас (ведь Господь по всемогуществу и всеведению Своему создавая Адама, создавал и любил всех многочисленных его потомков), избрал другой путь для людей. Путь, пусть долгого, пусть нелегкого, но спасения человеческого рода от вечной смерти. Как же начиналось это спасение?

В Библии мы читаем: Господь облек людей в кожаные ризы и изгнал их из Рая. Что это такое? Как это понять — «изгнание из Рая»? А это вот как раз и началось наше спасение. Но, что это за «кожаные ризы»? А опустите глаза и посмотрите сами на себя. Наше тело – это и есть те самые ризы. Нынешнее тело человека совершенно иное по сравнению с тем, духовным тонким телом, в которое был облечен первый Адам, так пишут святые отцы Церкви. А теперь заглянем в свою душу… Мы увидим ее, наполненную страстями и грехами. Оказывается, то, что мы телесно и духовно из себя представляем, — это и есть состояние «изгнания из Рая». А находясь в Эдеме, человек имел совершенно иное тело и иную неповрежденную душу.

Да, мы с вами очень хорошо знаем, что «такое изгнание из Рая»! «Со скорбью, в поте лица своего, будешь есть хлеб свой». Конечно же, жизнь человеческая — это великое счастье, но люди среднего и старшего поколения знают, что все же до 45-50 лет человек живет трудами, потами, скорбями, а потом начинаются болезни, особые возрастные проблемы, потом болезнь смертная и самая смерть… Бывает и иное, когда человек в более молодом возрасте заболевает и умирает… Но так или иначе, человек переходит из этой временной жизни в непостижимую и страшную для него смерть. «Земля еси, и в землю отыдеши». Множество сложностей, проблем, трудностей, которые надо испытать человеку в жизни — неминуемы для каждого. И все это — «изгнание из Рая». Только в юном, совсем неразумном возрасте, мы еще льстим себя надеждами, что все будет безоблачно именно у нас, что мы-то уж проживем совсем по-другому. А позже, если мы люди церковные, то вспоминаем слова Псалмопевца: «человек, яко трава дни его и яко цвет сельный, тако отцветет». Труд, скорби — это и есть удел изгнанников. Недаром и в ектеньях и на Божественной литургии, и на всенощном бдении, мы молимся «о недугующих, страждущих, плененных и о спасении их. О еже избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды…» и прочее и прочее.

Когда Адам ввел в свое сердце дух противления, дух дьявола, он уже не смог просто так, как и раньше, жить перед лицом Божиим. Эта двойственность, это причастие дьяволу и смерти сразу стало просто разрывать его. Помните, в Библии описывается, что Адам и Ева, после того, как вкусили плод от древа познания добра и зла, буквально сломя голову сбежали, спрятались, услышав голос Бога. Они не могли выносить присутствия Божия, и по сути сами себя изгнал из Рая, прежде чем Господь Бог выслал Адама из сада Эдемского.

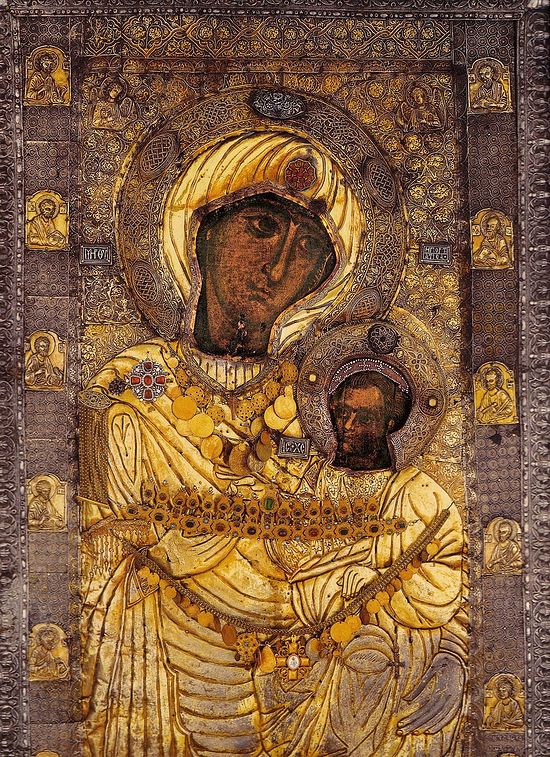

Господь отправляет человека, Свое создание, в долгий путь с одной лишь целью — для спасения его от вечной смерти. И Сам, в лице Своего единственного Сына, Единосущного Отцу, Господа Иисуса Христа, тоже отправляется в путь, навстречу этому блудному сыну, чтобы, пусть не сразу, пусть через долгое время, пусть ценой мучений и смерти Господа Иисуса Христа, Бога, Самого Себя, совершить это спасение.

Бог избрал особый путь спасения человека.

Вот что мы вспоминаем с вами сегодня. В песнопении за всенощной поется: сидел Адам напротив рая и оплакивал свое грехопадение, оплакивал уже запоздалыми слезами. Каждый из нас тоже имел немало случаев вслед за Адамом оплакать свои ошибки. Но, к счастью, мы видим, как по милосердию Своему Господь и эти ошибки претворяет в наше спасение. И самые падения человеческие Господь Бог использует для покаяния и изменения человека. Адам, конечно, плакал не только о себе самом, но и о многочисленном своем потомстве, среди которых и мы с вами. Он видел, на что обрек сонмы людей, и что не все из них, даже благодаря крестной жертве Господа Иисуса Христа, будут спасены.

Вот к этой древней, и в то же время личной, повторяющейся для каждого из нас, в нашей собственной судьбе, истории возвращает нас Святая Церковь накануне Великого поста. От этой точки грехопадения и изгнания самих себя из Рая к нашему общему печальному, падшему состоянию начинается сегодня вхождение в пост и покаяние.

Мы еще много будем с вами говорить о посте, о том, как с пользой его пройти. А сегодня читалось Евангелие, где простыми словами говорилось о том, что если мы простим ближнему от всего сердца его грехи, то и Господь простит нас. Простая, кто-то даже скажет, азбучная, заповедь. Да, она простая, это так. Но заповедь эта— Божественная. Посмотрите, Господь не требует от нас очень многого, Он предлагает нам то, что мы каждый из нас может сделать — простить от всего сердца, и этим уподобиться Богу: Господь по милосердию Своему прощает каждому кающемуся всякий грех.

И еще сказано в сегодняшнем Евангелии: не собирайте себе сокровищ на земле, сокровищ для наших кожаных риз, которые болеют, ветшают, которые мучают нас и мучаются сами на протяжении нашей жизни. Не собирайте для них сокровищ, собирайте сокровища там, в Эдеме, в той стране, наследниками которой вы по-настоящему являетесь, да только забыли об этом или не знали. В той стране, откуда изгнаны были наши предки, но в которую мы должны вселиться. И не просто в Эдем, а в бесконечно совершенное, чем Эдем в Новом Завете это называется Новым Иерусалимом. Каждый человек должен, если приложит к этому усилия, не только вернуться в первое, до грехопадения, состояние, но более — стать наследником Самого Бога. Это то, ради чего сотворил человека Господь Бог. Недаром ведь Адам был прельщен лукавым обещанием стать «как бог». Но ведь это и есть цель Бога по отношению к человеку — возвышения наполненного верой во Христа человека до бесконечного Божества. Это и есть цель творения.

Сразу, конечно, об этом всего не расскажешь. Но Великий пост — удивительно удобное время для углубления в вопросы духовной жизни. Потрудимся, приложим усилия и для познания, и для покаяния и для изменения жизни, для спасения души и соединения с Богом. Для исправления, по мере сил, наших ошибок, а через это, хотя бы отчасти и ошибки нашего Праотца.

Сегодня вечером, в 18 часов, чин прощения на великопостной уже вечерне, а с завтрашнего утра начинается Великий пост. Каждый из вас должен провести его по уставу Святой Церкви. Но если у кого-то болезни, немощи не дают возможности полностью совершить все, то надо подойти к священнику посоветоваться. Кому-то батюшка, быть может, особо благословит какие-то послабления, но это должно исходить не от малодушия и боязливости, а из действительного вашего состояния здоровья и возможностей, связанных с трудом. Цель поста не жестко исполнять уставы и правила, а бороться с нашими страстями. Изгонять дух противления из нашей души, тот самый дух, который вселился в нас тогда в Эдеме.

Мы в этом году будем совершать Пассии, которые будут служиться по воскресным вечерам, со второго воскресенья Великого поста. Преждеосвященные литургии будут совершать в среду и пятницу каждой недели. Еще раз напомню, что первые Преждеосвященные литургии в грядущие среду и пятницу, предназначены для очень больных людей. Не все подряд причащаются, а только те, кто не может строго поститься до субботы. А находящиеся в здравии православные христиане строго постятся до субботы, в пятницу исповедуются (все священники выйдут вечером на исповедь), и весь православный мир в субботу и воскресенье причащается Святых Христовых Таин. Еще раз напомню именно для тех, кто нацелился причащаться и в среду, и в пятницу, и в субботу, и в воскресение: первая седмица — время, предназначенное для сугубого поста, говения и покаяния. Только очень больные люди и в древности постились два дня, а уж на третий причащались, потому что до пятницы они просто физически не могли поститься. Вот для них и установлены на первой неделе Преждеосвященные литургии. А вы, если можете выстаивать по семь часов службы всю неделю, да еще дома читать по пять кафизм и все каноны и правила ко причащению, благодарите Бога за несокрушимое здоровье и посвятите эту неделю ни чему другому , а только покаянию. Причащайтесь на литургии Златоуста или Василия Великого. А уж на следующей неделе каждый из вас может причащаться на Преждеосвященных.

С праздником! С наступлением Великого поста!

Спаси Господи!

Архимандрит Тихон (Шевкунов)