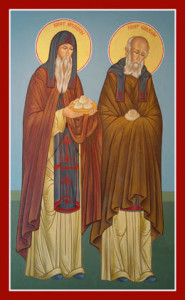

Память 31 октября / 13 ноября.

Блаженный Спиридон был родом из простой крестьянской семьи. Не обученный грамоте, он владел языком веры, а богатством ему служили добродетели и дела, угодные Богу. Со страхом Божиим и желанием совершенства в сердце своем он поступил в Киево-Печерскую лавру в 1139 году и предался самому суровому подвижничеству. Уже достигнув почтенного возраста, он усердно принялся за учебу и выучил наизусть всю Псалтирь, так что каждый день пел наизусть все псалмы. Читать далее