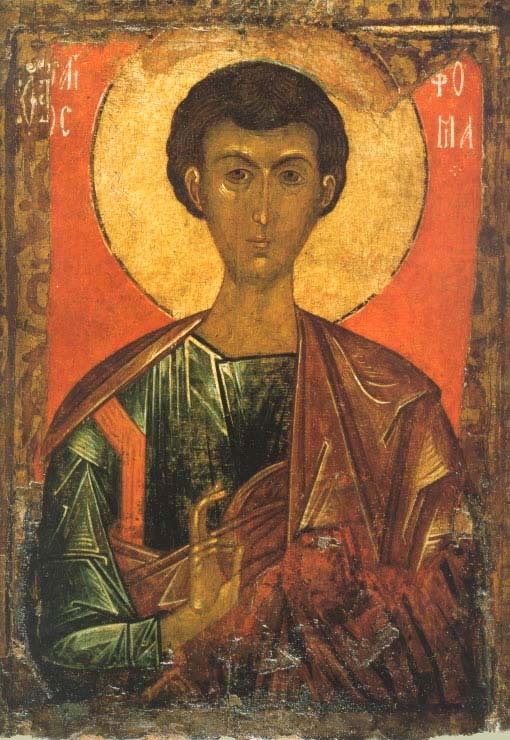

С детства я слышал выражение «фома неверующий». Так с упреком говорили о ком-то, кто не верит вполне достоверным известиям. Был даже такой стишок про пионера Фому, который никому не верил, в том числе людям, которые предупреждали об опасности, а в итоге его съел крокодил. В общем, Фома был символом упорного неверия. Тогда я ничего не знал об апостоле, по имени которого пошло это выражение, а когда узнал лучше, понял, что он являет что-то совсем другое.

В евангельском повествовании достаточно людей, которые выражают неверие и требуют доказательств. Господь отказывает им. Фома требует доказательств — и их получает. Почему?

Потому что неверие бывает очень разным. Бывает так, что человек не смеет верить — для него Благая Весть слишком блага, слишком хороша, чтобы быть правдой: «Оно, конечно, было бы замечательно: Любящий Бог, Готовый простить, утешить и даровать вечную жизнь, но это все утешительные фантазии, а в реальности — потерянность, бессмыслица, боль и смерть». Бывает другое неверие: когда Благая Весть и не кажется благой, и человек настаивает, как Антихрист у Соловьева: «Не воскрес! Не воскрес! Сгнил, сгнил в земле!» Весть о том, что Иисус есть Господь и Спаситель, кажется ему страшно неудобной, неприятной, глубоко огорчительной — и он яростно хочет, чтобы это было неправдой. Такой человек, как и евангельские фарисеи, требует знамений именно затем, чтобы их не получить. Он не собирается верить в любом случае.

Неверие Фомы — именно первого типа. Фома выглядит пессимистом. В горестные, сокрушительные вести он верит сразу и без испытаний, в радостные — нет. Когда Господь говорит о том, что будет убит, апостолы просят дать сесть по правую и по левую сторону от Него во славе — как будто совершенно не понимая, о чем идет речь.

И из всех учеников, насколько мы можем видеть из текста, только двое верят Его словам прямо и буквально. Иуда, который начинает искать себе возможности покинуть эту опасную (и обреченную) группу и заодно поправить свои финансовые дела, и Фома, который через некоторое время говорит: «Пойдем и мы умрем с ним» (Иоан.11:16).

Он сразу верит в смерть — и сомневается в Воскресении, но он не уходит и не предает. Он готов пойти и умереть с Иисусом. Не ожидая победы, не ожидая славы, не ожидая вообще ничего хорошего. Просто, раз уж Господу надлежит умереть, надо идти и умереть с Ним. Это тоже вера — но не радостная уверенность в победе, а готовность хранить верность и следовать за Господом Иисусом куда угодно, даже ясно видя впереди смерть.

В сказке К.С. Льюиса «Серебряное Кресло» Лужехмур отвечает колдунье, правящей в подземном мире:

«Может, и правда все, что вы тут говорили. Не удивлюсь. Лично я из тех, кто всегда готов к худшему. Так что не стану с вами спорить. Но все-таки одну вещь я должен сказать. Допустим, мы и впрямь увидели во сне или придумали деревья, траву, солнце, луну и звезды и даже самого Аслана. Допустим. В таком случае вынужден заявить, что наши придуманные вещи куда важнее настоящих. Предположим, что эта мрачная дыра — ваше королевство — и есть единственный мир. В таком случае он поразительно жалкий! Смешно. И если подумать, выходит очень забавно. Мы, может быть, и дети, затеявшие игру, но, выходит, мы, играя, придумали мир, который по всем статьям лучше вашего, настоящего. И потому я за этот придуманный мир. Я на стороне Аслана, даже если настоящего Аслана не существует. Я буду стараться жить, как нарниец, даже если не существует никакой Нарнии. Так что спасибо за ужин, но если эти двое джентльменов и юная леди готовы, то мы немедленно покидаем ваш двор и побредем через тьму в поисках Надземья. Этому мы и посвятим свою жизнь. И даже если она будет не очень долгой, то потеря невелика, если мир — такое скучное место, каким вы его описали».

Апостол Фома всегда готов к худшему: Христос не воскрес, жены мироносицы бредят, апостолы — вслед за ними, но он не предает и не уходит. Фома — и это очень важно отметить — остается с учениками. Поэтому его неверие — совсем другого рода, чем неверие фарисеев.

И Христос отвечает на сомнения Фомы — Он является ему лично. И Фома немедленно восклицает: «Господь мой и Бог мой!»

Господь отвечает ему словами: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Иоан. 20:29).

Иногда люди говорят: «У меня нет веры», имея в виду примерно то, что у них нет радостного переживания присутствия Божия, ликующей уверенности в том, что Христос воистину воскрес… Они вообще легко впадают в пессимизм. Но пример Фомы показывает, что там, где человек совершает выбор быть со Христом, следовать за Ним, оставаться с Его учениками, даже если никакой уверенности нет — Христос Сам приходит, чтобы дать ему веру. И блаженство таких людей особенно велико, когда они решают веровать, не видев.

Сергей Худиев