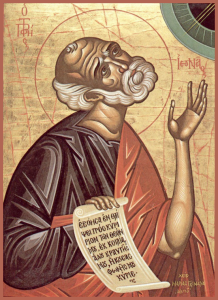

Пророк Иона, преемник пророка Елисея, жил в VIII в. до Р. X. Мать Ионы была той вдовой из Сарепты Сидонской, к которой во время голода по велению Божию пришел пророк Илия, и у нее не истощались мука и масло.

Иона, в то время маленький мальчик, заболел, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала вдова Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить мне грехи мои и умертвить сына моего». И воззвал Илия ко Господу: «Господи, Боже мой! Да возвратится душа отрока сего в него!» И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока, и он ожил. Читать далее