Есть в христианстве люди, которые сами себя лишают утешения молиться за усопших. Какие это люди? — Без сомнения те, которые, приметным или неприметным для себя образом, больше любят умствовать, нежели веровать. Почему не приемлют они молитв за усопших? — Не видно другой тому причины, кроме той, что не понятно, как действие молитвы простираться может так далеко, — даже из одного мира в другой, из видимаго в невидимый.

Человека, разсуждающаго таким образом спросил бы я: понятно ли обыкновенному разуму действие молитвы человека живущаго, — за другого живущаго, — особенно если молитва приносится за отсутствующаго, или же и за присутствующаго, но приносится для испрошения чего-либо нравственнаго и духовнаго, как-то: прощения грехов, исправления от пороков, укрощения страстей, просвещения, утверждения в добродетелях? Две души, каждая с своим собственным умом, волею, склонностями, свободою, не суть ли одна для другой два отдельные мира, — отдельные тем более, что преграждены телами? Как же молитва одной простирает свое действие на другую?

Если возьмутся изъяснить, как отдельность существа и свободы не мешает действовать молитве за живых: сим самым изъяснится, как та же отдельность не мешает молитве за усопших. Если скажут, что действие молитвы за живых возможно, хотя неизъяснимо разумом; то я скажу: не отвергайте же и действия молитвы за усопших потому только, что оно неизъяснимо, или таковым кажется.

А по моему мнению, в предметах веры безопаснее меньше умствовать, а более верить, и утверждаться не на мудровании собственном, а на Слове Божием. Слово же Божие говорит: ибо мы не знаем, о чем молиться как должно (Рим. 8, 26). Следственно по разуму, безъ благодати, не знаем, можно ли молиться за кого-нибудь. Но самъ Духъ, — продолжаетъ апостольское слово, — ходатайствуетъ о нас воздыханиями неизреченными, въ молитве каждаго, по его состоянию особенной; и тот же Духъ, для общаго руководства въ молитвах, наипаче общественных, явственно изрекает, о чесомъ подобаетъ молитися. Например: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков (1 Тим. 2, 1). Еще, если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился. (1 Иоан. 5, 16). И еще: молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведнаго. (Иак. 5, 16). Послушаем еще, как святой апостол Павел и молится за других, и требует молитвы других. Молимся всегда за вас, пишет он к Солунянам, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы въ Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа (2 Сол. 1, 11, 12). А далее в том же послании: итак, молитесь за нас, братие, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас (3, 1). И в другом послании: всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово – устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах (Ефес. 6, 18, 19).

Не собирая более свидетельств Священнаго Писания о молитве вообще, как о деле известном, приложим к особенному предмету настоящаго размышления те свидетельства, которые доселе приведены.

Если мы не знаем, о чем молиться, а для вразумления нашего незнания дано нам Священное Писание, которое может умудрить тебя во спасение, даже до того, что да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен (2 Тим. 3, 15, 17): то от премудрости благости Духа Божия, изглаголавшаго это Писание, надлежит ожидать, что оно не только удовлетворительно наставит нас о чем молиться, но и предохранит запрещениями, чтобы нам не молиться о томъ, о чем молитва была бы не угодна Богу. Чаяние сие оправдывается самым делом. Теперь же видели мы, как Священное Писание, заповедуя и молитву за всех человеков, от молитвы, Богу неугодной и человекам не полезной, предохраняет верующаго запрещением: Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился. Из сего следует, что если о молении за усопших и нет в Священном Писании особенной, определительной заповеди, а выводится оное только из понятий и заповедей о молитве, более общих; но если притом нет против сего моления в Священном Писании никакого запрещения, как и действительно нет: то самое сие незапрещение, самое молчание Священнаго Писания есть уже доказательство того, что моление за усопших Богу не противно, и человекам небезполезно.

Охотник до сомнений спросит: не излишне ли молиться о тех, которые умерли с верою и упованием? Ответствую: не излишне ли, повидимому, молиться о святых? Однако святый Павел велит молиться о всех святых. Не излишне ли молиться об апостолах, которые суть распространители благодати на всех прочих, и первые из святых в Церкви: иных Бог поставил в Церкви во-первых апостолов (1 Кор. 12, 28)? Однако апостол Павел требует, чтобы молились о нем и не апостолы, и притом тогда, как он уже приближался к венцу за подвиги апостольства. Есть молитва в пользу самого Евангелия: чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, хотя Евангелие само есть сила Божия ко спасению всякому верующему (Рим. 1, 16): — можно ли бояться излишества в молитве за верующих?

Или, спросят,— не тщетна ли молитва за умерших во грехе? Ответствую: тщетна — за умерших во грехе смертном, смертью духовною, и в сем состоянии постигнутых смертию телесною, — за тех, которые внутренно отпали отъ духовнаго тела Церкви Христовой и от жизни по вере, своим неверием, нераскаянностию, решительным и конечным противлением благодати Божией. Где просвещенному и безпристрастному оку явны признаки сей горькой смерти; там нет места утешению молитвы: Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился.—Но что может сделать молитва о брате, согрешающем грехом не к смерти? Может дать ему жизнь. Неужели и умершему телесно? — Святый Иоанн, котораго словами теперь мы руководствуемся, не говорит: да; но не говорит и — нет. Он не запрещает молиться об умершем, тогда как запрещает молиться о грешнике отчаянном и безнадежном.

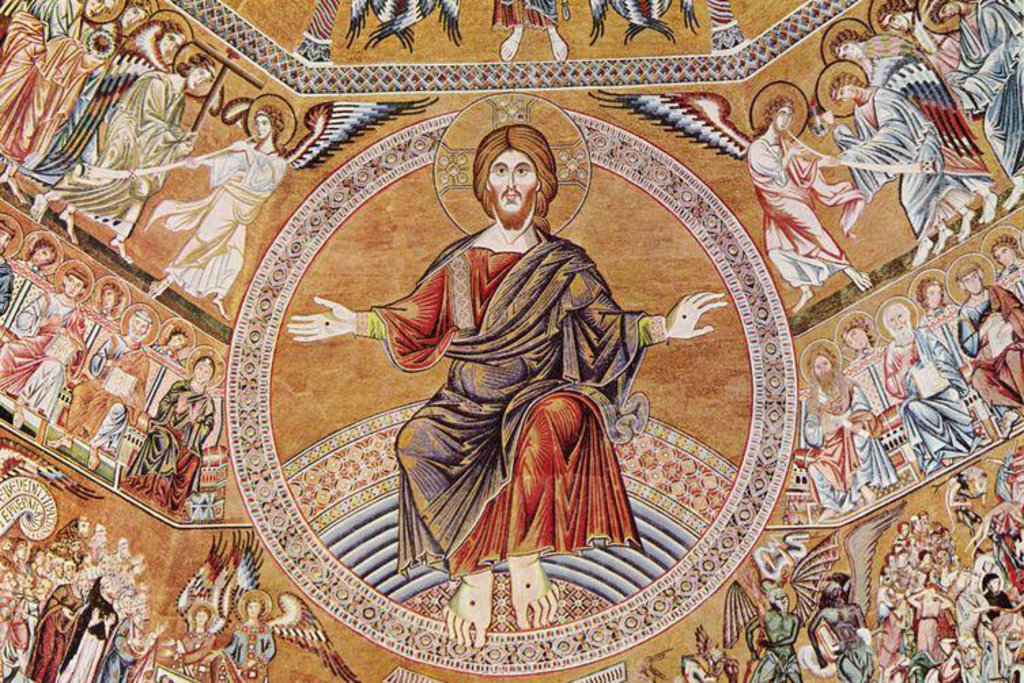

Всепроницательная премудрость Божия, въ Божественном Писании, не провозглашает довольно громко заповеди молиться за усопших, может быть для того, чтобы в надежде на сие пособие, не обленились живущие, ранее телесной смерти со страхом свое спасение соделовать. Но когда и не возбраняет сего рода молитв: не то ли сие значит, что еще позволяет бросать, хотя не всегда решительно надежную, но иногда, и может быть часто, благопомощную вервь, отторгшимся от берега жизни временной, но не достигшим вечнаго пристанища душам, которыя между смертию телесною и последним всемирным судом Христовым, зыблются над бездною, то возвышаясь благодатию, то низводясь останками поврежденной природы, то восторгаясь Божественным желанием, то запутываясь въ грубой, еще не совсем совлеченной, одежде земных помышлений?

И вот, может быть, почему моление за усопших издревле существовало и существует в Церкви, не как торжественно возвещенный, существенный член веры и строгая заповедь; но какъ благочестивое предание и обычай, всегда поддерживаемый свободным послушанием веры, и частными духовными опытами. Приведем на сие некоторыя свидетельства.

Благодать даяния, пишет Сынъ Сираховъ, пред всяким живымъ да будет, и над мертвецом не возбрани благодати. Что значитъ здесь благодать даяния? Если это дар алтарю, то слова: над мертвецем не возбрани благодати, очевидно значит: принеси жертву по усопшем, или, что то же, молись за усопшаго. Если же кто хочет признать более вероятным, что благодатъ даяния значит благотворение бедному, то слова: над мертвецем не возбрани благодати, будут значить: подай милостыню в память усопшаго. Ту ли, другую ли мысль имел Сын Сирахов: они обе предполагаютъ одно, им общее основание,—то, что живущий может и должен делать добрыя и душеполезныя дела ради усопшаго.

В истории Маккавеев находим именно жертву и молитву за усопших. Иуда принес оную за воинов, умершихъ во грехе взятия военной добычи от даров идольских, которыми благочестивый не должен былъ осквернять рук своих (2 Мак. 12, 39 — 46).

С тех пор, как образовалось общественое Богослужение христианское, моление за усопших вошло в оное, как часть, постоянно к составу онаго принадлежащая. Свидетельствуют о сем все древния чиноположения Божественной литургии, начиная от литургии святаго Иакова, брата Господня.

Посему нет никакого сомнения, что моление за усопших есть предание апостольское.

Аще и грешен отъиде—говорит святый Златоуст,— елико возможно есть, помогати достоит: обаче не слезами, но молитвами, молъбами, и милостынями и при-ношениями. Не просто бо сия умышлена быша, ниже всуе творим памятъ о отшедших в Божественных тайнах, и о них приступаем, молящеся Агнцу лежащему, вземшему грех мира, но да отсюду будет им некая утеха (на 1 послание к Коринфяном беседа 41). И далее говорит: не ленимся убо отшедшим помогающе, и приносяще о них молитвы. Ибо общее лежит вселенныя очищение. И возможно есть отвсюду прощение им собрати яко то от приносимых за них даров, от святых с ними именуемых.

Не должно отрицать — говорит блаженный Августин, — что души усопших от благочестия ближних живущих получают отраду, когда за оных приносится жертва Ходатая, или творима бывает милостыня в церкви; но сие полезно толъко тем, которые в жизни заслужили то, чтобы им сие после было полезно (О вере, надежде и любви гл. 110).

Святый Григорий Двоеслов представляет примечательный опыт действия молитвы и жертвоприношений за усопшаго, обета нестяжания, случившийся в его монастыре. Один брат за нарушение обета нестяжания, в страх другим, лишен был по смерти церковнаго погребения и молитвы въ продолжение тридцати дней, а потом из сострадания к его душе тридцать дней приносима была безкровная жертва с молитвою за него. В последний из сих дней усопший явился в видении оставшемуся в живых родному брату своему и сказал: доселе худо было мне, а теперь уже я благополучен; ибо сегодня получил приобщение (Беседы, книга 4, глава 55).

Но остережемся, чтоб после некраткаго священнослужения, не продлить слова до утомления. Для внимательныхъ довольно сказаннаго, чтобы каждый подтвердил себе следующия, не незнакомыя, но нередко забываемыя правила.

Первое: молись за усопших с верою и надеждою милосердия Божия.

Второе: не живи сам небрежно, а старайся чистою верою и неотлагательным исправлением от грехов упрочить себе надежду, что и за себя по твоей кончине молитвы принесут душе твоей отраду и помогут ей в достижении вечнаго покоя и блаженства въ Боге, присно блаженном и препрославленном во веки. Аминь.

Святитель Филарет Московский