По совершении Господом спасения рода человеческого и вознесении Его на небо, пречистая и преблагословенная Дева Мария, Матерь Божия и Ходатаица нашего спасения, среди первых христиан жила довольно продолжительное время; Она исполнялась великой духовной радости, взирая на расширение по всей вселенной церкви Христовой и на распространение до пределов земли славы Сына и Бога Своего; в эти начальные дни жизни Церкви христианской Пресвятая Богородица воочию увидела исполнение Своих слов, что Ее будут ублажать все роды (Лк.1:18), – христиане, повсюду славившие Христа Бога, ублажали и Его Пречистую Матерь, тогда еще обитавшую на земле.

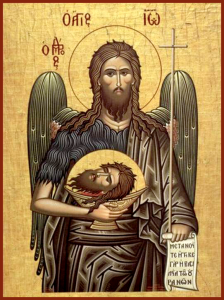

Пресвятая Богородица приблизилась к пречестному и славному успению Своему уже исполненная дней. Она Сама желала скорее отойти от тела и войти к Богу. Душа Ее всегда была объята одним непрестанным желанием увидеть сладостное лицо Сына Своего, Сидящего одесную Отца на небесах (Евр.1:3); горя к Нему несравненно большею любовию, нежели Серафимы. Матерь Божия, изливая из святых своих очей потоки слез, тепло молилась Господу, чтобы Он взял Ее из этой юдоли плача в горниеблаженные обители. Живя в доме святого Иоанна Богослова на Сионе, Она часто удалялась отсюда на гору Елеонскую, – место вознесения на небо Сына Своего и Господа; здесь в одиночестве Она возносила Ему Свои усердные молитвы. И вот однажды во время такой уединенной молитвы Богоматери на горе Елеонской о том, чтобы Господь скорее послал Ей кончину и взял к Себе на небо, пред Нею предстал архангел Гавриил, служивший Пресвятой Богородице с первых дней Ее детства: он питал Ее во святое святых, принес Ей благую весть о рождении от Нее Сына Божия (Лк.1:27-38), неотступно охранял Ее во всё время жизни Ее на земле. Со светлым лицом передал небесный посланник Пресвятой Богородице радостные для Нее слова Господа, что вскоре, – по прошествии трех дней, – Она отойдет ко Христу Богу. Возвещая Пречистой Деве час смертный, архангел говорил Ей, чтобы Она не смущалась, а с радостью приняла его слова, ибо они призывают Ее в бессмертную жизнь к вечному Царю славы:

– Сын Твой и Бог наш, – говорил архангел, – с архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время.

В знамение торжества Богородицы над смертью, то есть что над Нею не будет иметь власти смерть телесная, как не обладала Ею смерть душевная, и – что Она, точно сном уснувши смертью на малое время, скоро, как пробудившись, восстанет и, отгнав от Себя смерть как от глаз дремоту, узрит при свете лица Господня бессмертную славу и жизнь, куда и отойдет при радостных кликах с веселием духовным, – в знамение всего этого архангел вручил Пресвятой Деве райскую ветвь: это была, сияющая светом небесной благодати, ветвь от финиковой пальмы; ее должны были, как сказал архангел, нести пред одром Богоматери, когда пречестное и пречистое тело Ее будет несено для погребения. Преблагословенная Матерь Божия исполнилась несказанной радости и духовного восторга, ибо что могло быть для Нее радостнее и приятнее жительства на небе с Сыном Своим и Богом и – блаженства при созерцании Его сладостного лика? Пав на колена, Она начала усердно благодарить Творца Своего:

– Я не была достойна, – молилась Пресвятая Богородица, – приять Тебя, Владыко, в утробу Мою, если бы Ты Сам не помиловал Меня, рабу Твою; Я соблюла вверенное Мне сокровище и посему имею дерзновение просить Тебя, Царь славы, чтобы Ты охранил Меня от области геенской[8]: если небо и ангелы трепещут пред Тобою, то тем более созданный из персти человек, не имеющий за собою никаких заслуг кроме дарованных Твоею же благостию; Ты, Господь и Бог, благословенный во веки.

Пречистая Владычица при исходе Своем из этой жизни желала видеть святых Апостолов, уже разошедшихся с евангельскою проповедью по вселенной; Она молила Господа и о том, чтобы в час кончины Своей Ей не видеть князя тьмы и ужасных слуг его, но чтобы Сам Сын Ее и Бог, исполняя Свое обещание, пришел и принял Ее душу в свои святые руки. Когда Владычица наша, преклоняя колена, возносила на горе Елеонской Творцу Своему молитвенные просьбы и благодарения, то молитва Ее сопровождалась таким чудесным явлением: масличные деревья, стоявшие на горе Елеонской, точно одушевленные кланялись, вместе с Богородицей: когда Матерь Божия преклоняла колена, тогда и деревья пригибались книзу; когда Она восставала, тогда и они снова выпрямлялись; деревья, как рабы, служили Богородице, почитая Богоматерь.

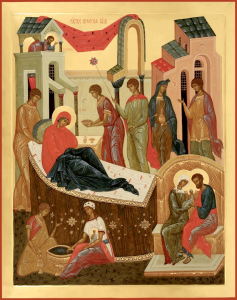

По окончании молитвы Пресвятая Богородица возвратилась домой, и тотчас всё сотряслось от присутствия невидимой силы Божией, окружавшей Богоматерь, и – от славы Господней, которою Она была осияваема. Лицо Ее, и всегда сияющее благодатию Божиею более чем лицо Моисея, говорившего некогда с Богом на Синае (Исх.34:30), просветилось еще более несказанною славою. – Преблагословенная Владычица начала готовиться к Своей кончине. Прежде всего Она сообщила о ней усыновленному Ей возлюбленному ученику Христову Иоанну и показала ему светящуюся райскую ветвь, завещая ему именно нести ее пред Своим одром; затем Пресвятая Дева сообщила о том же и прочим, служившим Ей домочадцам. Потом Она повелела наполнить Свою горницу благоуханием, приготовить и зажечь в ней возможно более светильников, украсить как самую горницу, так и стоящий в ней одр, – словом, устроить всё нужное для погребения. Святой Иоанн Богослов тотчас послал к святому Иакову, брату Господню и первому епископу иерусалимскому, а также – ко всем родственникам и ближним, сообщая о скором, – с точным обозначением дня, – отшествии Матери Божией. Святой Иаков не замедлил известить всех христиан, живших не только в Иерусалиме, но и в окрестных городах и селениях, так что с епископом иерусалимским собрались ко Пресвятой Богородице все родственники и великое множество верующих обоего пола. Пречистая Владычица во всеуслышание поведала собравшимся слова, сказанные Ей архангелом о переселении Ее на небо и в подтверждение показала полученную от Своего благовестника райскую ветвь, которая, как солнечный луч, сияла светом небесной славы. Слыша из уст Самой Богородицы весть о скорой Ее кончине, окружавшие Ее верующие не могли удержаться от слез: весь дом наполнился плачем и рыданиями; все умоляли милосердую Владычицу, как общую всех Матерь, не оставлять их сиротами. Но Матерь Божия просила не плакать, а радоваться Ее кончине, так как, ставши ближе к Божию престолу, лицом к лицу взирая на Сына Своего и Бога и беседуя с Ним уста к устам, Она может по смерти с большим дерзновением умолять Его о милосердии и благости; при этом преблагословенная Богородица обещала не оставлять сиротами по Своем отшествию и не только их, но и весь мир: Она весь мир будет посещать, внимая его нуждам и помогая бедствующим. Утешительные слова Богородицы отерли слезы плакавших и утешили их печаль. Пречистая Владычица сделала затем завещание относительно двух Своих одежд, чтобы они отданы были двум бедным вдовицам, которые с усердием, получая от Нее пропитание, служили Ей. О Своем пречистом теле Матерь Божия завещала, чтобы оно было погребено в лежащем при горе Елеонской, недалеко от Иерусалима, Гефсиманском саду[9], где находилась гробница праведных родителей Ее, Иоакима и Анны, и Обручника Ее святого Иосифа; эти гробницы примыкали к простиравшейся между Иерусалимом и горой Елеонской долине Иосафатовой, бывшей местом общего погребения для бедных жителей Иерусалима.

Во время этих предсмертных распоряжений Пресвятой Богородицы внезапно послышался шум, по силе напоминавший раскаты грома, и облака окружили дом святого Иоанна Богослова, – то, по повелению Божию, ангелы восхитили разошедшихся с проповедью Евангелия по концам вселенной Апостолов и на облаках принесли их в Иерусалим, поставив на Сионе пред дверями дома, где обитала Матерь Божия. Святые Апостолы, видя друг друга, радовались и вместе с тем удивлялись, говоря:

– Что за причина, ради которой Господь собрал нас вместе?

К ним вышел святой Иоанн Богослов и с радостными слезами приветствовал их, сообщая, при этом, о скором преставлении Пресвятой Богородицы. Тогда святые Апостолы поняли, что Господь собрал их с различных концов вселенной для присутствия при блаженной кончине Пречистой Его Матери, чтобы они с честью предали погребению Ее пречистое тело. Весть о скорой кончине Матери Божией переполнила сердца святых Апостолов сильною скорбью. Войдя внутрь дома, они увидели Богородицу с радостным лицом сидящую на одре; святые Апостолы приветствовали Ее словами:

– Благословенна Ты от Господа, сотворившего небо и землю!

– Мир вам, братья, избранные Самим Господом! – отвечала Пречистая Владычица.

Святые Апостолы открыли Ей, что каждый из них был восхищен силою Духа Божия с места своей проповеди и принесен на Сион на облаке. Матерь Божия прославила Бога, услышавшего Ее молитву и исполнившего Ее сердечное желание, – видеть при Своей кончине святых Апостолов.

– Господь, – говорила Она, обращаясь к ним, – привел вас сюда для утешения Моей души, которой предстоит, как требует того смертная природа, скорое разлучение с телом: уже приблизилось предопределенное Мне Моим Создателем время.

Они же в ответ на это с печалью говорили Ей:

– Во время Твоего пребывания на земле мы, Владычица, утешались, взирая на Тебя, как на Самого Владыку и Учителя нашего, а теперь, лишаясь Твоего присутствия, как вынесем тяжелую скорбь, объявшую наши души? Но Ты отходишь в премирные обители по изволению рожденного Тобою Христа Бога, и мы не можем не радоваться решению Божию о Тебе, хотя вместе с тем не можем не оплакивать и своего сиротства, ибо более не увидим Тебя, Матерь и Утешительницу нашу.

При этих словах святые Апостолы обливались слезами.

– Не плачьте, – утешала их Пресвятая Богородица, и Моей радости, друзья и ученики Христовы, не омрачайте своей скорбью, – лучше радуйтесь вместе со Мною, так как я отхожу к Сыну Моему и Богу. Тело Мое, которое Я Сама уготовала для погребения, предайте земле в Гефсимании, а затем опять возвращайтесь к возложенной на вас проповеди Евангелия; Меня же, если изволит Господь, и по Моем отшествии увидите.

Во время этой беседы Богоматери со святыми Апостолами прибыл и избранный Богом сосуд, – святой Апостол Павел: припав к ногам Пресвятой Богородицы, он отверз свои уста, восхваляя и ублажая Ее:

– Радуйся, – говорил святой Апостол, – Матерь Жизни и мое проповедание; если я до вознесения Господа Иисуса Христа не мог насладиться лицезрением Его здесь, на земле, то, взирая теперь на Тебя, думаю, что вижу как бы Его.

С Апостолом Павлом были и близкие его ученики Дионисий Ареопагит[10], Иерофей[11] и Тимофей[12]; присутствовали и остальные, из числа семидесяти, Апостолы, – все были собраны Святым Духом, чтобы сподобиться благословения Пречистой Девы Марии и своим присутствием содействовать большей торжественности Ее погребения. Пречистая Владычица каждого из святых Апостолов призывала к Себе по имени, восхваляя веру и подвиги при благовестии о Христе Иисусе; каждому Она желала вечного блаженства и молилась о мире всего мира.

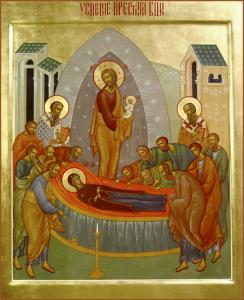

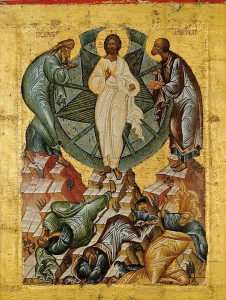

Настал пятнадцатый день августа месяца, и приблизился ожидаемый всеми благословенный час, – это был третий час дня, – отшествия Пресвятой Богородицы. В горнице возжено было множество светильников; святые Апостолы возносили славословие Богу; пренепорочная же Дева возлежала на украшенном одре, приготовляясь к блаженной кончине и ожидая пришествия к Себе возлюбленного Сына Своего и Господа. Внезапно в горнице заблистал несказанный свет Божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта и слава Господня нисходит с небес, – Сам Царь славы Христос со тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей Матери. Увидев приближение Сына, Матерь Божия в великой радости воскликнула слова Своей песни:

– «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей» (Лк.1:46-47).

И приподнявшись с одра, как бы пытаясь идти в сретение Сыну Своему, Она поклонилась Господу. Он же, приблизившись и с любовию взирая на Нее, говорил:

– Приди Ближняя Моя, приди Голубица Моя, приди драгоценное Мое сокровище и войди в обители вечной жизни.

Матерь Божия, поклонившись, отвечала:

– Благословенно имя Твое, Господи славы и Боже Мой, благоволивший избрать смиренную рабу Свою для служения таинству Твоему; помяни Меня, Царь славы, в вечном Твоем царствии; Тебе известно, что Я всем сердцем Моим возлюбила Тебя и соблюла вверенное Мне сокровище, и теперь приими в мире дух Мой и защити Меня от всяких козней темной, сатанинской силы.

Господь утешил Ее исполненными любви словами, убеждая не бояться сатанинской силы, которая уже побеждена Ею; Он с любовью призывал Ее безбоязненно прейти от земли к небу.

– «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое» (Пс.107:2), – отвечала на это Пресвятая Дева.

И, затем, произнесши сказанные Ею некогда слова, – «да будет Мне по слову твоему» (Лк.1:38), снова возлегла но одре. Чувствуя неизреченную радость при виде пресветлого лица Сына Своего и Господа, Матерь Божия, от любви к Нему преисполненная духовного восторга, предала пречистую душу Свою в руки Господа; при этом Она не ощутила никакой боли, но как бы уснула сладким сном: Тот, Кого Она зачала без нарушения девства и родила без болезни, приял и душу Ее от пречистого тела. И тотчас началось исполненное радости дивное ангельское пение, в котором слышались, часто повторяемые ангелами, слова приветствия Гавриилова Пресвятой Деве:

– «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» (Лк.1:28).

С такими торжественными песнопениями провожали небесные чины пресвятую душу Богоматери, на руках Господа грядущую в горние обители. Святые Апостолы, удостоившиеся видения, умиленными очами провожали Матерь Божию как некогда Господа, возносившегося с Елеонской горы (Деян.1:9-12); они долго стояли, испытывая ужас и как бы находясь в забытьи. Придя в себя, ученики Христовы поклонились Господу, со славою вознесшему на небо душу Своей Матери, и с плачем окружили одр Богородицы. Лицо преблагословенной Девы Марии сияло как солнце, и от пречистого тела Ее исходило дивное благоухание, подобного которому здесь на земле невозможно и найти. Все верующие, благоговейно почитая пречистое тело, лобызали его со страхом; от честных мощей Богородицы исходила освящающая сила, наполнявшая радостью сердца всех прикасавшихся к нему. Болящие же получали исцеления: слепые прозревали, у глухих отверзался слух, хромые выпрямлялись, бесы изгонялись, – всякая болезнь совершенно исчезала от одного только прикосновения к одру Божией Матери.

Среди этих событий, сопровождавших смерть Божией Матери, началось торжественное шествие с Ее пречестным телом для его погребения: святой Апостол Петр вместе со святыми Апостолами Павлом и Иаковом, братом Божиим, став во главе, подняли вместе с другими святыми Апостолами из числа двенадцати одр Пресвятой Богоматери; святой же Иоанн Богослов нес впереди райскую ветвь, испускавшую сияние. Остальные же верующие со свечами и кадилами шли вблизи, окружая одр. Все воспевали исходные молитвословия: святой Апостол Петр начинал, а прочие стройно пели за ним псалом Давида: во исходе Израилеве от Египта (Пс.113), присоединяя к каждому стиху аллилуиа; по внушению Святого Духа воспевали и другие торжественные и благодарственные молитвы и псалмы. Торжественное шествие с пречистым телом Богоматери направлялось от Сиона чрез Иерусалим в Гефсиманию Над одром и провождающими появился облачный круг, напоминавший венец и озаренный необыкновенно светлым сиянием. А в облаках, во всеуслышание, наполняя воздух, раздавалось дивное ангельское пение. Этот облачный венец плыл по воздуху над одром Божией Матери до самого места погребения; за всё это время не прекращалось и ангельское пение. Но радостное шествие, – вполне описать его не может слабый человеческий язык, – было неожиданно прервано. Многие из неверовавших во Христа иудеев, услышав необычное пение и увидев торжественное шествие, покинули свои жилища и присоединились к нему: они также пошли за город, удивляясь той славе и чести, какие воздавались пречестному телу Матери Иисуса Христа. Узнав об этом, архиереи и книжники пришли в сильную ярость и послали слуг и воинов, – подговорив также многих и из народа, – чтобы они догнали шествие и разогнали его участников; вместе с тем они приказывали учеников Христовых убить, а тело Богоматери сжечь. Но когда послушная подстрекателям толпа, вооружившись точно на сражение, в ярости побежала вслед за сопровождавшими тело Пресвятой Богородицы и уже стала настигать их, внезапно облачный круг, плывший по воздуху, спустился на землю и точно стеною окружил как святых Апостолов, так и остальных христиан; преследовавшие слышали лишь пение, никого не видя за облаком. Святые ангелы, невидимо парившие над телом Богоматери и христианами, поразили злобных преследователей слепотою: одни из них разбили головы о городские стены; другие ощупывали их и, не зная, куда идти, искали проводников. В это время одному иудейскому священнику, по имени Афонию, случилось выйти в путь: видя святых Апостолов, – облако по Божию повелению для большей славы Богоматери снова поднялось, – и множество христиан со свечами и пением, окружавших тело Приснодевы Марии, Афоний переполнился завистью; в нем вспыхнула прежняя злоба к Господу нашему, и он сказал:

– Смотри, какой почет окружает тело Той, Которая родила льстеца, разорившего закон наших отцов!

Будучи очень силен, он с неистовою яростью подбежал чрез толпу христиан к одру, чтобы сбросить на землю тело Пречистой Владычицы нашей: когда дерзкие руки священника коснулись одра, тотчас невидимый ангел рассек их посредине невещественным мечом Божия отмщения, и они повисли, не отрываясь от одра, сам же Афоний упал на землю, восклицая:

Уразумев свой грех, он стал каяться и говорить святым Апостолам:

– Помилуйте меня, рабы Христовы!

Святой Апостол Петр приказал остановиться несшим тело Богоматери и сказал Афонию:

– Вот ты получил, чего желал; знай, что Бог – отмщений Господь явил Себя (Пс.93:1), и мы не можем исцелить тебя от твоих ран; это может сделать только Сам Господь наш, на Которого вы неправедно восстали и, схватив, убили; но и Он не захочет даровать тебе исцеления, пока ты не уверуешь в Него всем сердцем и не исповедаешь устами, что Иисус есть истинный Мессия, Сын Божий.

– Верую, что Он есть предвозвещенный пророками Спаситель мира – Христос; мы с самого начала увидели, что он есть Сын Божий, но, омраченные злобною завистью, не хотели открыто признать величия Божия и предали Его безвинно смерти; но Он силою Своего Божества в третий день воскрес, посрамив всех нас, – его ненавистников: мы пытались путем подкупа стражи утаить Его воскресение, но ничего не могли сделать, так как слава об этом повсюду распространилась.

Когда Афоний говорил это, раскаиваясь в своем грехе, святые Апостолы и все верующие радовались радостью ангелов о кающемся грешнике: святой Апостол Петр повелел Афонию с верою приложить раны усеченных рук к висящим на одре, призывая имя Пресвятой Богородицы. Афоний исполнил это, и тотчас отсеченные руки присоединились к своему месту; они сделались совершенно здоровы; остался только знак отсечения, – точно красная ниточка, окружавший локоть. Афоний пал пред одром ниц, кланяясь рожденному от Пресвятой Богородицы Христу – Богу и ублажая многими похвалами Пречистую Матерь Его: он приводил из святого Писания пророчества, свидетельствующие как о Ней, так и о Христе, и все удивлялись вдвойне, видя чудесное исцеление усеченных рук Афония и слыша от него мудрые слова, которыми он прославлял Господа Иисуса и восхвалял Богородицу. Затем Афоний присоединился к святым Апостолам, следуя с прочими христианами в Гефсиманию за одром. Точно также получили исцеление и те из пораженных слепотою, которые, сознавая свой грех, с раскаянием подходили с проводниками к честному одру и касались его с верою, – они получали прозрение не только телесных, но и душевных очей. Милосердая Матерь всех, Пресвятая Владычица наша, как рождением Своим доставила радость всей вселенной, так и в успении Своем не восхотела никого опечалить: как благая Матерь благого Царя, Она и бывших врагов Своих милостиво утешила благодатными дарами Своими.

Но вот святые Апостолы со всем множеством христиан достигли Гефсиманского сада; когда поставили одр с пречестным телом, то снова поднялся плач среди христиан: все, лишаясь такого сокровища, рыдали о своем сиротстве; отдавая последнее целование, христиане припадали к телу Пресвятой Богородицы и целовали его, обливаясь слезами, так что только к вечеру могли положить пречестное тело во гроб; но даже и тогда, когда ко гробу был уже привален громадный камень, христиане не отходили от него, удерживаемые любовью к Богоматери. – Святые Апостолы пробыли при гробе Пресвятой Богородицы, не покидая Гефсиманского сада, трое суток, днем и ночью воспевая псалмы. И во все это время в воздухе слышалось дивное пение небесных воинств, восхваляющих Бога и ублажающих Его пречистую Матерь.

По особенному устроению Божию один из Апостолов, святой Фома[13], не присутствовал на преславном погребении тела Пречистой Богородицы; он только на третий день явился в Гефсиманию. Святой Апостол Фома сильно скорбел и сокрушался, что не удостоился, как прочие святые Апостолы, последнего приветствия и благословения Пречистой Богородицы; он сильно плакал также и о том, что один только не видел Божественной славы, дивных таин и дел Божиих, явленных во время успения и торжественного погребения Богоматери. Святые Апостолы, сжалившись над ним, решили открыть гроб, чтобы святой Фома мог увидеть, хотя бы мертвое тело преблагословенной Богородицы, поклониться ему и облобызать его и чрез это получить некоторую ослабу своей печали и утешение в огорчении. Но когда святые Апостолы, отвалив камень, открыли гроб, то пришли в ужас: во гробе тела Богоматери не было, – остались одни только погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание; святые Апостолы стояли в изумлении, недоумевая, что это значит! Лобызая со слезами и благоговением оставшуюся во гробе погребальную пелену, они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело Пресвятой Богородицы? К вечеру они сели, чтобы немного подкрепиться пищею. У святых Апостолов во время трапезы был такой обычай: они оставляли среди себя незанятым одно место, полагая на нем в честь Христа, – как Его часть, – кусок хлеба. По окончании трапезы, вознося благодарение, они брали помянутую частицу хлеба, называемую частью Господа, и поднимали вверх, славя великое имя Пресвятой Троицы, затем, после слов «Господи Иисусе Христе, помогай нам!» съедали это кусок, как Божие благословение. Так поступали святые Апостолы не только тогда, когда все были вместе, но и когда каждый находился вдали друг от друга. Теперь же в Гефсимании, во время трапезы, они ни о чем другом не думали и не говорили, как о том, почему не нашлось во гробе пречистого тела Богоматери. И вот, когда, окончив трапезу, святые Апостолы начали воздвизать отложенную в честь Господа частицу хлеба, славя Пресвятую Троицу, вдруг услышали ангельское пение: поднявши глаза, они увидели на воздухе стоящую Пречистую Матерь Божию, окруженную множеством ангелов. Она была осияваема неизреченным светом и сказала им:

– Радуйтесь! – ибо Я с вами во все дни.

Святые Апостолы, исполнившись радости, вместо обычного «Господи Иисусе Христе, помогай нам», воскликнули:

– Пресвятая Богородица, помогай нам!

С этого времени они как сами уверовали, так и святую Церковь научили верить, что Пречистая Матерь Божия в третий день после погребения была воскрешена Своим Сыном и взята с телом на небо. Снова войдя во гроб, святые Апостолы взяли оставленную плащаницу для утешения скорбящих и как неложное свидетельство восстания Богоматери из гроба. Не подобало скинии жизни быть во власти смерти и Породившей Создателя твари разделить участь тления с земною тварью. Законодатель явился исполнителем данного от Него закона, – сыновья да чтут родителей: Он почтил пренепорочную Матерь Свою, как Себя, – как Сам Он со славою воскрес в третий день и потом вознесся с пречистою плотью на небо, так и Матерь Свою воскресил со славою в третий день и взял к Себе в небесные селения. Об этом предсказывал и святой Давид, говоря: «стань, Господи, на место покоя Твоего, — Ты и ковчег могущества Твоего» (Пс.131:8); Его пророческие слова сбылись при воскресении Господа и воскрешения Им Своей Матери. – Высеченный в камне пустой гроб Богоматери, как и Сына Ее, доселе сохранился и служит предметом благоговейного почитания верных.

Господь по особому смотрению Своему замедлил прибытие святого Фомы ко дню преставления Пречистой Богородицы, чтобы для него был открыт гроб, и церковь, таким образом, уверилась в воскрешении Богоматери, подобно тому как ранее, чрез неверие того же Апостола, уверилась в воскресении Христовом (Ин.20:24-31). – Так совершилось успение Пречистой и Преблагословенной нашей Богородицы и – погребение Ее непорочного тела, Ее преславное воскрешение и торжественное уверение о взятии Ее на небо с плотью.

По окончании всех этих дивных чудес и таин Божиих, святые Апостолы, снова носимые облаком, возвратились каждый в ту страну, откуда взят был во время своей проповеди Евангелия.

Святой Амвросий, говоря о жизни Владычицы нашей на земле, так описывает дивные душевные качества Пресвятой Богородицы:

– Она Дева не только по плоти, но и по духу: смиренна сердцем и не тороплива в речи; слова Ее полны Божественной мудрости; Она почти постоянно в чтении святого Писания и неутомима в трудах; целомудренна в беседах, говоря с людьми, как пред Богом; никого никогда Она не обидела, желая всем добра; никем, хотя бы и убогим, не гнушаясь, ни над кем не смеясь, но всё, что ни видела, покрывала Своею любовью; из уст Ее никогда не исходило слова, не приносившего благодати; во всех делах Своих Она являла образ высочайшего девства. Внешний вид Ее был отображением внутреннего совершенства, – благости и незлобия.

Так говорит святой Амвросий. Описание святости душевной и внешнего вида Богоматери встречаем также у Епифания и Никифора:

– Во всяком случае Она сохраняла досточтимую сановитость и постоянство; говорила очень мало, только о необходимом и добром, – слова Ее были сладостны для уха; к каждому Она относилась с должным уважением; с каждым человеком вела соответствующую беседу, не смеясь, не возмущаясь, тем более не гневаясь. Рост Ее был средний; цвет лица, как цвет зерна пшеничного; волосы светло-русые и несколько златовидные; взгляд быстрый, проницательный; глаза, цветом напоминавшие масличный плод; брови немного наклоненные, темные; нос средний; уста, подобные цвету розы и сладкословесные; лицо не совсем круглое; руки и пальцы продолговатые; в Ней не было никакой гордости, во всем простота, без малейшего притворства; Она была чужда всякого потворства, являя, в то же время, пример высочайшего смирения. Одежды Ее были просты, без всяких искусственных украшений, как о том говорит сохранившийся доселе покров Ее главы, – словом, во всем у Ней проявлялась проникавшая Ее Божественная благодать.

Так повествуют Никифор и Епифаний о душевном и телесном образе Пресвятой Богородицы во время жизни Ее на земле.

Теперь же о Матери Божией, водворившейся в небесных обителях и стоящей одесную престола Божия, могут поведать только небесные духи, да души праведных, предстоящие Богородице и наслаждающиеся лицезрением как Бога, так и Пречистой Девы; они лишь могут сказать нам о Ней, как того требует Ее святость. Мы же, славя Отца, Сына и Святого Духа, Бога единого в Троице, славим по Бозе и Его Пречистую Матерь, и Ей, от всех родов славимой и блажимой во веки, поклоняемся усердно.

Об отдельных событиях из жизни Пресвятой Богородицы со дня Ее рождения писано в нарочитые праздники Ее: на зачатие, рождение, введение во храм, благовещение, также и на Рождество Христово и Сретение. А здесь, после повествования о Ее бессмертном успении, в пополнение истории Ее жизни, расскажем, где и как жила Владычица наша по Вознесении Христовом.

Святой Евангелист Лука в Деяниях Апостольских пишет, что, по отшествии на небо Господа, ученики Его возвратились с горы Елеонской в Иерусалим; войдя в горницу (где была тайная вечеря Христа), «все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса» (Деян.1:13-14). По вознесении Иисуса Христа Богородица была для учеников Его единственным утешением, радостью в печали и твердой учительницей веры. Ибо все слова и чудесные события, которые Матерь Божия слагала в Своем сердце (Лк.2:19), начиная от радостного благовещения Гавриила о бессеменном зачатии и нетленного рождения Христова из девической утробы и кончая годами младенчества Господня и временем жизни до крещения от Иоанна, – всё это Она открыла ученикам Своего Сына; как имевшая обильные откровения от Святого Духа и Сама бывшая свидетельницею всех чудесных действий, совершившихся в жизни Христовой до дня явления Господа миру, Матерь Божия укрепляла веру святых Апостолов подробным повествованием о жизни Спасителя до Его крещения. Все верующие, пребывая в помянутой горнице, неустанно молились, приготовляясь к принятию даров обещанного Господом от Отца Святого Духа. И во время сошествия, – в 11 день по вознесении Господнем, – Святого Духа на Апостолов в виде огненных языков (Деян.2:1-4), ниспосланный от Отца Утешитель (Ин.14:16) прежде почил на Пречистой Деве, и до сего бывшей достойным Его храмом, в котором Он пребывал неотступно. Дары Святого Духа излились на преблагословенную Деву в большем изобилии, нежели на святых Апостолов, подобно тому как больший сосуд может больше вместить в себе воды, и Пречистая дева, сосуд самый богатый дарами Святого Духа, потому что Она выше Апостолов, пророков и всех святых, как и взывает к Ней Церковь: «Воистину Ты, Дева чистая, выше всех»; поэтому Она и даров Святого Духа вместила в себе более всех.

Матерь Божия жила в доме святого Иоанна Богослова, находившемся на самом высоком месте Иерусалима, – на горе Сион: с того самого времени, когда Господь сказал со креста Своей Матери, указывая на возлюбленного ученика: «Жено! се, сын твой», и ученику: «се матерь твоя» (Ин.19:26-27), Иоанн взял Пресвятую Деву к себе и действительно служил Ей как своей матери. – По сошествии Святого Духа, святые Апостолы не тотчас разошлись по вселенной с проповедью Евангелия, но еще долгое время пробыли в Иерусалиме, как это видно из Деяний Апостольских. Здесь повествуется, что, по убиении святого первомученика Стефана (7:59-60), настало «великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии» (Деян.8:1); ученики Христовы, защищаемые силою Божиею пробыли в Иерусалиме около десяти лет, считая со времени вознесения Господня до дня, когда «царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло» (Деян.12:1). Правда, за описываемый промежуток времени святые Апостолы уходили на время в другие страны, как Петр и Иоанн вместе в Самарию (Деян.8:14-15), или один Петр – в Лидду, где исцелил страдавшего восемь лет расслабленного Энея (Деян.9:32-34), и – Иоппию, где воскресил умершую Тавифу (Деян.9:36-43), Кесарию, где крестил Корнилия сотника (гл. 10), и Антиохию, где основал первый престол своего епископства; или, как Иаков, брат Иоанна, ходил в Испанию, но затем они опять возвращались в Иерусалим. В начале своей проповеди святые Апостолы желали служить, главным образом, спасению израильского народа, утверждая в то же время первую церковь в Иерусалиме, которая всех церквей мать, как воспевает святой Иоанн Дамаскин: «Радуйся, Сионе святый, мати церквей, Божие жилище: ты бо приял еси первый оставление грехов»; вместе с тем они желали, как можно чаще, видеть Матерь Божию и поучаться у Нее. Почитая Ее, как бы наместницу Христову, святые Апостолы взирали на пречестное и славное лицо Богоматери, как лицо Самого Христа, и, слушая исполненные благости слова Приснодевы, они проникались несказанной духовной радостью, за сладостью Ее слов забывая горечь бед и несчастий. Поэтому многие из уверовавших во Христа из далеких стран приходили в Иерусалим, чтобы видеть Матерь Божию и слышать Ее, исполненную святой мудрости, беседу; что слава о Христе и Его Пречистой Матери, распространившись по всем концам вселенной, многих привлекала в Иерусалим к Пресвятой Деве, это ясно видно из послания святого Игнатия Богоносца[14] святому Иоанну Богослову из Антиохии:

– У нас, – пишет он, – находятся многие жены, желающие видеть Матерь Иисуса; они постоянно стремятся найти возможность придти к вам и посетить Ее, припасть к груди, питавшей Господа Иисуса, и узнать от Нее некоторые тайны. У нас Она прославляется как Матерь Божия и Дева, исполненная благодати и добродетели; о Ней сообщают, что Она радостна в бедах и гонениях, не скорбит в нищете и недостатках, не только не гневается на причиняющих Ей обиды, но еще благодетельствует им; при радостных событиях Она кротка, милосерда к бедным, оказывая им помощь, насколько может; враждующим же на нашу веру Она противостоит с твердостью: Она Учительница нашего нового благочестия и всем верным Наставница на всякое доброе дело; особенно любит смиренных, и Сама ко всем смиренна; все видевшие Ее превозносят. И сколь Она смиренна, когда законники иудейские и фарисеи смеются над Ней! Нам говорили люди, достойные полного доверия, что в Марии, Матери Иисусовой естество человеческое кажется, по причине Ее святости, соединенным с естеством ангельским. Всё это возбуждает в нас, слышащих, безмерное желание видеть небесное, – скажу так, – дивное и пресвятое чудо.

В другом послании тот же святой Игнатий Богоносец пишет снова святому Иоанну Богослову:

– Если откроется возможность, я думаю придти к тебе, чтобы видеть собранных в Иерусалиме верных, и особенно Матерь Иисуса: о Ней говорят, что Она честна, приветлива и во всех возбуждает удивление, и все желают Ее видеть; да и кто не желает видеть Деву и беседовать с Родившею истинного Бога?

Из этих посланий святого Игнатия к Иоанну Богослову можно легко понять, с каким сильным желанием стремились святые увидеть одушевленную святыню Божию, Марию Пречистую Деву, и сподобившиеся видеть почитали себя счастливейшими. Воистину блаженны очи видевших Ее по Христе Спасителе, и блаженны уши сподобившихся услышать из пречестных уст Ее слова, возрождающие к жизни духовной! Какую радость и благодать они получили!

Для того Господь и оставил на земле Свою Пречистую Матерь, чтобы Ее присутствием, руководством, поучениями и теплыми молитвами к Сыну и Богу воюющая церковь умножалась и утверждалась, и возрастала до дерзновения полагать жизнь свою за Господа. Матерь Божия всех укрепляла, всех утешала радостью о Святом Духе и за всех молилась. Когда святые Апостолы заключены были в темницу, Матерь Божия с умиленным сердцем молилась за них, – и к ним был послан Господом ангел, который ночью отворил двери темницы и вывел их вон (Деян.5:18-19). Когда святой первомученик Стефан был веден на смерть, Матерь Божия издали шла за ним, и когда святого Стефана стали побивать камнями (Деян.7:57-60) в долине Иосафатовой, при потоке Кедрон, Она вместе с Иоанном Богословом стояла вдали на одном холме, оттуда смотрела на его кончину и усердно молилась Богу, чтобы Господь укрепил страдальца и принял душу в Свои руки. Когда «Савл терзал церковь» (Деян.8:3), гоня верующих, Матерь Божия молилась о нем Господу с такими теплыми слезами, что превратила его из хищного волка в кроткого агнца, из врага в Апостола, из гонителя в ученика и учителя вселенной. И каких благодеяний не получила первенствующая церковь от Пречистой Богородицы, как грудное дитя от своей матери? Какой благодати не почерпали из этого неоскудеваемого источника? Не без Ее забот и благодатного воздействия церковь была воспитана и доведена до мужественного возраста, – окрепла настолько, что и врата адовы ее не могут одолеть (Мф.16:18); чему и Сама Богоматерь радовалась, по слову Давида, как матерь веселящаяся о детях (Пс.112:9). Она видела, что церковные чада постоянно умножаются: так уже в начале чрез проповедь святого Апостола Петра обратилось 3000 (Деян.2:42), потом 5000 (Деян.4:4), а потом всё более и более. Святые Апостолы, возвращаясь с проповеди Евангелия в Иерусалим, также рассказывали Пресвятой Богородице о распространении Церкви Христовой по всей вселенной. Успех проповеди христианской исполнял Ее духовной радости и побуждал воссылать хвалу Сыну Своему и Богу.

Но вот Церковь постигло гонение Ирода: он убил мечом возвратившегося из Испании Иакова, брата Иоаннова, а затем задержал Петра и посадил его в темницу с намерением предать подобной же смерти (Деян.12:1-4), тогда, по чудесном освобождении святого Петра из уз темницы чрез ангела, настала нужда и самим Апостолам покинуть Иерусалим, чтобы избежать лютого гонения иудеев; они разошлись по вселенной, бросив жребий, кому и какая из них выпадает для проповеди страна. Но прежде чем разойтись, святые Апостолы составили символ веры, чтобы повсюду согласно проповедовать и насаждать святую веру во Христа. Каждый удалился в свой жребий; в Иерусалиме остался один только брат Божий, святый Иаков, самим Господом поставленный епископам иерусалимским. Избегая гонения, удалился и святой Иоанн Богослов вместе с Матерью Божиею, Которой он был усыновлен: они покинули Иерусалим, уступая лютому гонению и мучительству, пока не ослабеет гнев иудеев: но, чтобы не терять времени напрасно, Матерь Божия и святой Евангелист Иоанн пошли во Ефес, куда Богослову выпал жребий. Это пребывание Пречистой Богоматери со святым Иоанном в Ефесе ясно подтверждается следующим: существует послание к константинопольскому клиру от отцов третьего вселенского собора, заседавшего в Ефесе против Нестория; в этом послании находится такое место: «Родоначальник злочестивой ереси Несторий, званный (на суд) святыми отцами и епископами собора в Ефесе, где некогда пребывали святой Иоанн Богослов и святая Дева, Богородица Мария, не дерзнул придти к ним, будучи обличаем своею злою совестью и сам себя отлучая; поэтому, после трикратного призыва, он осужден праведным судом святого собора и низложен от священного сана». Из этих слов о пребывании Богоматери с Евангелистом Иоанном в Ефесе видно, что Пресвятая Дева вместе с возлюбленным учеником Христовым действительно, покинув Иерусалим, некоторое время провела в Ефесе. И не только Ефес, но и другие города и страны, просвещенные светом Христова учения, посещала Матерь Божия: предание говорит, что Она была в Антиохии у святого Игнатия Богоносца, которому послала пред Своим посещением извещение о Своем путешествии: «Приду с Иоанном, чтобы видеть тебя и твою паству». Говорят также, что Пресвятая Богородица была на острове Кипре[15] у четверодневного Лазаря, проходившего там епископское служение, и – на горе Афонской. Об этом пишет Стефан, инок святогорский.

По вознесении на небо Господа нашего Иисуса Христа, святые Апостолы вместе с Матерью Божиею неразлучно пребывали на Сионе; здесь они ожидали Утешителя, как повелел им Господь, заповедавший не отлучаться от Иерусалима до получения обетованного Святого Духа (Лк.24:49). Ученики Христовы бросили жребий, кому именно из них и какая именно страна дана будет для проповеди Евангелия Божия; Пресвятая Богородица сказала:

– И я хочу принять участие в проповеди евангельской и желаю вместе с вами бросить свой жребий, чтобы получить страну, какую укажет Бог.

По слову Божией Матери святые Апостолы с благоговением и страхом метнули жребий, и Ей выпала жребием Иверская земля[16]. Пречистая Богородица с радостью приняла Свой жребий и тотчас, – по сошествии Святого Духа в виде огненных языков, – хотела идти в Иверскую страну, но ангел Божий сказал Ей:

– Теперь не отлучайся от Иерусалима, но до времени пребывай здесь, – страна, выпавшая Тебе, просветится в последние дни и Твое владычество утвердится там; по прошествии некоторого времени Тебе предстоит труд благовестия в земле, в какую направит Тебя Бог.

И пребывала Пречистая Богородица в Иерусалиме довольно продолжительное время.

Четверодневный Лазарь жил на острове Кипре; здесь он был рукоположен во епископа святым Апостолом Варнавою Он сильно желал видеть Пречистую Матерь Господа нашего, Которую давно уже не видел, но не смел придти в Иерусалим из боязни иудеев. Узнав это, Матерь Божия написала Лазарю послание: здесь Она утешала его и приказывала прислать за Нею корабль, чтобы Ей посетить его в Кипре; самому же Пресвятая Дева не велела ради Нее приходить в Иерусалим. Прочтя послание, Лазарь чрезвычайно обрадовался, удивляясь в то же время смирению Божией Матери; ни мало не медля, он отправил за Нею корабль вместе с ответным посланием. Преблагословенная Богородица вошла в корабль вместе с возлюбленным учеником Христовым Иоанном и с прочими, с благоговением сопровождавшими их, и все поплыли к Кипру. Но внезапно поднявшийся противный ветер загнал корабль в гавань, находившуюся близ Афонской горы; это и был тот кратковременный труд благовестия, о котором говорил Матери Божией ангел. Вся Афонская гора[17] была переполнена идолами: здесь было большое капище и святилище Аполлона, причем на этом месте совершались гадания, волхвования и другие бесовские действа. Все язычники очень почитали это место, как избранное богами; сюда стекались на поклонение со всей вселенной, и здесь получали ответ от гадалок на свои вопросы. И вот когда в пристань вошел корабль, на котором находилась Пресвятая Богородица, все идолы тотчас возопили:

– Все, прельщенные Аполлоном, сойдите с горы в Климентовой пристани для встречи Марии, Матери великого Бога Иисуса (так бесы, находившиеся в идолах против своей воли, понуждаемые силою Божиею, возвестили истину, подобно возопившим некогда ко Господу в стране Гергесинской: «что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас» (Мф.8:29).

Слыша всё это, народ дивился, и поспешил на морской берег к помянутой пристани; увидев корабль и Матерь Божию, они с честью встретили Ее и спрашивали в своем собрании:

– Какого (Ты) родила Бога? И как Ему имя?

Пресвятая Богородица, открыв Свои божественные уста, возвестила народу всё подробно о Христе Иисусе. Все, павши на землю, поклонились родившемуся от Нее Богу и оказали великое почтение Родившей Его; уверовав, они крестились, ибо много чудес совершила здесь Матерь Божия. По крещении, Она поставила новопросвещенным начальником и учителем одного из сопровождавших Ее на корабле и, возрадовавшись духом, сказала:

– Это место да будет Моим уделом, данным Мне от Сына и Бога Моего.

После этих слов Пресвятая Богородица благословила людей, сказав опять:

– Благодать Божия да пребудет на этом месте и на живущих здесь, с верою и благоговением сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего, – всё необходимое для жизни они будут иметь в изобилии без тяжелого труда; им будет дарована жизнь небесная, и до скончания века не отступит от места сего милость Сына Моего; Я буду Заступницей месту сему и теплой Ходатаицей за него пред Богом.

Сказав это, Матерь Божия опять благословила народ и, войдя вместе с Иоанном и сопровождавшими Ее в корабль, отплыла в Кипр. Она застала Лазаря в сильной скорби, так как путешествие Пресвятой Богородицы было слишком продолжительно, и он боялся, не произошло ли замедление от бури: ему не были известны события, по смотрению Божию совершившиеся на Афонской горе. Своим прибытием Матерь Божия преложила его скорбь в радость; в дар ему Она привезла омофор и поручи, которые Сама сделала для него; Она рассказала ему всё, что произошло в Иерусалиме и на Афонской горе. И воссылали благодарность Богу за всё. Пробыв в Кипре не много времени, утешив тем христиан кипрской церкви и благословив их, Матерь Божия села на корабль и отплыла в Иерусалим. (До зде Стефан, инок святогорский).

Посетив помянутые страны, Пречистая Дева Мария снова поселилась в Иерусалиме в доме святого Евангелиста Иоанна; всесильная десница Божия сохраняла Ее от завистливых козней богоубийственной синагоги, не перестававшей враждовать против Сына Божия и верующих в Него. Конечно, озлобленные иудеи не оставили бы в живых Матери Иисусовой и каким бы то ни было образом погубили Ее: но особенное смотрение Божие осеняло одушевленный Кивот Божий, чтобы его не коснулась рука неверных. Некогда Сын Ее, Христос Бог наш, после проповеди в Назаретской синагоге, когда исполненные ярости иудеи повели Его на верх горы, чтобы оттуда сбросить вниз, невредимо прошел среди них: иудеи хотя и видели Его, но не могли возложить своих рук и даже коснуться Его, потому что сила Божия отбросила их назад и удерживала в таком положении, так как не пришло еще время страданий Сына Божия (Лк.4:29-30); то же самое явил Господь и над Пречистою Своею Материю, удерживая замышляемые иудеями козни и разоряя их совет против Нее: очень часто пытались иудеи схватить Божию Матерь и, предав мучениям, убить, но не могли ничего сделать. Среди столь сильной ненависти и вражды Пречистая Дева жила в Иерусалиме как овца среди волков и как крин среди тернов, часто повторяя, действительно сбывшиеся над Нею, слова праотца Своего Давида: «Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться» (Пс.26:1-3), ибо Ты, Сыне и Боже Мой, со Мною. – Пресвятую Богородицу посетил, чтобы поклониться Ей, святой Дионисий Ареопагит, обращенный ко Христу святым Апостолом Павлом в Афинах и неотступно сопутствовавший ему в течение трех лет. Он сильно желал видеть Божию Матерь и, поэтому, спустя три года после своего обращения, с благословения учителя своего, святого Апостола Павла, пришел в Иерусалим: увидев Пречистую Богородицу, он исполнился великой духовной радости. В послании своем к святому Апостолу Павлу, святой Дионисий Ареопагит так описывает свое посещение Божией Матери.

– Для меня, наш великий руководитель, было несомненно, – говорю как пред Богом, – что кроме Всевышнего Бога не может существовать ничего, столь исполненного божественной силы и дивной благодати, и однако человеческому уму невозможно постичь, что я видел благообразную и превосходящую святостью всех небесных ангелов всесвятейшую Матерь Господа нашего Иисуса Христа; это даровали мне благодать Божия и почесть лика апостольского, а также – неисповедимая благость и милосердие Самой милостивой Девы. Я снова исповедую пред всемогуществом Божиим, пред благодатию Спасителя и пред великою славою Девы, Матери Его, что когда я с Иоанном, первым среди евангелистов и пророков, который, живя по плоти, сияет как солнце на небе, введен был к благообразной и Пречистой Деве, то меня снаружи облистало великое божественное сияние, просветившее мою душу; при этом я ощутил столь дивное благоухание, что дух мой и тело едва были в состоянии вынести это проявление славы и предначатие вечного блаженства; от славы и Ее божественной благодати изнемогло сердце мое и дух мой. Свидетельствую Богом, пожившим в пречестнейшей девической утробе, что я признал бы Ее за истинного Бога и почтил бы Ее поклонением, подобающим только одному Богу, если бы новопросвещенная душа моя не сохраняла в себе твои божественные наставления и законы: никакая честь и слава людей, прославленных Богом, не может сравниться с тем блаженством, какое испытал я недостойный, в то время удостоившийся; это время было для меня временем величайшего блаженства. Благодарю превышнего и преблагого Бога моего, божественную Деву, великого среди Апостолов Иоанна, также и тебя, украшение церкви и начальника непобедимого, милостиво явивших мне столь великое благодеяние.

Из этого послания святого Дионисия Ареопагита ясно видим, какой божественной благодатью было осияваемо лицо Пречистой Владычицы нашей, во время жизни Ее на земле и – как просвещались души и какой духовной радости наполнялись сердце видевших Ее во плоти. К ней во множестве и отовсюду стекались новопросвещенные обоего пола; как истинная Матерь, Она всех принимала одинаково без лицеприятия, всем разливая щедроты Своей благодати, – болящим подавая исцеление, слабым здоровье, печальным утешение, и всем без исключения утверждение в вере, непоколебимость в надежде и божественную радость в любви, грешникам же исправление.

Во время жизни в доме святого Иоанна Пресвятая Дева часто посещала те места, которые возлюбленный Сын Ее и Бог освятил стопами Своих ног и пролитием Своей крови. Так Она посещала Вифлеем, где несказанно соблюдши Ее девство, от Нее родился Христос Бог, но особенно часто Матерь Божия приходила на места, где пострадал волею наш Господь. Матерняя любовь побуждала Ее проливать здесь обильные слезы, причем Она говорила:

– Здесь возлюбленный Сын Мой был бичуем, здесь увенчан терновым венцем, здесь шел, неся крест, здесь был распят.

При гробе же Богородица исполнялась неизреченного веселия и восклицала с радостными слезами:

– А здесь Он был погребен и в третий день воскрес со славою.

В дополнение к этому сообщают следующее. Некоторые ненавистники из иудеев донесли архиереям и книжникам, что Мария, Матерь Иисуса, каждый день ходит к Голгофе и при гробе, где был положен Сын Ее Иисус, преклоняет колена, плачет и воскуряет фимиам; тогда они поставили стражу, которая бы не допускала проходить этим местом никому из христиан. Отсюда видим, что уже в то время начался благочестный обычай посещать верными христианами святые места и здесь поклоняться Христу Богу, за нас пострадавшему волею: первый пример в этом отношении дала Сама Богородительница, Которой последовали и прочие святые жены и мужи. Итак, от архиереев и книжников, исполненных злобы и убийства, была поставлена стража, которой было приказано никого не допускать ко гробу Иисуса, а Матерь Его убить. Но Бог ослепил стражей, так что они не могли видеть пришествия на гроб Христа Иисуса Его Матери. И когда преблагословенная Дева, верная обычаю Своему, приходила ко гробу, стражи не могли увидеть как Ее, так и находившихся с Нею. Спустя долгое время, они покинули гроб и с клятвою уверяли архиереев и книжников, что они не видели никого, кто бы приходил ко гробу Иисуса. Пресвятая Богородица часто ходила также на гору Елеонскую, откуда вознесся на небо наш Господь: преклоняя колена, Она лобызала отпечатлевшиеся на камне стопы от ног Христовых. С сильными слезами молилась Матерь Божия при этом, чтобы Господь и Ее взял к Себе: конечно, Она несравненно более, чем святой Апостол Павел, имела «желание разрешиться и быть со Христом» (Флп.1:23), и часто повторяла слова Давида: «когда приду и явлюсь пред лице Божие! Слезы мои были для меня хлебом день и ночь» (Пс.41:3-4), когда увижу возлюбленного Сына Моего? когда приду к Нему сидящему одесную Бога Отца? (Мк.16:19) когда предстану пред престолом Его славы? когда насыщусь Его лицезрения? О, пресладкий Сын и Бог Мой! Время ущедрити Сион (ср. Пс.50:20), – время помиловать Меня, Твою Матерь, до сих пор скорбящую, не видя Твоего лица, в печальной юдоли этого мира; изведи из тела, как из темницы, Мою душу; как олень стремится к водному источнику, так душа Моя стремится к Тебе, Боже, чтобы насладиться, когда Мне явится Твоя слава (Пс.41:1). Пречистая Дева иногда оставалась на Елеонской горе довольно долгое время: при подошве горы находился гефсиманский сад и небольшое владение Зеведея, доставшееся по наследству святому Иоанну Богослову. В гефсиманском саду Господь наш пред вольною Своею страстью до кровавого пота молился, падая на колена и лицо Свое пред Отцом Небесным (Мф.26:36-44). Здесь на этом самом месте, возносила Свои теплые молитвы и Его Пречистая Матерь, также падая на колена и лицо и обливая землю слезами; здесь Она и была утешена Господом чрез Своего ангела, известившего Ее о скором Ее преставлении на небо.

По свидетельству Георгия Кедрина, историка греческого, Пресвятой Богородице пред кончиною Ее ангел являлся два раза: первый раз за пятнадцать дней до успения, а второй за три дня; от ангела Матерь Божия получила райскую финиковую ветвь, которую пред одром Ее нес святой Апостол и Евангелист Иоанн Богослов. Некоторые, как например епископ сардийский Мелитон, сообщают, что возлюбленный ученик Христов до успения Богородицы удалился в Ефес и оттуда, подобно прочим Апостолам, но только раньше их, был восхищен облаком и принесен к погребению Божией Матери. Однако другие, например Метафраст и Софроний, без всякого колебания утверждают, что святой Иоанн Богослов никогда не отлучался от богоблагодатной Матери, Которой был усыновлен, но, как истинный сын, служил Ей, давая приют в своем доме до самой Ее кончины. Только изредка, на очень короткое время, он посещал окрестные местности (как видели выше из Деяний Апостольских: так святой Иоанн Богослов вместе с Апостолом Петром был в Самарии), но он делал это с согласия и по благословению Самой Божией Матери и немедленно снова возвращался к Ней в Иерусалим; а до его возвращения Пречистой Богородице служил святой Иаков, брат Божий, никогда не покидавший свою епископию – Иерусалим. Если же и согласиться с говорящими, что Иоанн Богослов, как и прочие святые Апостолы, был восхищен облаком, то, без сомнения, из ближайшей к Иерусалиму местности.

Торжественное празднование успения Пресвятой Богородицы 15 августа установлено в царствование благочестивого царя греческого Маврикия. – Радостно празднуя всеславное преставление Божией Матери с земли на небо, воздадим славу Родившемуся от Нее и на небеса со славою приемшему Ее, – Христу Богу нашему, со Отцом и Святым Духом славимому во веки. Аминь.