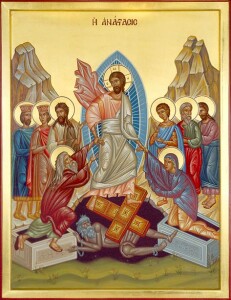

Мы сегодня празднуем праздников праздник, торжество из торжеств, Воскресение Христово — победу жизни, победу любви, победу Божией веры в человека, победу надежды над отчаянием. Мы празднуем тысячами по лицу всея земли и ликуем, что воистину воскрес Господь.

Когда Бог творил человека, Он ему предложил Свою жизнь, вечную, Божественную жизнь. Человек изменил Богу, изменил своему призванию, убил себя и присудил Бога в плоти к смерти… По любви Сын Божий стал Сыном человеческим; по любви Он умер нашей смертью, и победой Креста Он дает нам жизнь вечную. Но эта жизнь нам не дается просто, чтобы мы ею наслаждались: она нам дается как дар, которым мы должны делиться так же великодушно, так же щедро, как Бог делится Своей жизнью. Воскресши от гроба, Спаситель Христос сказал Своим ученикам: Читать далее

Архив рубрики: Праздники

Пасха Христова

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Мы сегодня празднуем праздников праздник, торжество из торжеств, Воскресение Христово — победу жизни, победу любви, победу Божией веры в человека, победу надежды над отчаянием. Мы празднуем тысячами по лицу всея земли и ликуем, что воистину воскрес Господь.

Когда Бог творил человека, Он ему предложил Свою жизнь, вечную, Божественную жизнь. Человек изменил Богу, изменил своему призванию, убил себя и присудил Бога в плоти к смерти… По любви Сын Божий стал Сыном человеческим; по любви Он умер нашей смертью, и победой Креста Он дает нам жизнь вечную. Но эта жизнь нам не дается просто, чтобы мы ею наслаждались: она нам дается как дар, которым мы должны делиться так же великодушно, так же щедро, как Бог делится Своей жизнью. Воскресши от гроба, Спаситель Христос сказал Своим ученикам: Как Меня послал Отец, так и Я вас посылаю… Читать далее

Митрополит Антоний Сурожский. Слово в Великую Субботу.

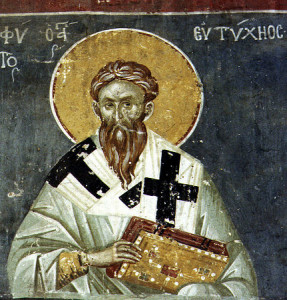

Святитель Евтихий, архиепископ Константинопольский

Святитель Евтихий, архиепископ Константинопольский, родился в селении, носившем название «Божественное», во Фригийской области. Его отец, Александр, был воином, а мать, Синесия, была дочерью священника августопольской церкви Исихия. Святой Евтихий получил первоначальное образование и христианское воспитание от своего деда-священника. Однажды во время детской игры мальчик написал свое имя с титулом Патриарха и этим как бы предуказал свое будущее служение. В возрасте 12 лет он был отправлен в Константинополь для получения дальнейшего образования. Юноша преуспел в изучении наук и понял, что человеческая мудрость — ничто пред учением Божественного Откровения. Он решил посвятить себя иноческой жизни. Святой Евтихий удалился в один из амасийских монастырей и принял в нем Ангельский чин. За свою строгую жизнь он был поставлен архимандритом всех амасийских монастырей, а в 552 году возведен на патриарший престол. Читать далее

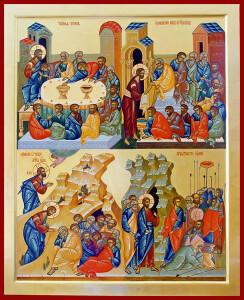

Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери.

Среди дней Страстной седмицы Великий четверг занимает особое место. В этот день Церковь вспоминает Тайную вечерю Господа Иисуса Христа с Его учениками – апостолами. На Тайной Вечери Спасителем было установлено главное Таинство нашей веры – Таинство Евхаристии, или Причащения, во время которого все верующие под видом хлеба и вина вкушают истинные Тело и Кровь Христовы.

Среди дней Страстной седмицы Великий четверг занимает особое место. В этот день Церковь вспоминает Тайную вечерю Господа Иисуса Христа с Его учениками – апостолами. На Тайной Вечери Спасителем было установлено главное Таинство нашей веры – Таинство Евхаристии, или Причащения, во время которого все верующие под видом хлеба и вина вкушают истинные Тело и Кровь Христовы.

Без причащения, учит Святая Церковь, нет истинной христианской жизни, так как в этом Таинстве происходит самое полное, предельно возможное на земле благодатное соединение человека с Богом.

Тайная вечеря была совершена Христом за день до празднования ветхозаветной Пасхи. Евреи совершали этот праздник в память о чудесном исходе из Египта, где они находились в рабстве в течение четырёхсот лет. Читать далее

Преподобный Тит чудотворец

Преподобный Тит чудотворец жил в конце VIII – начале IX века. С самого раннего детства возлюбил он Господа Иисуса Христа, отвергнув суету мирскую и презрев похоть плоти. Достигнув отроческого возраста, преподобный Тит поступил в общежительный монастырь – киновию, где был сначала послушником, а потом иноком. Он проходил тесный и трудный, но благодатный монашеский путь, с терпением и смирением очищая душу посредством добродетелей, постепенно восходя к духовному совершенству. Студийский монастырь близ Константинополя, где провел долгие годы в монашестве преподобный Тит, основан был еще в середине V века прибывшим из Рима в Константинополь вельможей по имени Студий. Читать далее

Преподобный Никита Исповедник

Синаксарь во Святый Великий Понедельник

Стихи на Иосифа прекрасного:

Иосиф целомудренный стал справедливым

правителем и хлеба раздаятелем. О, стог добродетелей!

Стихи на высохшую смоковницу:

Еврейское собрание прообразуя,

Христос Своим проклятьем иссушает

Смоковницу, лишенную плодов духовных,

Да избежим же мы ее беды! Читать далее

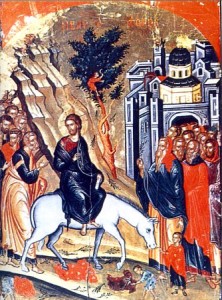

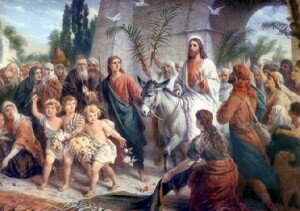

Вход Господень в Иерусалим. Проповедь митрополита Антония Сурожского

Благословен грядый во имя Господне!

Праздники бывают разные. Сейчас мы встречаем праздник Входа Господня в Иерусалим; это один из самых трагических праздников церковного года. Казалось бы — все в нем торжество: Христос вступает в Святой Град; встречают Его ликующие толпы народа, готовые из Него сделать своего политического вождя, ожидающие от Него победы над врагом; разве здесь есть что-то трагическое?

Увы, есть! Потому что все это торжество, все это ликование, все эти надежды построены на недоразумении, на непонимании, и та же самая толпа, которая сегодня кричит: «Осанна Сыну Давидову!», то есть, «Красуйся, Сын Давидов, Царь Израилев», в несколько дней повернется к Нему враждебным, ненавидящим лицом и будет требовать Его распятия.

Что же случилось? Народ Израилев от Него ожидал, что, вступая в Иерусалим, Он возьмет в свои руки власть земную; что Он станет ожидаемым Мессией, Который освободит Израильский народ от врагов, что кончена будет оккупация, что побеждены будут противники, отмщено будет всем.

А вместо этого Христос вступает в Священный Град тихо, восходя к Своей смерти… Народные вожди, которые надеялись на Него, поворачивают весь народ против Него; Он их во всем разочаровал: Он не ожидаемый, Он не тот, на которого надеялись. И Христос идет к смерти…

Но что же остается одним, и что завещает нам Христос Своей смертью?

В течение именно этих дней, говоря народу о том, какова будет их судьба, когда они пройдут мимо Него, не узнав Его, не последовав за Ним, Спаситель Христос говорит: Се, оставляется дом ваш пуст; отныне пуст ваш храм; пуст ваш народный дом; опустела душа; опустели надежды; все превратилось в пустыню…

Потому что единственное, что может превратить человеческую пустыню в цветущий сад, единственное, что может дать жизнь тому, что иначе — пепел, единственное, что может сделать человеческое общество полноценным, единственное, что может помочь человеческой жизни стремиться полноводной рекой к своей цели, — это присутствие Живого Бога, дающего вечное содержание всему временному: Того Бога, Который настолько велик, что перед Ним нет ни великого, ни малого, а в каком-то смысле все так значительно — как перед любовью: самые мелкие, незаметные слова так дороги и значительны, а большие события иногда так ничтожны в таинстве любви.

Оставляется вам дом ваш пуст… Народ искал земной свободы, земной победы, земной власти; его вожди хотели именно властвовать и побеждать. И что осталось от этого поколения? Что осталось от Римской империи? Что вообще осталось от всех тех, которые имели в руках власть и думали, что никогда она не отнимется у них? — Ничто. Порой — могилы; чаще — чистое поле…

А Христос? Христос никакой силы, никакой власти не проявил. Перед лицом непонимающих Его Он так непонятен: Он все мог, Он мог эту толпу, которая Его так восторженно встречала, собрать воедино, из нее сделать силу, получить политическую власть. Он от этого отказался. Он остался бессильным, беспомощным, уязвимым, кончил как будто побежденным, на кресте, после позорной смерти, среди насмешек тех, могилы которых теперь не сыскать, кости которых, пепел которых давно рассеяны ветром пустыни…

Только Бог может Собой заполнить те глубины человеческие, которые зияют пустотой и которых ничем не заполнишь. Только Бог может создать гармонию в человеческом обществе; только Бог может превратить страшную пустыню в цветущий сад.

И вот сегодня, вспоминая вход Господень в Иерусалим, как страшно видеть, что целый народ встречал Живого Бога, пришедшего только с вестью о любви до конца — и отвернулся от Него, потому что не до любви было, потому что не любви они искали, потому что страшно было так любить, как заповедал Христос, — до готовности жить для любви и умереть от любви. Они предпочли, они хотели, жаждали земного. Осталась пустыня, пустота, ничто…

А те немногие, которые услышали голос Спасителя, которые выбрали любовь и уничиженность, которые захотели любить ценой своей жизни и ценой своей смерти, те получили, по неложному обещанию Христа, жизнь, жизнь с избытком, победную, торжествующую жизнь… Это — праздник, который мы сейчас вспоминаем, который мы сейчас празднуем; это день страшнейшего недоразумения: одним оставляется дом их пуст, другие входят в дом Божий и становятся сами храмом Святого Духа, домом Жизни. Аминь.

Вход Господень в Иерусалим

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Какое торжество и какое горе в этом празднике! Люди, слышавшие о том, как Христос воскресил от мертвых Лазаря, толпами собрались на Его пути, встречали Его, как царя, пели «Осанна». Осанна — слово еврейское, которое значит: «Спаси, молим Тебя об этом!» — и такие слова могли быть обращены не к земному только царю, но к ожидаемому помазаннику Божию, — к Мессии, к Тому, Кто в представлении этих толп должен был освободить Свой народ от рабства и восстановить Царство Израилево. И эта толпа встречала Его, потому что несмотря на всё: на Его проповедь, на Его личность, на свидетельство Ветхого Завета, не понимала, что Царство Божие — не торжество одного народа над другим, не победа земного Израиля, а установление нового Царства, Царства любви, и что это Царство можно установить, только отдавая свою жизнь до конца, жертвуя всем — и жизнью, и смертью. Читать далее