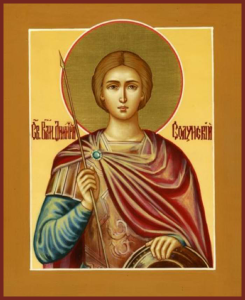

Родители, тайные христиане, крестили Димитрия и наставили в вере. Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий достиг совершеннолетия. Император Максимиан Галерий, вступивший на престол в 305 году, назначил Димитрия на место отца властителем и воеводой Фессалонийской области.

Главной обязанностью Димитрия было защищать свою область от внешних врагов, но император потребовал от него также, чтобы он истреблял христиан. Димитрий вместо этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к Христовой вере. Читать далее →

Одна из наиболее почитаемых в Слобожанском крае икон Богородицы – Озерянская. Имя это дано чудотворному образу по месту его явления – на берегу речки Озерянки. В настоящее время это село Нижняя Озеряна, расположенное в 30 километрах на юго-запад от Харькова и в 3 километрах от Мерефы. Читать далее

Одна из наиболее почитаемых в Слобожанском крае икон Богородицы – Озерянская. Имя это дано чудотворному образу по месту его явления – на берегу речки Озерянки. В настоящее время это село Нижняя Озеряна, расположенное в 30 километрах на юго-запад от Харькова и в 3 километрах от Мерефы. Читать далее