Святой мученик Лонгин сотник, римский воин, нес службу в Иудее под началом прокуратора Понтия Пилата. Во время казни Спасителя отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже вокруг Голгофы, у самого подножия святого Креста. Лонгин и его воины были свидетелями последних мгновений земной жизни Господа. великих и страшных знамений, явленных по смерти Его. Эти события потрясли душу воина. Лонгин уверовал во Христа и всенародно исповедал, что «воистину — это Сын Божий» (Мф. 27,54). (По церковному преданию, Лонгин был тот воин, который пронзил копьем ребра распятого Спасителя и от истекшей крови и воды получил исцеление больных глаз.) Читать далее

Архив рубрики: Праздники

Житие преподобномученика Андрея Критского

Преподобномученик Андрей Критский жил во время царствования императора-иконоборца Константина Копронима (741–775), который под страхом смерти приказал христианам убрать святые иконы из храмов и домов. Читать далее

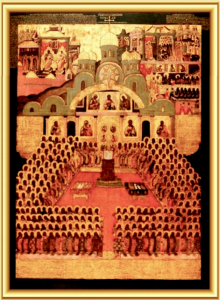

Память святых отцев VII Вселенского Собора (787)

В VIII столетии император Лев Исавриец воздвиг жестокое гонение на св. иконы, которое продолжалось при сыне его и внуке. В 787 году против этой иконоборной ереси царицею Ириною созван был Седьмой Вселенский Собор в г. Никее, на который явились 367 отцов. Читать далее

Иверская икона Божией Матери.

Иверская икона (которая сейчас хранится на Афоне) в IX веке находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи.

При императоре Феофиле (829 — 842) иконоборцы, уничтожавшие святые иконы, пришли в дом этой христианки, и один воин копьем ударил по образу Богородицы. Тотчас из пораженного места потекла кровь. Вдова, боясь уничтожения святыни, пообещала императорским воинам деньги и просила их до утра не трогать икону.

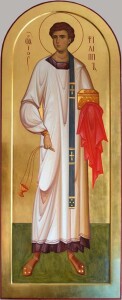

Апостол от 70-ти Фили́пп, диакон

Святой апостол Филипп, из числа 70-ти, родился в Кесарии Палестинской, был женат и имел детей. После Сошествия Святого Духа двенадцать апостолов поставили его на диаконское служение в Иерусалимской Церкви и поручили, как и прочим шести диаконам, заведовать приношениями верующих и заботиться о вдовах, сиротах, убогих. Старшим среди семи перводиаконов был святой архидиакон Стефан. Когда начались гонения и первомученика Стефана иудеи побили камнями, апостол Филипп покинул Иерусалим. Он переселился в Самарию, и там успешно проповедовал христианство. В числе обращенных апостолом был знаменитый волхв Симон, который, «крестившись, не отходил от Филиппа» (Деян.8:9-13). Читать далее

Незабываемая встреча с Оптиной

А колокола все звонили и звонили… Величественный колокольный звон плыл над Оптиной Пустынью, призывая паломников на всенощную службу. Словно посланник из другого мира, вечерний благовест, казалось, старался достучаться до каждого, разбудить что-то ведомое ему одному, дремлющее в человеческих душах. Звук колоколов пронизывал тебя всего, ты забывал обо всем на свете. Хотелось только, чтобы этот звон не кончался, хотелось быть в нем вечно. И слушать, и думать, и вспоминать давным-давно забытое… Читать далее

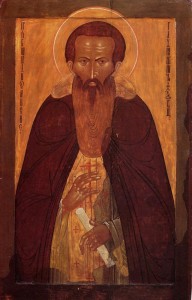

Преподобный Амфило́хий Глушицкий, игумен

Преподобный Амвросий Оптинский.

Преподобная Пелаги́я Антиохийская, Елеонская, Палестинская.

Преподобная Пелагея (Пелагия) родилась в Антиохии Сирийской и до своего обращения ко Христу была легкомысленной и распущенной девицей. Имея очень привлекательную наружность, она украшала себя роскошными одеждами, золотом и драгоценными камнями, за что поклонники называли ее Маргаритой, т. е. жемчужиной.

Однажды в Антиохию съехались на собор епископы соседних епархий. Среди них находился Нонн, епископ Илиопольский, известный своей мудростью и праведной жизнью. Во время перерыва епископы вышли из храма, где они заседали, и вдруг перед ними появилась шумная толпа юношей. Среди них особенно выделялась своей красотой одна девица – с обнаженными плечами и нескромно одетая. Это была Пелагия. Она громко шутила и смеялась, а поклонники вились вокруг нее. Смущенные епископы потупили свои взоры, а святой Нонн, напротив, стал пристально рассматривать Пелагию. Когда шумная толпа удалилась, Нонн спросил епископов: «Разве не понравилась вам красота этой женщины и ее наряд?». Они молчали. Тогда Нонн продолжал: «А я многому научился от нее. Она поставила своей целью нравиться людям и, как вы думаете, сколько часов употребила она на украшение себя, на заботу, чтобы показаться красивее других женщин в глазах своих почитателей! На Страшном суде ею осудит нас Господь, потому что мы, имея на Небе бессмертного Жениха, пренебрегаем состоянием своей души. С чем мы предстанем перед Ним?».

Придя в гостиницу, святой Нонн стал усердно молиться о спасении Пелагии. В следующее воскресение, когда Нонн совершал Божественную литургию, Пелагия, влекомая таинственной силой, впервые пришла в храм. Богослужение и проповедь святого Иоанна о Страшном суде так потрясли ее, что она пришла в ужас от своей грешной жизни. Придя к Нонну, она изъявила желание креститься, но не была уверена, помилует ли ее Господь: «Грехи мои многочисленнее песка морского, и не достанет воды в море, чтобы омыть мои скверные дела». Добрый пастырь утешил ее надеждой на милосердие Божие и крестил ее.

Став христианкой, Пелагия собрала свое имущество и принесла Нонну. Нонн же велел раздать его нищим, говоря: «Пусть будет умно потрачено худо собранное». Несколько дней спустя Пелагия, переодевшись в мужскую одежду, удалилась из города. Пошла она в Иерусалим и здесь приняла монашеский постриг. Ее приняли за юношу. Устроив себе келлию на Елеонской горе, она затворилась в ней и стала вести суровую монашескую жизнь в покаянии, посте и молитве. Жители окрестных мест считали ее за инока Пелагия, евнуха. После нескольких лет, достигнув высоких духовных дарований, инок Пелагий скончался приблизительно в 457 году. При погребении обнаружилось, что почивший инок – женщина.

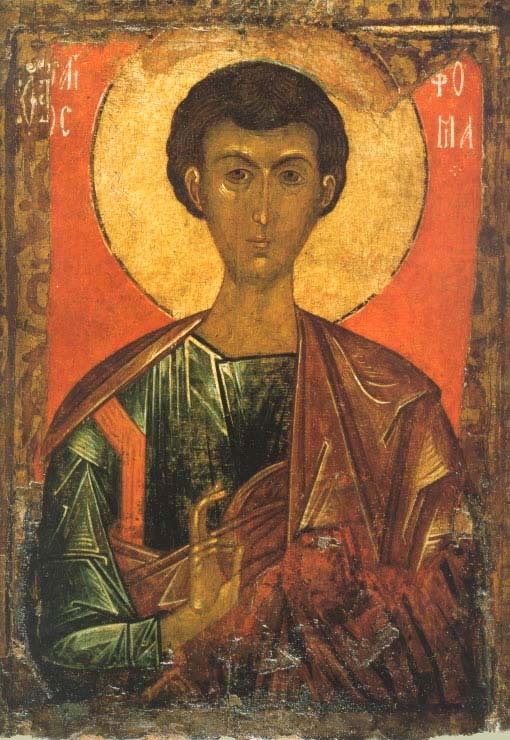

Фома верующий

С детства я слышал выражение «фома неверующий». Так с упреком говорили о ком-то, кто не верит вполне достоверным известиям. Был даже такой стишок про пионера Фому, который никому не верил, в том числе людям, которые предупреждали об опасности, а в итоге его съел крокодил. В общем, Фома был символом упорного неверия. Тогда я ничего не знал об апостоле, по имени которого пошло это выражение, а когда узнал лучше, понял, что он являет что-то совсем другое.

В евангельском повествовании достаточно людей, которые выражают неверие и требуют доказательств. Господь отказывает им. Фома требует доказательств — и их получает. Почему?

Потому что неверие бывает очень разным. Бывает так, что человек не смеет верить — для него Благая Весть слишком блага, слишком хороша, чтобы быть правдой: «Оно, конечно, было бы замечательно: Любящий Бог, Готовый простить, утешить и даровать вечную жизнь, но это все утешительные фантазии, а в реальности — потерянность, бессмыслица, боль и смерть». Бывает другое неверие: когда Благая Весть и не кажется благой, и человек настаивает, как Антихрист у Соловьева: «Не воскрес! Не воскрес! Сгнил, сгнил в земле!» Весть о том, что Иисус есть Господь и Спаситель, кажется ему страшно неудобной, неприятной, глубоко огорчительной — и он яростно хочет, чтобы это было неправдой. Такой человек, как и евангельские фарисеи, требует знамений именно затем, чтобы их не получить. Он не собирается верить в любом случае.

Неверие Фомы — именно первого типа. Фома выглядит пессимистом. В горестные, сокрушительные вести он верит сразу и без испытаний, в радостные — нет. Когда Господь говорит о том, что будет убит, апостолы просят дать сесть по правую и по левую сторону от Него во славе — как будто совершенно не понимая, о чем идет речь.

И из всех учеников, насколько мы можем видеть из текста, только двое верят Его словам прямо и буквально. Иуда, который начинает искать себе возможности покинуть эту опасную (и обреченную) группу и заодно поправить свои финансовые дела, и Фома, который через некоторое время говорит: «Пойдем и мы умрем с ним» (Иоан.11:16).

Он сразу верит в смерть — и сомневается в Воскресении, но он не уходит и не предает. Он готов пойти и умереть с Иисусом. Не ожидая победы, не ожидая славы, не ожидая вообще ничего хорошего. Просто, раз уж Господу надлежит умереть, надо идти и умереть с Ним. Это тоже вера — но не радостная уверенность в победе, а готовность хранить верность и следовать за Господом Иисусом куда угодно, даже ясно видя впереди смерть.

В сказке К.С. Льюиса «Серебряное Кресло» Лужехмур отвечает колдунье, правящей в подземном мире:

«Может, и правда все, что вы тут говорили. Не удивлюсь. Лично я из тех, кто всегда готов к худшему. Так что не стану с вами спорить. Но все-таки одну вещь я должен сказать. Допустим, мы и впрямь увидели во сне или придумали деревья, траву, солнце, луну и звезды и даже самого Аслана. Допустим. В таком случае вынужден заявить, что наши придуманные вещи куда важнее настоящих. Предположим, что эта мрачная дыра — ваше королевство — и есть единственный мир. В таком случае он поразительно жалкий! Смешно. И если подумать, выходит очень забавно. Мы, может быть, и дети, затеявшие игру, но, выходит, мы, играя, придумали мир, который по всем статьям лучше вашего, настоящего. И потому я за этот придуманный мир. Я на стороне Аслана, даже если настоящего Аслана не существует. Я буду стараться жить, как нарниец, даже если не существует никакой Нарнии. Так что спасибо за ужин, но если эти двое джентльменов и юная леди готовы, то мы немедленно покидаем ваш двор и побредем через тьму в поисках Надземья. Этому мы и посвятим свою жизнь. И даже если она будет не очень долгой, то потеря невелика, если мир — такое скучное место, каким вы его описали».

Апостол Фома всегда готов к худшему: Христос не воскрес, жены мироносицы бредят, апостолы — вслед за ними, но он не предает и не уходит. Фома — и это очень важно отметить — остается с учениками. Поэтому его неверие — совсем другого рода, чем неверие фарисеев.

И Христос отвечает на сомнения Фомы — Он является ему лично. И Фома немедленно восклицает: «Господь мой и Бог мой!»

Господь отвечает ему словами: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Иоан. 20:29).

Иногда люди говорят: «У меня нет веры», имея в виду примерно то, что у них нет радостного переживания присутствия Божия, ликующей уверенности в том, что Христос воистину воскрес… Они вообще легко впадают в пессимизм. Но пример Фомы показывает, что там, где человек совершает выбор быть со Христом, следовать за Ним, оставаться с Его учениками, даже если никакой уверенности нет — Христос Сам приходит, чтобы дать ему веру. И блаженство таких людей особенно велико, когда они решают веровать, не видев.

Сергей Худиев