Святой великомученик Евстафий до Крещения носил имя Плакида. Он был военачальником при императорах Тите (79–81) и Траяне (98–117). Еще не познав Христа, Плакида творил дела милосердия, помогая всем бедствующим и страждущим. Господь не оставил добродетельного язычника во мраке идолопоклонства. Читать далее

Архив рубрики: Праздники

Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт. Память — 19 сентября / 2 октября

Эти святые мученики жили при императоре Пробе, который правил с 276 по 282 год. Проходя через Антиохию Писидийскую, святые Трофим и Савватий стали свидетелями нечестивого языческого праздника, который местные жители устроили в честь Аполлона. Они весьма опечалились и стали горячо молить Господа, чтобы Он спас город, а затем открыто исповедали веру во Христа. Читать далее

Преподобный Иларион Оптинский (1805–1873)

1 октября празднуется память Оптинского старца преподобного Илариона.

Преподобный Иларион (в миру Родион Никитич Пономарев) родился в селе Ключи Воронежской губернии в семье известного в округе портного Никиты Филимоновича Пономарева и его супруги Евфимии Никифоровны и был третьим из четверых сыновей. Читать далее

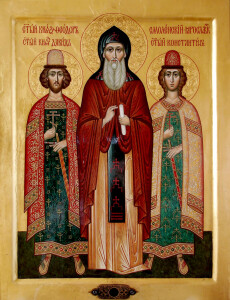

Жития благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев

Святой благоверный князь Феодор Смоленский и Ярославский, по прозванию Черный, родился в грозную для Руси годину монгольского нашествия, около 1237–1239 года, и был в Крещении наречен во имя святого великомученика Феодора Стратилата, особо почитаемого русскими князьями-воинами. Воинскими подвигами суждено было Богом прославиться в Русской земле и святому князю Феодору. В 1239 году, когда молитвами Пресвятой Богородицы святой воин-мученик Меркурий (память 24 ноября) избавил Смоленск от Батыева пленения, отрока Феодора в городе не было: его увезли и укрыли на время войны в безопасном месте. В следующем, 1240 году умер его отец, князь Ростислав, правнук благоверного князя Ростислава, Смоленского и Киевского († 1168; память 14 марта). Читать далее

Мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их Софи́я.

Во II веке, в царствование императора Адриана (117–138 гг.), в Риме жила благочестивая вдова София (имя София значит «премудрость»).

У нее были три дочери, носившие имена главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам. Слух о принадлежности к христианству этого семейства дошел до императора, и он пожелал лично увидеть трех сестер и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа, воскресшего из мертвых и дающего вечную жизнь всем верующим в Него. Читать далее

Преподобный Иларион Оптинский.

Преподобный Иларион (в миру Родион Никитич Пономарев) родился в пасхальную ночь с 8 на 9 апреля 1805 года в семье Никиты Филимоновича и Евфимии Никифоровны Пономаревых. Его отец был человек благочестивый и занимался портновским ремеслом. Впоследствии вслед за сыном и он принял монашество в Оптиной пустыни с именем Нифонт, трудился на скитской пасеке и скончался в 1849 году. Читать далее

Святая великомученица Евфимия всехвальная

Святая великомученица Евфимия всехвальная была дочерью христиан – сенатора Филофрона и Феодосии. Она пострадала за Христа в г. Халкидоне, расположенном на берегу Босфора, напротив Константинополя, около 304 года. Читать далее

Великомученик Никита Готфский, Константинопольский.

Святой великомученик Никита был готф. Он родился и жил на берегах Дуная. Пострадал за Христа в 372 году. Тогда христианская вера уже широко распространилась в стране готфов. Святой Никита уверовал во Христа и принял Крещение от готфского епископа Феофила, участника I Вселенского Собора. Распространению христианства стали противиться язычники-готфы, в результате чего возникла междоусобная брань. Читать далее

Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение слову́щее) (335)

26 сентября – Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение Словущее). Престольный праздник сегодня отмечается в храмах нескольких сел Нижегородской области: Воскресенское, Водоватово (Арзамасский район), Юрьево (Гагинский район) – и кафедральном соборе города Арзамаса.

В этот день вспоминается торжество по случаю освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме, сооруженного равноапостольным Константином Великим и его матерью равноапостольной царицей Еленой.

Этот праздник в народе называется Воскресением Словущим и означает, что он, в отличие от самого праздника Светлого Христова Воскресения (Пасхи), слывет (т. е. считается) Воскресением и относится именно к освящению храма в честь Воскресения Христова. Читать далее