Архив рубрики: Праздники

Житие пророка Самуила, судии Израильского

Святые мученики Флор и Лавр.

Мученики Флор и Лавр были родными братьями не только по плоти, но и по духу. Они жили во II веке в Византии, затем переселились в Иллирию (ныне Югославия). По ремеслу братья были камнетесами (их учителями в этом искусстве были христиане Прокл и Максим, от которых братья научились и богоугодной жизни). Читать далее

Житие преподобного Алипия, иконописца Печерского

Алипий Печерский был одним из первых и лучших иконописцев, постриженик преподобного Никона († 1088; память 23 марта/5 апреля), с молодых лет подвизался в Киево-Печерском монастыре. Иконописанию он учился у греческих мастеров, которые расписывали Печерскую церковь. Читать далее

Житие священномученика Мирона Кизического

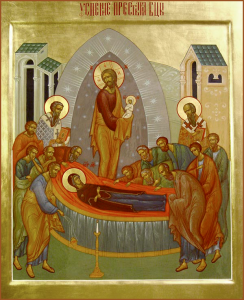

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Мы сегодня празднуем день Успения, упокоения Пресвятой Девы Богородицы. Как можно праздновать день успения, день смерти? Только если мы помним две вещи.

Во-первых, что смерть является для нас, остающихся на земле, горькой, болезненной разлукой с любимым, но для умирающего смерть, успение является торжественной, величественной встречей живой души с Живым Богом. Читать далее

Краткое житие преподобного Феодосия Печерского.

Основатель Киево-Печерской Лавры святой Антоний родился в начале XI века в городе Любече (вблизи Чернигова) и в Крещении был назван Антипой. С юных лет он почувствовал влечение к высшей духовной жизни и по внушению свыше решился идти на Афон. В одной из Афонских обителей он принял постриг и начал уединенную жизнь в пещере близ этого монастыря, которую до сих пор показывают. Читать далее

Мученики архидиакон Лаврентий, папа Сикст, диаконы Феликиссим и Агапит, воин Роман Римские

Мученики архидиакон Лаврентий, папа Сикст, диаконы Феликиссим и Агапит, воин Роман Римские пострадали в 258 году при императоре Валериане (253–259). Святой папа Сикст, родом из Афин, получил хорошее образование, проповедовал в Испании и был поставлен епископом в Рим после мученической кончины святого папы Стефана (253–257, память 2 августа). Это было время, когда папа, занимавший Римский престол, избирался на верную смерть. Читать далее

Святой апостол Матфий

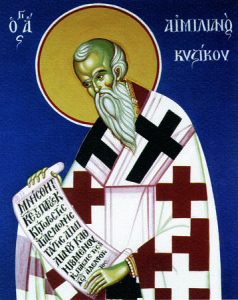

Святитель Емилиан, епископ Кизический

Святитель Емилиан, епископ Кизический, жил в царствование императора-иконоборца Льва Армянина (813-820).

Вместе с другими епископами он был вызван во дворец к императору, настойчиво потребовавшему от епископов отказаться от почитания святых икон. Читать далее