По мнению учителей Церкви, человек создан для того, чтобы восполнить число отпавших ангелов. Следовательно, мы должны войти в Собор Ангелов. А для этого, подумайте, дорогие мои, как чиста и свята должна быть наша жизнь. Как еще здесь, на земле, мы должны заблаговременно подготавливать себя к сожитию с Ангелами, к вхождению в их светлое и святое собрание. В тот их Собор, который мы с вами ныне так торжественно празднуем!

Святый Архангеле Божий Михаиле, отжени от нас молниеносным мечом твоим духа лукавого, искушающего нас.

О великий Архистратиже Божий Михаиле – победитель демонов! Победи и сокруши всех врагов наших, видимых и невидимых, и умоли Господа Вседержителя, да спасет и сохранит нас Господь от всех скорбей и от всякия болезни, от смертоносныя язвы и от напрасныя смерти, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня, возлюбленные други мои, праздник и прославление Архистратига Михаила и неисчислимого сонма Ангелов. Это великий праздник для всей Православной Церкви, а для нас он сугубый: храм, в котором мы с вами сейчас находимся, освящен в честь Архистратига Михаила – вождя и предводителя всего Небесного Ангельского Воинства, верных и ревностных служителей Вседержителя и Творца Бога. День этот (8 ноября по церковному календарю) – главный из всех праздников в честь святых Ангелов. В просторечии он именуется Михайловым днем и очень чтим верующими людьми. А Церковь именует его Собором Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Собор, то есть соединение, совокупность всех святых Ангелов во главе с Архистратигом Михаилом, ибо они все совокупно и единогласно славят Святую Троицу, единодушно служат Богу.

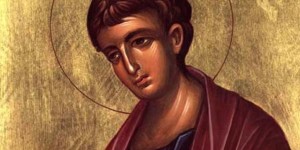

Этот день, дорогие мои, Церковь посвятила Архистратигу Михаилу – вождю Небесных Сил, и на иконах изображают его в грозном и воинственном виде. На голове его шлем, в руке меч или копие. Под ногами пораженный им дракон. С кем и против кого воюет этот отважный предводитель?! Мы знаем с вами, други мои, что весь ангельский мир, который был создан еще до создания человека и всего видимого мира, был наделен при творении великими совершенствами и благодатными дарами. И велико, и славно было его предназначение. Среди этого ангельского мира один из верховных ангелов – Денница – открыл в самом себе источник зла и гордости и восстал против своего Творца. Ангелы, подобно людям, сотворены со свободной волей. И вначале они могли злоупотребить этой свободой и впасть в грех. Что и произошло с Денницей. Он пожелал быть самостоятельным, не зависящим от Бога. Мир духовный поколебался, и часть Ангелов последовала за ним.

И вот в этот момент из той же ангельской среды выступает поборник славы Божией и защитник чести ангельского мира – Архистратиг Михаил. Он властно произносит: «Никто как Бог!» – обращаясь этим призывом ко всем Ангелам. Этими дерзновенными словами он показал, что он знает Бога, признает только Его одного – Единого Бога, Творца и Властителя всей Вселенной.

«Никто как Бог!» – смело и решительно заявляет он, свидетельствуя о величии Божием. В этом его поступке проявились его личные качества: твердая вера, смелость и решительность в действиях, способность не только верить, но и свидетельствовать о Боге; излучая, распространять воспринятый им Божественный свет на весь мир. Борьба была трудной, ибо Денница был наделен великими совершенствами. Но силы добра превозмогли над силами зла… Денница свергнут с неба со всеми своими последователями.

А Архангел Михаил утвердился как вождь всего ангельского мира, верного Богу. С тех пор в руках Архистратига Михаила меч, ибо сатана, свергнутый с неба, не перестает воевать против небожителей. Падшим ангелам пресечена возможность проникать в высшие области мироздания. И потому они всю злобу свою устремили на людей, и в первую очередь на всех верующих в Бога.

Может ли меч Архангела Михаила при таких обстоятельствах оставаться в бездействии? Конечно, нет! Архистратиг не перестает воевать с ангелами зла и тьмы, ограждая верных чад Божиих от их коварных происков. И борьба сия в высшей степени ожесточится перед концом мира. Теперь всем нам должно быть понятно, почему Архистратиг Михаил изображается в таком воинственном виде. Он защитник Церкви Божией. И вид его должен приводить в страх врагов Божиих. Мы же должны радоваться, что имеем такого отважного защитника – победоносного вождя Небесных Сил.

Мы должны помнить, что охранительный меч его будет всегда за нас, если только мы не вступим в союз с тем врагом, против которого борется Архистратиг Михаил. Ангелы, оставшиеся верными своему Творцу и составившие воинство Архистратига Михаила, с течением времени настолько утвердились в добре, что грех для них сделался невозможным. Не потому, что они, имея свободную волю, не могут преступить воли Божией, а просто потому, что они не захотят этого делать, не захотят грешить. Обратите внимание, други мои, на эти слова. Не захотят грешить! Как это для нас с вами назидательно. Не захотеть грешить – значит получить возможность приблизиться к Богу и видеть Его, как видят Его Ангелы. Служить Ему и только Ему, исполняя Его повеления.

Слово «ангел» означает «вестник». Такое наименование имеют бесплотные духи потому, что они возвещают людям волю Божию. Ангел – это тот, кого Господь может послать с поручением и который в точности исполнит то поручение. Ангелы обитают везде. Но преимущественно на небе, вокруг Престола Божия. Там, где Бог наиболее открывает им Свою славу, а через них и Свою волю в отношении людей. Святые отцы Церкви называют их вторыми светами, как бы отблеском Божественного света. Они — светы вторые! Как это нам понять?! С чем сравнить, чтобы было доступно нашему уму? Находясь в непосредственной близи к Богу, Ангелы наполняются восхищением, Божиим величием, Его святостью, мудростью и величайшей любовью Творца Вселенной к Своей твари.

Некий Божественный свет широкой рекой свободно льется через них. Но не просто протекает через них, как по свободному желобу, и не задерживаясь, истекает и пропадает. А льется так, как льется, искрясь и сияя, свет, когда он попадает на драгоценный камень. Дойдет свет до его середины и оттуда отразится ответным сиянием, и распространяется, и множась, бьет во все стороны, преломляясь на гранях, окрашивается в изумительные цвета, озаряя, а порой и ослепляя своей красотой. В этом образ подлинной святости. Небесные Силы восприняли в себя свет Божий. Преломили его в себе и, отразив и раздробив на множество прекрасных лучей, распространили вокруг себя, отдав людям, способным к его восприятию. И вот в этом отраженном сиянии Божественного света, сиянии неуменьшенном, непотемненном, но сиянии, приумноженном и радостнотворном, приносящем жизнь, мы познаем Бога! Если бы не Ангелы, мы никогда даже в малой, доступной человеку степени не могли бы ощущать и воспринимать Божественный свет. Сами мы не способны видеть и ощущать славу Божию – нам нужны посредники, которые так преобразуют ее, что она становится доступной и нам. И вот Ангелы являются для нас этими посредниками.

Други мои! А отражают ли люди этот воспринятый ими Божественный свет? Способны ли люди на это?! Да! Люди безупречной жизни и пламенной любви к Богу зримо для окружающих в определенные моменты жизни светятся этим Божественным светом. Читая жития святых, мы найдем много примеров тому. Про таких людей богослужебные тексты говорят нам: «Ангельски пожив на земли»… – или – «житие твое равноангельно бысть». Назову вам, как пример, два имени наших соотечественников, живших в очень близкие к нам времена. Это всем нам хорошо известный преподобный Серафим Саровский и менее известный харьковский святитель Мелетий. Оба они носили в своих сердцах горящий пламень любви к Богу. Вспомните также повествование из Деяний апостольских. Когда судили первомученика архидиакона Стефана, он сказал, что видит небо отверстым и славу Божию – и все, сидящие в синедрионе, видели лицо его как лицо Ангела. Это свидетельствует о возможности и доступности для нас еще в этой земной жизни уподобляться Ангелам. Было бы только стремление к этому с нашей стороны. Святые Ангелы не только восхвалением служат Богу. Они еще стремятся подражать Ему и в действиях. Ангельскому миру усваивается истинный дух разума, действительное участие в человеческой истории. Как говорится в Святом Евангелии, Сын Божий пришел на землю, чтобы послужить людям, спасти их. И Ангелы посылаются на землю с той же целью – служения людям. Первые христиане по откровению и опыту знали предстательство о себе честных бесплотных Сил. Чтобы и мы с вами реально ощущали бытие Ангелов и их постоянное присутствие, очистим свое сердце и душу от греховных помыслов, желаний и тем более дел. Стой постоянно на страже твоей души, пекись о ее чистоте – и увидишь и Ангелов, и с их помощью приблизишься и к Богу, и увидишь Его, ибо сказано: чистые сердцем Бога узрят (Мф. 5,8). Очисти свое сердце и удостоишься тогда высокой радости, как некогда праотец Авраам, принять под сенью своей Ангелов. Старайся избегать общения с грешниками и сам не твори греховных дел – и тогда, как праведного Лота, изведет и тебя за руку твой Ангел из погибельного окружения мирской суеты. Будь кротким, смиренным, побеждай зло добром. И тогда, как некогда Иакова, встретит и тебя на пути твоего шествия к Богу сонм Ангелов (Быт. 32,1). Уясните себе, други мои, как важно нам зорко следить за своим поведением, чтобы не удалять от себя наших верных помощников – Ангелов. По мнению учителей Церкви, человек создан для того, чтобы восполнить число отпавших ангелов. Следовательно, мы должны войти в Собор Ангелов. А для этого, подумайте, дорогие мои, как чиста и свята должна быть наша жизнь. Как еще здесь, на земле, мы должны заблаговременно подготавливать себя к сожитию с Ангелами, к вхождению в их светлое и святое собрание. В тот их Собор, который мы с вами ныне так торжественно празднуем! Но для этого мы должны приобрести и мысли, и чувства ангельские. От нас требуется очистить место для любви, приготовить свое сердце для принятия в себя любви сверхъестественной, той любви, которой от нас ждет Бог. И это несложно! Живи по евангельским заповедям – и достигнешь необходимого. А они не являются невыполнимыми. И в этом деле опять помогают нам Ангелы, просвещая наш ум познанием Святого Евангелия. Сознавая важность нашего тесного союза с Ангелами, поставим себе, други мои, цель, чтобы каждый прожитый день не разъединял нас, а сближал с Ангелами, особенно с нашим Ангелом Хранителем. Для этого очень полезно читать ежедневно не только молитвы к Ангелу Хранителю, вошедшие в состав наших утренних и вечерних молитв, но и специально составленные в помощь нам «Размышления на каждый день об ангелах». Их всего 31, по числу дней в месяце. Они кратки по содержанию. И они помогут нам любить Бога, как должны любить верные чада Божии. Особенно, если почаще будем произносить слова из размышления на 19-й день. «Вдохни в мое сердце, Ангел мой, хоть несколько искр той любви, которою ты пламенеешь!»

В заключение к нашему очень краткому пояснению значения нынешнего празднества в честь Архистратига Михаила и всего Собора Ангелов Божиих добавим еще следующее. Мы знаем из Священного Писания, что в день Страшного суда Господня, в день восьмой, когда придет Сын Человеческий в славе Своей и все святые Ангелы с Ним, пошлет Господь Ангелов собрать по всему миру и сжечь плевелы, а пшеницу – то есть избранных верных чад Своих – убрать в житницу Его. О, если бы они тогда взяли в числе этих избранных и нас, ныне с честью празднующих их Собор!

Аминь.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин.