Святый праведный отец наш Иоанн, Кронштадтский чудотворец, родился 19 октября 1829 года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии – на далеком севере России, в семье бедного сельского дьячка Илии Сергиева и жены его Феодоры. Новорожденный казался столь слабым и болезненным, что родители поспешили тотчас же окрестить его, причем нарекли его Иоанном в честь преподобного Иоанна Рыльского, в тот день Св. Церковью празднуемого. Вскоре после Крещения младенец Иоанн стал заметно поправляться. Благочестивые родители, приписав это благодатному действию св. Таинства Крещения, стали с особою ревностью направлять его мысль и чувство к Богу, приучая его к усердной домашней и церковной молитве. Отец с раннего детства постоянно брал его в церковь и тем воспитал в нем особенную любовь к богослужению.

Живя в суровых условиях крайней материальной нужды, отрок Иоанн рано познакомился с безотрадными картинами бедности, горя, слез и страданий. Это сделало его сосредоточенным, вдумчивым и замкнутым в себе и, вместе с тем, воспитало в нем глубокое сочувствие и сострадательную любовь к беднякам. Не увлекаясь свойственными детскому возрасту играми, он, нося постоянно в сердце своем память о Боге, любил природу, которая возбуждала в нем умиление и преклонение пред величием Творца всякой твари.

На шестом году отрок Иоанн при помощи отца начал учиться грамоте. Но грамота вначале плохо давалась мальчику. Это его печалило, но это же подвигло и на особенно горячие молитвы к Богу о помощи. Когда отец его, собрав последние средства от скудости своей, отвез его в Архангельское приходское училище, он, особенно остро почувствовав там свое одиночество и беспомощность, все утешение свое находил только в молитве. Молился он часто и пламенно, горячо прося у Бога помощи. И вот после одной из таких горячих молитв, ночью, мальчика вдруг точно потрясло всего, «точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове», «легко и радостно так стало на душе»: ему ясно представился учитель того дня, его урок, он вспомнил даже, о чем и что он говорил. Чуть засветлело, он вскочил с постели, схватил книги – и, о счастие! Он стал читать гораздо лучше, стал хорошо понимать все и запоминать прочитанное.

С той поры отрок Иоанн стал отлично учиться: одним из первых окончил училище, первым окончил Архангельскую духовную семинарию и был принят на казенный счет в С.-Петербургскую Духовную Академию.

Еще учась в семинарии, он лишился нежно любимого им отца. Как любящий и заботливый сын, Иоанн хотел было прямо из семинарии искать себе место диакона или псаломщика, чтобы содержать оставшуюся без средств к существованию старушку-мать. Но она не пожелала, чтобы сын из-за нее лишился высшего духовного образования, и настояла на его поступлении в академию.

Поступив в академию, молодой студент не оставил свою мать без попечения: он выхлопотал себе в академическом правлении канцелярскую работу и весь получавшийся им скудный заработок полностью отсылал матери.

Учась в академии, Иоанн первоначально склонялся посвятить себя миссионерской работе среди дикарей Сибири и Северной Америки. Но Промыслу Божию угодно было призвать его к иного рода пастырской деятельности. Размышляя однажды о предстоящем ему служении Церкви Христовой во время уединенной прогулки по академическому саду, он, вернувшись домой, заснул и во сне увидел себя священником, служащим в кронштадтском Андреевском соборе, в котором в действительности он никогда еще не был. Он принял это за указание свыше. Скоро сон сбылся с буквальной точностью. В 1855 году, когда Иоанн Сергиев окончил курс академии со степенью кандидата богословия, ему предложено было вступить в брак с дочерью протоиерея кронштадтского Андреевского собора К. Несвитского Елисаветою и принять сан священника для служения в том же соборе. Вспомнив свой сон, он принял это предложение.

12 декабря 1855 года совершилось его посвящение в священника. Когда он впервые вошел в кронштадтский Андреевский собор, он остановился почти в ужасе на его пороге: это был именно тот храм, который задолго до того представлялся ему в его детских видениях. Вся остальная жизнь о. Иоанна и его пастырская деятельность протекала в Кронштадте, почему многие забывали даже его фамилию «Сергиев» и называли его «Кронштадтский», да и сам он нередко так подписывался.

Брак о. Иоанна, который требовался обычаями нашей Церкви для иерея, проходящего свое служение в миру, был только фиктивный, нужный ему для прикрытия его самоотверженных пастырских подвигов: в действительности он жил с женой, как брат с сестрой. «Счастливых семей, Лиза, и без нас много. А мы с тобою давай посвятим себя на служение Богу», – так сказал он своей жене в первый же день своей брачной жизни, до конца дней своих оставаясь чистым девственником.

Хотя однажды о. Иоанн и говорил, что он не ведет аскетической жизни, но это, конечно, сказано было им лишь по глубокому смирению. В действительности, тщательно скрывая от людей свое подвижничество, о. Иоанн был величайшим аскетом. В основе его аскетического подвига лежала непрестанная молитва и пост. Его замечательный дневник «Моя жизнь во Христе» ярко свидетельствует об этой его аскетической борьбе с греховными помыслами, этой «невидимой брани», которую заповедуют всем истинным христианам древние великие отцы-подвижники. Строгого поста, как душевного, так и телесного, требовало естественно от него и ежедневное совершение Божественной литургии, которое он поставил себе за правило.

При первом же знакомстве со своей паствой о. Иоанн увидел, что здесь ему предстоит не меньшее поле для самоотверженной и плодотворной пастырской деятельности, нежели в далеких языческих странах. Безверие, иноверие и сектантство, не говоря уже о полном религиозном индифферентизме, процветали тут. Кронштадт был местом административной высылки из столицы разных порочных людей. Кроме того, там много было чернорабочих, работавших главным образом в порту. Все они ютились по большей части в жалких лачугах и землянках, попрошайничали и пьянствовали. Городские жители немало терпели от этих морально опустившихся людей, получивших название «посадских». Ночью не всегда безопасно было пройти по улицам, ибо был риск подвергнуться нападению грабителей.

Вот на этих-то, казалось, нравственно погибших людей, презираемых всеми, и обратил свое внимание исполненный духа подлинной Христовой любви наш великий пастырь. Среди них-то он и начал дивный подвиг своего самоотверженного пастырского делания. Ежедневно стал он бывать в их убогих жилищах, беседовал, утешал, ухаживал за больными и помогал им материально, раздавая все, что имел, нередко возвращаясь домой раздетым и даже без сапог. Эти кронштадтские «босяки», «подонки общества», которых о. Иоанн силою своей сострадательной пастырской любви опять делал людьми, возвращая им утраченный ими было человеческий образ, первыми «открыли» святость о. Иоанна. И это «открытие» очень быстро восприняла затем вся верующая народная Россия.

Необыкновенно трогательно рассказывает об одном из таких случаев духовного возрождения благодаря о. Иоанну один ремесленник: «Мне было тогда годов 22–23. Теперь я старик, а помню хорошо, как видел в первый раз батюшку. У меня была семья, двое детишек. Я работал и пьянствовал. Семья голодала. Жена потихоньку по миру сбирала. Жили в дрянной конурке. Прихожу раз не очень пьяный. Вижу, какой-то молодой батюшка сидит, на руках сынишку держит и что-то ему говорит ласково. Ребенок серьезно слушает. Мне все кажется, батюшка был, как Христос на картинке «Благословение детей». Я было ругаться хотел: вот, мол, шляются… да глаза батюшки ласковые и серьезные меня остановили: стыдно стало… Опустил я глаза, а он смотрит – прямо в душу смотрит. Начал говорить. Не смею передать все, что он говорил. Говорил про то, что у меня в каморке рай, потому что где дети, там всегда и тепло и хорошо, и о том, что не нужно этот рай менять на чад кабацкий. Не винил он меня, нет, все оправдывал, только мне было не до оправдания. Ушел он, я сижу и молчу… Не плачу, хотя на душе так, как перед слезами. Жена смотрит… И вот с тех пор я человеком стал…»

Такой необычный пастырский подвиг молодого пастыря стал вызывать нарекания и даже нападки на него со всех сторон. Многие долго не признавали искренности его настроения, глумились над ним, клеветали на него устно и печатно, называли его юродивым. Одно время епархиальное начальство воспретило даже выдавать ему на руки жалование, так как он, получив его в свои руки, все до последней копейки раздавал нищим, вызывало его для объяснений. Но все эти испытания и глумления о. Иоанн мужественно переносил, ни в чем не изменяя в угоду нападавшим на него принятого им образа жизни. И с Божией помощью он победил всех и вся, и за все то, над чем в первые годы пастырства над ним смеялись, поносили, клеветали и преследовали, впоследствии стали прославлять, поняв, что перед ними истинный последователь Христов, подлинный пастырь, полагающий душу свою за овцы своя.

«Нужно любить всякого человека и в грехе его и в позоре его, – говорил о. Иоанн. – Не нужно смешивать человека – этот образ Божий – со злом, которое в нем…» С таким сознанием он и шел к людям, всех побеждая и возрождая силою своей истинно пастырской состраждущей любви.

Скоро открылся в о. Иоанне и дивный дар чудотворения, который прославил его на всю Россию и даже далеко за пределами ее. Нет никакой возможности перечислить все чудеса, совершенные о. Иоанном. Наша неверующая интеллигенция и ее печать намеренно замалчивали эти бесчисленные явления силы Божией. Но все же очень много чудес записано и сохранено в памяти. Сохранилась точная запись рассказа самого о. Иоанна о первом его чуде своим сопастырям-священникам. Глубоким смирением дышит этот рассказ. «Кто-то в Кронштадте заболел, – так рассказывал об этом о. Иоанн. – Просили моей молитвенной помощи. У меня и тогда уже была такая привычка: никому в просьбе не отказывать. Я стал молиться, предавая болящего в руки Божии, прося у Господа исполнения над болящим Его святой воли.

Но неожиданно приходит ко мне одна старушка, которую я давно знал. Она была богобоязненная, глубоко верующая женщина, проведшая свою жизнь по-христиански и в страхе Божием кончившая свое земное странствование. Приходит она ко мне и настойчиво требует от меня, чтобы я молился о болящем не иначе, как о его выздоровлении. Помню, тогда я почти испугался: как я могу – думал я – иметь такое дерзновение? Однако эта старушка твердо верила в силу моей молитвы и стояла на своем. Тогда я исповедал пред Господом свое ничтожество и свою греховность, увидел волю Божию во всем этом деле и стал просить для болящего исцеления. И Господь послал ему милость Свою – он выздоровел. Я же благодарил Господа за эту милость. В другой раз по моей молитве исцеление повторилось. Я тогда в этих двух случаях прямо уже усмотрел волю Божию, новое себе послушание от Бога – молиться за тех, кто будет этого просить».

По молитве о. Иоанна действительно совершалось и теперь, по его блаженной кончине, продолжает совершаться множество дивных чудес. Излечивались молитвою и возложением рук о. Иоанна самые тяжкие болезни, когда медицина терялась в своей беспомощности. Исцеления совершались как наедине, так и при большом стечении народа, а весьма часто и заочно. Достаточно было иногда написать письмо о. Иоанну или послать телеграмму, чтобы чудо исцеления совершилось. Особенно замечательно происшедшее на глазах у всех чудо в селе Кончанском (Суворовском), описанное случайно находившейся тогда там суворовской комиссией профессоров Военной академии (в 1901 г.). Женщина, много лет страдавшая беснованием и приведенная к о. Иоанну в бесчувственном состоянии, через несколько мгновений была им совершенно исцелена и приведена в нормальное состояние вполне здорового человека. По молитве о. Иоанна прозревали слепые. Художником Животовским описано чудесное пролитие дождя в местности, страдавшей засухой и угрожаемой лесным пожаром, после того как о. Иоанн вознес там свою молитву. О. Иоанн исцелял силою своей молитвы не только русских православных людей, но и мусульман, и евреев, и обращавшихся к нему из-за границы иностранцев. Этот великий дар чудотворения, естественно, был наградой о. Иоанну за его великие подвиги – молитвенные труды, пост и самоотверженные дела любви к Богу и ближним.

И вот скоро вся верующая Россия потекла к великому и дивному чудотворцу. Наступил второй период его славной жизни, его подвигов. Вначале он сам шел к народу в пределах одного своего города, а теперь народ сам отовсюду, со всех концов России, устремился к нему. Тысячи людей ежедневно приезжали в Кронштадт, желая видеть о. Иоанна и получить от него ту или иную помощь. Еще большее число писем и телеграмм получал он: кронштадтская почта для его переписки должна была открыть особое отделение. Вместе с письмами и телеграммами текли к о. Иоанну и огромные суммы денег на благотворительность. О размерах их можно судить только приблизительно, ибо, получая деньги, о. Иоанн тотчас же все раздавал. По самому минимальному подсчету, чрез его руки проходило в год не менее одного миллиона рублей (сумма по тому времени громадная!). На эти деньги о. Иоанн ежедневно кормил тысячу нищих, устроил в Кронштадте замечательное учреждение – «Дом Трудолюбия» со школой, церковью, мастерскими и приютом, основал в своем родном селе женский монастырь и воздвиг большой каменный храм, а в С.-Петербурге построил женский монастырь на Карповке, в котором и был по кончине своей погребен.

К общей скорби жителей Кронштадта, во второй период своей жизни, период своей всероссийской славы, о. Иоанн должен был оставить преподавание Закона Божия в Кронштадтском городском училище и в Кронштадтской классической гимназии, где он преподавал свыше 25-ти лет. А был он замечательным педагогом-законоучителем. Он никогда не прибегал к тем приемам преподавания, которые часто имели место тогда в наших учебных заведениях, то есть ни к чрезмерной строгости, ни к нравственному принижению неспособных. У о. Иоанна мерами поощрения не служили отметки, ни мерами устрашения – наказания. Успехи рождало теплое, задушевное отношение его как к самому делу преподавания, так и к ученикам. Поэтому у него не было «неспособных». На его уроках все без исключения жадно вслушивались в каждое его слово. Урока его ждали. Уроки его были скорее удовольствием, отдыхом для учащихся, чем тяжелой обязанностью, трудом. Это была живая беседа, увлекательная речь, интересный, захватывающий внимание рассказ. И эти живые беседы пастыря-отца с своими детьми на всю жизнь глубоко запечатлевались в памяти учащихся. Такой способ преподавания он в своих речах, обращаемых к педагогам перед началом учебного года, объяснял необходимостью дать отечеству прежде всего человека и христианина, отодвигая вопрос о науках на второй план. Нередко бывали случаи, когда о. Иоанн, заступившись за какого-нибудь ленивого ученика, приговоренного к исключению, сам принимался за его исправление. Проходило несколько лет, и из ребенка, не подававшего, казалось, никаких надежд, вырабатывался полезный член общества. Особенное значение о. Иоанн придавал чтению житий святых и всегда приносил на уроки отдельные жития, которые раздавал учащимся для чтения на дому. Характер такого преподавания Закона Божия о. Иоанном ярко запечатлен в адресе, поднесенном ему по случаю 25-летия его законоучительства в Кронштадтской гимназии: «Не сухую схоластику ты детям преподавал, не мертвую формулу – тексты и изречения – ты им излагал, не заученных только на память уроков ты требовал от них; на светлых, восприимчивых душах ты сеял семена вечного и животворящего Глагола Божия».

Но этот славный подвиг плодотворного законоучительства о. Иоанн должен был оставить ради еще более плодотворного и широкого подвига своего всероссийского душепопечения.

Надо только представить себе, как проходил день у о. Иоанна, чтобы понять и прочувствовать всю тяжесть и величие этого его беспримерного подвига. Вставал о. Иоанн ежедневно в 3 часа ночи и готовился к служению Божественной литургии. Около 4 часов он отправлялся в собор к утрени. Здесь его уже встречали толпы паломников, жаждавших получить от него хотя бы благословение. Тут же было и множество нищих, которым о. Иоанн раздавал милостыню. За утреней о. Иоанн непременно сам всегда читал канон, придавая этому чтению большое значение. Перед началом литургии была исповедь. Исповедь, из-за громадного количества желавших исповедываться у о. Иоанна, была им введена, по необходимости, общая. Производила она – эта общая исповедь – на всех участников и очевидцев потрясающее впечатление: многие каялись вслух, громко выкрикивая, не стыдясь и не стесняясь, свои грехи. Андреевский собор, вмещавший до 5.000 чел., всегда бывал полон, а потому очень долго шло причащение, и литургия раньше 12 час. дня не оканчивалась. По свидетельству очевидцев и сослуживших о. Иоанну, совершение о. Иоанном Божественной литургии не поддается описанию. Ласковый взор, то умилительный, то скорбный, в лице сияние благорасположенного духа, молитвенные вздохи, источники слез, источаемых внутренне, порывистые движения, огонь благодати священнической, проникающий его мощные возгласы, пламенная молитва – вот некоторые черты о. Иоанна при богослужении. Служба о. Иоанна представляла собою непрерывный горячий молитвенный порыв к Богу. Во время службы он был воистину посредником между Богом и людьми, ходатаем за грехи их, был живым звеном, соединявшим Церковь земную, за которую он предстательствовал, и Церковь небесную, среди членов которой он витал в те минуты духом. Чтение о. Иоанна на клиросе – это было не простое чтение, а живая восторженная беседа с Богом и Его святыми: читал он громко, отчетливо, проникновенно, и голос его проникал в самую душу молящихся. А за Божественной литургией все возгласы и молитвы произносились им так, как будто своими просветленными очами лицом к лицу видел он пред собою Господа и разговаривал с Ним. Слезы умиления лились из его глаз, но он не замечал их. Видно было, что о. Иоанн во время Божественной литургии переживал всю историю нашего спасения, чувствовал глубоко и сильно всю любовь к нам Господа, чувствовал Его страдания. Такое служение необычайно действовало на всех присутствующих. Не все шли к нему с твердой верой: некоторые с сомнением, другие с недоверием, а третьи из любопытства. Но здесь все перерождались и чувствовали, как лед сомнения и неверия постепенно таял и заменялся теплотою веры. Причащающихся после общей исповеди бывало всегда так много, что на святом престоле стояло иногда несколько больших чаш, из которых несколько священников приобщали верующих одновременно. И такое причащение продолжалось нередко более двух часов.

Во время службы письма и телеграммы приносились о. Иоанну прямо в алтарь, и он тут же прочитывал их и молился о тех, кого просили его помянуть.

После службы, сопровождаемый тысячами верующих, о. Иоанн выходил из собора и отправлялся в Петербург по бесчисленным вызовам к больным. И редко когда возвращался домой ранее полуночи. Надо полагать, что многие ночи он совсем не имел времени спать.

Так жить и трудиться можно было, конечно, только при наличии сверхъестественной благодатной помощи Божией!

Но и самая слава о. Иоанна была его величайшим подвигом, тяжким трудом. Подумать только, что ведь всюду, где бы он ни показался, около него мгновенно вырастала толпа жаждавших хотя бы лишь прикоснуться к чудотворцу. Почитатели его бросались даже за быстро мчавшейся каретой, хватая ее за колеса с опасностью быть изувеченными.

По желанию верующих о. Иоанну приходилось предпринимать поездки в разные города России. Эти поездки были настоящим триумфом смиренного Христова служителя. Стечение народа определялось десятками тысяч, и все бывали объяты чувствами сердечной веры и благоговения, страхом Божиим и жаждою получить целительное благословение. Во время проезда о. Иоанна на пароходе толпы народа бежали по берегу, многие при приближении парохода становились на колени. В имении Рыжовка около Харькова, где поместили о. Иоанна, уничтожены были многотысячной толпой трава, цветы, клумбы. Тысячи народа проводили дни и ночи лагерем около этого имения. Харьковский собор во время служения о. Иоанна 15 июля 1890 года не мог вместить молящихся. Не только весь собор, но и площадь около собора не вместила народа, который наполнял даже все прилегающие улицы. В самом соборе певчие принуждены были поместиться в алтаре. Железные решетки оказались всюду сломанными от давки. 20 июля о. Иоанн совершал молебен на Соборной площади – народу было более 60.000. Точно такие же сцены происходили в поволжских городах: в Самаре, Саратове, Казани, Нижнем Новгороде.

Достигнув высокой степени молитвенного созерцания и бесстрастия, о. Иоанн спокойно принимал богатые одежды, преподносимые ему его почитателями, и облачался в них. Это ему даже и нужно было для прикрытия своих подвигов. Полученные же пожертвования раздавал все до последней копейки. Так, например, получив однажды при громадном стечении народа пакет из рук купца, о. Иоанн тотчас же передал его в протянутую руку бедняка, не вскрывая даже пакета. Купец взволновался: «Батюшка, да там тысяча рублей!» – «Его счастие», – спокойно ответил о. Иоанн. Иногда, однако, он отказывался принимать от некоторых лиц пожертвования. Известен случай, когда он не принял от одной богатой дамы 30 000 рублей. В этом случае проявилась прозорливость о. Иоанна, ибо эта дама получила эти деньги нечистым путем, в чем после и покаялась.

Был о. Иоанн и замечательным проповедником, причем говорил он весьма просто и чаще всего без особой подготовки – экспромтом. Он не искал красивых слов и оригинальных выражений, но проповеди его отличались необыкновенной силой и глубиной мысли, а вместе с тем и исключительной богословской ученостью, при всей своей доступности для понимания даже простыми людьми. В каждом слове его чувствовалась какая-то особенная сила как отражение силы его собственного духа.

Несмотря на всю свою необыкновенную занятость, о. Иоанн находил, однако, время вести как бы духовный дневник, записывая ежедневно свои мысли, приходившие ему во время молитвы и созерцания, в результате «благодатного озарения души, которого удостаивался он от всепросвещающего Духа Божия». Эти мысли составили собою целую замечательную книгу, изданную под заглавием: «Моя жизнь во Христе». Книга эта представляет собою подлинное духовное сокровище и может быть поставлена наравне с вдохновенными творениями древних великих отцов Церкви и подвижников христианского благочестия. В полном собрании сочинений о. Иоанна издания 1893 г. «Моя жизнь во Христе» занимает 3 тома в 1000 с лишком страниц. Это – совершенно своеобразный дневник, в котором мы находим необыкновенно поучительное для каждого читателя отражение духовной жизни автора. Книга эта на вечные времена останется ярким свидетельством того, как жил наш великий праведник и как должно жить всем тем, кто хотят не только называться, но и в действительности быть христианами.

Замечательным памятником святой личности о. Иоанна и неисчерпаемым материалом для назидания являются также три тома его проповедей, содержащие общим счетом до 1800 страниц. Впоследствии накопилось еще очень много отдельных сочинений о. Иоанна, издававшихся отдельными книжками в огромном количестве. Все эти слова и поучения о. Иоанна – подлинное веяние Св. Духа, раскрывающее нам неисследимые глубины Премудрости Божией. В них поражает дивное своеобразие во всем: в изложении, в мысли, в чувстве. Каждое слово – от сердца, полно веры и огня, в мыслях – изумительная глубина и мудрость, во всем поразительная простота и ясность. Нет ни одного лишнего слова, нет «красивых фраз». Их нельзя только «прочитать» – их надо всегда перечитывать, и всегда найдешь в них что-то новое, живое, святое.

«Моя жизнь во Христе» уже вскоре после своего выхода в свет настолько привлекла к себе всеобщее внимание, что была переведена на несколько иностранных языков, а у англиканских священников сделалась даже любимейшей настольной книгой.

Основная мысль всех письменных творений о. Иоанна – необходимость истинной горячей веры в Бога и жизни по вере, в непрестанной борьбе со страстьми и похотьми, преданность вере и церкви православной как единой спасающей.

К тяжелому подвигу служения людям в последние годы жизни о. Иоанна присоединился мучительный личный недуг – болезнь, которую он кротко и терпеливо переносил, никому никогда не жалуясь. Решительно отверг он предписания знаменитых врачей, пользовавших его, – поддерживать свои силы скоромной пищей. Вот его слова: «Благодарю Господа моего за ниспосланные мне страдания для предочищения моей грешной души. Оживляет – Святое Причастие». И он приобщался попрежнему каждый день.

10 декабря 1908 года, собрав остаток своих сил, о. Иоанн в последний раз сам совершил Божественную литургию в кронштадтском Андреевском соборе. А в 7 час. 40 мин. утра 20 декабря 1908 года великий наш праведник мирно отошел ко Господу, заранее предсказав день своей кончины.

В погребении о. Иоанна участвовали и присутствовали десятки тысяч людей, а у гробницы его и тогда и в последующее время совершалось немало чудес. Необычайные то были похороны! На всем пространстве от Кронштадта до Ораниенбаума и от Балтийского вокзала в Петербурге до Иоанновского монастыря на Карповке стояли огромные толпы плачущего народа. Такого количества людей не было до того времени ни на одних похоронах – это был случай в России совершенно беспримерный. Похоронное шествие сопровождалось войсками со знаменами, военные исполняли «Коль славен», по всей дороге через весь город стояли войска шпалерами. Чин отпевания совершал С.-Петербургский митрополит Антоний во главе сонма епископов и многочисленного духовенства. Лобызавшие руку покойного свидетельствуют, что рука оставалась не холодной, не окоченевшей. Заупокойные службы сопровождались общими рыданиями людей, чувствовавших себя осиротевшими. Слышались возгласы: «Закатилось наше солнышко! На кого покинул нас, отец родной? Кто придет теперь на помощь нам, сирым, немощным?» Но в отпевании не было ничего скорбного: оно напоминало собою скорее светлую пасхальную заутреню, и чем дальше шла служба, тем это праздничное настроение у молящихся все росло и увеличивалось. Чувствовалось, что из гроба исходит какая-то благодатная сила и наполняет сердца присутствующих какою-то неземною радостью. Для всех ясно было, что во гробе лежит святой, праведник, и дух его незримо носится в храме, объемля своею любовью и ласкою всех собравшихся отдать ему последний долг.

Похоронили о. Иоанна в церкви-усыпальнице, специально устроенной для него в подвальном этаже сооруженного им монастыря на Карповке. Вся церковка эта замечательно красиво облицована белым мрамором; иконостас и гробница – тоже из белого мрамора. На гробнице (с правой стороны храма) лежит Св. Евангелие и резная митра, под которой горит неугасаемый розовый светильник. Множество дорогих художественно исполненных лампад постоянно теплятся над гробницей. Море света от тысяч свечей, возжигаемых богомольцами, заливает этот дивный сияющий храм.

Ныне великое дело церковного прославления нашего дивного праведника, милостью Божией, совершилось. О, если бы это радостное событие воскресило в сердцах всех православных людей важнейший завет приснопамятного о. Иоанна и побудило их со всей решительностью последовать ему: «Нам необходимо всеобщее, нравственное очищение, всенародное, глубокое покаяние, перемена нравов языческих на христианские: очистимся, омоемся слезами покаяния, примиримся с Богом – и Он примирится с нами!»

На Поместном Соборе Русской Православной Церкви 7-8 июня 1990 года св. прав. Иоанн Кронштадтский был канонизован и установлено совершать его память 20 декабря / 2 января – в день блаженной кончины святого праведника.

Архив рубрики: Праздники

Різдвяне послання Предстоятеля Української Православної Церкви

Різдвяне послання Предстоятеля архіпастирям, пастирям, чернецтву і всім вірним чадам Української Православної Церкви

Христос рождається, славте!

Сердечно поздоровляю всіх Вас: боголюбиві архіпастирі і пастирі, благочестиві іноки та інокині, дорогі брати і сестри, — з великим мироспасительним празником Різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Іісуса Христа.

Сьогодні Свята Православна Церква молитовно згадує і прославляє велику благочестя Тайну — явлення Бога во плоті (1 Тим. 3, 16). Тайна пришестя у світ Месії Христа бере початок з Раю, від тієї трагічної події, коли наші прародичі Адам і Єва переступили заповідь Божественної любові. Не бажаючи розкаятись, Адам і Єва відступили від Бога, а через своє самовиправдання вони стали ще й богопротивниками. Щоб не порушувати свободу прародичів і не заставляти їх жити з Тим, проти Кого вони повстали, Господь вивів їх з Раю в скорботний і спустошений світ, де вони зрозуміли свою особисту душевну спустошеність. Вони зрозуміли, але було вже пізно: до реставрації своєї внутрішньої спустошеності їм треба було випити чашу скорбот до кінця. І вони з благодарністю і покаянням пили свою чашу. Адам усе життя підводив очі в сторону Раю, плакав і говорив слова: «Раю мій, Раю, мій найсолодший Раю!» Адам і його потомки плакали, скорбіли і терпеливо чекали того благословенного дня, коли, по Божому слову, Сім’я Жінки зітре голову змія (Бут. 3, 15), диявола, коли на землю прийде Ізбавитель і возставить, реставрує спустошеність людських душ. І цей час настав. У світ прийшов Син Божий.

Святе Євангеліє про Різдво Христове сповіщає так. Під час царювання римського імператора Августа, який володів на той час і Іудеєю, вийшло повеління зробити перепис по всій землі (Лк. 2, 1). Матір Божа, Яка носила у Своєму чреві Спасителя, восхотівшого взяти від Неї людську природу, разом з Її земним ангелом-хоронителем — Іосифом Обручником — прийшла із Назарета в Вифлеєм, щоб тут, у місті Давида, їм, як потомкам Давида, пройти перепис. І оскільки в цей час для перепису в Вифлеєм прийшли всі потомки Давида, то в готелях були зайняті всі місця. А Пресвятій Діві прийшов час родити. Тоді вони пішли за місто, в печеру, де в негоду ховалися пастухи, і там, в убогій печері, Матір Божа народила Спасителя світу, Божого Сина, Який восхотів стати Сином Людським. Пречиста Діва Марія сповила Богомладенця і положила Його в яслах, до яких були прив’язані, по пророцтву Ісайї, віл і осел (Іс. 1, 3): осел, що ніс Пресвяту Діву із Назарета в Вифлеєм, і віл, якого праведний Іосиф Обручник взяв для того, щоб його продати, коли будуть потрібні кошти для життя.

В той час на полі, недалеко від благословенної печери, пастушки стерегли стада. Їм з’явився Ангел Божий, і слава Господня осяяла їх. Пастушків охопив страх, але Ангел Божий заспокоїв їх і сказав: «Не бійтеся, я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, тому що нині народився… в місті Давидовому Спаситель, Який є Христос Господь; і ось вам знак: ви знайдете Младенця в пеленах, лежачого в яслах» (Лк. 2, 9–12). І раптом з Ангелом з’явилося багаточисельне воїнство Небесне, яке славило Бога і співало дивну пісню: «Слава в вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління» (Лк. 2, 14). Коли святі Ангели відійшли на Небо, пастушки сказали один одному: «Підемо в Вифлеєм і побачимо, що там сталося, про що нам сповістив Господь» (Лк. 2, 15). Пастушки перші із земнородних прийшли в Вифлеємську печеру, знайшли там Богомладенця, сповитого і лежачого в яслах, і розповіли Пресвятій Діві Марії та Іосифу Обручнику про те, що сповістив їм Ангел про Святого Младенця (Лк. 2, 15–17).

Після цього до Богомладенця Христа прийшли з поклоном три східні царі: один із Персії, один із Аравії і один із Ефіопії. Вони побачили чудесну зірку на Небі і зрозуміли, що у світ прийшов Ізбавитель, Якого очікували всі земні племена. Царі-волхви прийшли на поклоніння Богомладенцю Христу в самий день Різдва. Вони принесли з собою дари: золото, ладан і смирну. Золото як Царю, ладан як Первосвященнику, а смирну як символ того, що Первосвященник Христос Сам Себе принесе в жертву за спасіння людства. Віддавши дари і поклоніння Богомладенцю Христу, волхви повернулись у свою землю, а Ірод лукавий почав шукати Богомладенця, щоб убити Його. Нещасний Ірод не знав, що Христос, Який народився в Вифлеємі, народився не для того, щоб бути царем Іудейським. Христос є Цар усієї землі і Неба, і Він не прагне влади над людьми, як цього прагнуть земні царі. Він хоче обняти всіх людей і зігріти їх Своєю Божественною любов’ю. Христос Спаситель прийшов на землю не для того, щоб зробити нас рабами, а для того, щоб звільнити нас від рабства. Христос Спаситель взяв на Себе наші гріхи, які порабощали нас, знищив їх на Хресті та зробив нас вільними в повному і дійсному змісті цього слова. Христос Спаситель не тільки звільнив нас від рабства гріха, Він також навчив нас, як ми повинні жити, щоб зберігати свою духовну свободу: що ми повинні робити, а що ми не повинні робити. Все це вчення Спасителя записано у святій Книзі, яка називається Євангеліє.

Кожного разу, коли ми святкуємо Різдво Христове, ми з любов’ю згадуємо історію цієї славної події. Історія Христового Різдва на зовнішній погляд — проста і скромна, але в простоті і скромності Господь відкриває нам Свою мудрість, велич і силу. Богомладенець Христос ще лежить у яслах, а вже хвилюються земні царі. Східні царі, движимі любов’ю до Істини, приходять з дарами і поклоняються Богомладенцю. Лукавий цар Ірод охоплений страхом, але замість того щоб прийти і розумно поклонитись Богомладенцю і через це укріпити себе і своє царство, впадає в божевілля і шукає вбити Його. Римський імператор Август, перед яким тремтів увесь світ, також послужив таїнству Боговоплощення: він зробив перепис населення, не підозрюючи, що головним у цьому було не те, щоб перерахувати своїх підлеглих, а те, щоб привести Божу Матір у Вифлеєм, щоб виповнилося пророцтво, яке провіщало, що Христос Месія народиться в Вифлеємі. Явлення Ангелів у Різдвяну ніч, їхні слова і піснеспіви свідчать про велич Таїнства Христового Різдва, яке схвилювало не тільки землю, але й Небо.

У ці святі дні, молитовно згадуючи і прославляючи Тайну Різдва нашого Спасителя і Бога, ми приєднуємось до всесвітнього торжества і разом з усіма православними християнами поклоняємось нашому Спасителю і смиренно дякуємо Йому за любов до нас, грішних людей. Ми смиренно молимось, щоб Син Божий, Який «заради нас, людей, і заради нашого спасіння зійшов з Неба і воплотився від Духа Святого і Марії Діви» (Символ віри), зійшов до наших немочей, простив нам наші гріхи, наше затьмарення, через яке ми сьогодні схвалюємо і приймаємо протиприродні закони, якими ми нищимо самі себе. Ми молимось, щоб Господь просвітив нашу духовну сліпоту, щоб ми бачили і любили не свою правду, а правду Божу, яка є досконалою, вічною і єдиною корисною для нас. Ми молимось, щоб Господь укріпив нас і дав нам сили достойно перенести ті випробування і хвороби, які сьогодні потрясають увесь світ і причиною яких, на жаль, є наші вселюдські гріхи. В цей світлий день, коли ми згадуємо пришестя у світ Бога, по слову свт. Григорія Богослова, возвеселімось із трепетом і радістю: з трепетом — по причині наших гріхів, а з радістю — по причині надії (Свт. Григорій Богослов. Том I. Слово 38. Стор. 522. СПб, 1912 р.), надії на Божу милість, силу і чоловіколюбіє. Ще раз сердечно вітаю всіх Вас, дорогі брати і сестри, з празником Різдва Христового. Бажаю всім здоров’я, спасіння і Божого благословіння. Нехай мир і Боже благовоління, оспівані Ангелами в Різдвяну ніч, наповнюють наші серця, наші сім’ї, нашу Українську державу і увесь світ. Амінь.

З Різдвом Христовим!

Смиренний

† Онуфрій

Митрополит Київський і всієї України

Різдво Христове,

2020/2021 рр., м. Київ

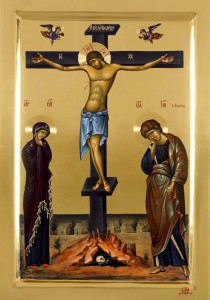

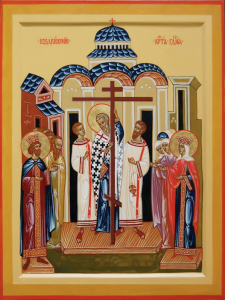

Воздви́жение Честно́го и Животворящего Креста Господня.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Мы сегодня поклоняемся с трепетом и благодарностью кресту Господню. Как две тысячи лет тому назад, Крест Господень остается для одних соблазном, для других — безумием, но для нас, верующих и спасаемых Крестом Господним, он является силой, он является славой Господней.

Трепетен Крест Господень: это орудие жестокой, мучительной смерти. Самый ужас, который нас охватывает, когда мы взираем на орудие ее, должен нас научить мере любви Господней. Так возлюбил Господь мир, что Он Сына Своего Единородного отдал, для того чтобы спасти мир. И этот мир, после воплощения Слова Божия, после жизни Христовой на земле, после того, как Он провозгласил Божественное учение в слышание всех народов, и после того, как проповедь любви Он подтвердил, доказал смертью без злобы, смертью, к которой не примешалось ни одно мгновение противления, мести, горечи, — после всего этого наш мир уже не прежний. Его судьба не проходит трагически страшно и мучительно перед Божиим судом, потому что Сам Бог вошел в эту судьбу мира, потому что эта судьба наша теперешняя связала вместе Бога и человека. И Крест нам говорит о том, как дорог человек Богу и как дорого стоит эта любовь. На любовь можно ответить только любовью, — ничем другим нельзя откупиться за любовь.

И вот перед нами стоит вопрос, вопрос совести пока, который в свое время станет вопросом, который Господь на Страшном суде нам поставит, когда Он встанет перед нами не только в славе Своей, но встанет перед нами изъязвленный за грехи наши. Ибо Судья, Который будет стоять перед нами, это Тот же Самый Господь, Который жизнь Свою отдал за каждого из нас. Что мы ответим? Неужели нам придется ответить Господу, что Его смерть была напрасна, что Крест Его не нужен, что когда мы увидели, как много нас любит Господь, у нас не хватило никакой ответной любви, и мы ответили Ему, что предпочитаем ходить во тьме, что предпочитаем руководиться страстями, похотьми нашими, что для нас дороже широкая дорога мира, чем узкий путь Господень?.. Пока мы живем на земле, мы можем себя обмануть, что есть еще время. Но это неправда, — времени страшно мало. Жизнь наша может оборваться в одно мгновение, и тогда начнется наше стояние перед судом Господним, тогда будет поздно. А теперь время есть: время есть, только если мы каждое мгновение нашей жизни превратим в любовь; только тогда, если мы каждое мгновение жизни превратим в любовь к Богу и любовь к каждому человеку, нравится он нам или нет, близок он нам или нет, — только тогда наша душа успеет созреть к встрече Господней.

Всмотримся в Крест. Если близкий нам человек умер бы за нас и из-за нас, разве наша душа не была бы до самых глубин потрясена? Разве мы не изменились бы? И вот: Господь умер — неужели останемся мы безучастны? Поклонимся Кресту, но поклонимся не только на мгновение: поклонимся, склонимся под этот Крест, возьмем, по мере наших сил, этот Крест на свои плечи, и пойдем за Христом, Который нам дал пример, как Он Сам говорит, чтобы мы за Ним последовали. И тогда мы соединимся с Ним в любви, тогда мы оживем страшным Крестом Господним, и тогда Он не будет стоять перед нами, осуждая нас, но спасая и вводя в бесконечную, торжествующую, победную радость вечной жизни. Аминь.

(Митрополит Антоний Сурожский)

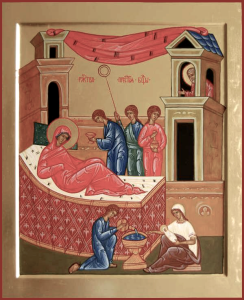

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Всякий праздник Матери Божией — это чистая радость. Это радость не только о любви Божией к нам, но радость и о том, что земля — наша простая, родная, обычная земля — может так ответить на любовь Господню. В этом для нас радость особенная.

Когда мы от Бога получаем милость — ликует наше сердце; но иногда делается тоскливо: чем, чем мне воздать любовью за любовь, где найти ту святость, ту ласку, ту способность отзываться всем естеством на милость Божию? И тогда, хотя мы знаем, что каждый из нас слаб и немощен в любви, мы можем подумать о Матери Божией. Она за всех нас ответила совершенной верой, никогда не колеблющейся надеждой и любовью такой широкой, что Она сумела обнять этой любовью и небо и землю, открыться любовью так, что воплотился Сын Божий, и так открыться любовью к людям, что все, самые грешные, могут к Ней прийти и получить милость. Это — ответ всей земли, это ответ всей вселенной на любовь Господню.

И вот, будем радоваться и унесем радость сегодня из этого храма — не только на одно мгновение: будем её хранить изо дня в день, будем изумляться этой радости, будем ликовать этой радостью и станем эту радость давать людям, чтоб всякое сердце возликовало и утешилось и просветилось этой радостью о том, что земля может вместить небо, что человек может ответить Богу так, что Бог стал бы человеком.

И теперь, из века в век, пока мир стоит, Бог среди нас, Христос Тот же Самый среди нас, изо дня в день. И когда будет проявлена, открыта слава земли и неба, Господь Иисус Христос, истинный Бог, но и истинный человек, будет среди нас пребывать Божией Матерью, Которая дала Ему плоть Свою любовью, верой, святостью, благоговением.

Будем хранить, беречь, растить эту радость и ею жить во дни скорби, во дни тёмные, во дни, когда нам кажется, что ни на что мы не способны, что ничем не может земля ответить на любовь Божию. Ответила земля, и стоит этот Ответ вовек с воздетыми руками, молясь о нас всех, о добрых и о злых, никогда не стоя поперёк пути спасения, всем прощая — а Она имеет, что простить: ведь люди Сына Ее убили — и к Ней мы прибегаем. Потому что если Она простит, то никто нас не осудит.

С какой верой приходим мы к Божией Матери, как глубока она должна быть, чтобы каждый из нас, который своими грехами и своим недостоинством участвует в смерти Господней, мог бы сказать: Матерь, я погубил Сына Твоего, но Ты прости. И заступается за нас, и милует, и спасает, и вырастает во весь рост любви Господней.

Слава Богу за это, слава Матери Господней за эту Ее любовь. Аминь.

(Митрополит Антоний Сурожский)

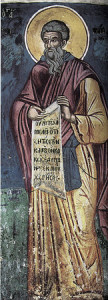

Преподобный Сисой Великий

Преподобный Сисой Великий († 429) был монахом-отшельником, подвизался в Египетской пустыне в пещере, освященной молитвенными трудами его предшественника — преподобного Антония Великого (память 17 января). За шестьдесят лет пустынного подвига преподобный Сисой достиг высокой духовной чистоты и воспринял дар чудотворения, так что однажды даже своей молитвой вернул к жизни умершего отрока.

Чрезвычайно строгий к себе, преподобный Сисой был очень милостив и сострадателен к ближним и всех принимал с любовью. Тех, кто посещал его, преподобный всегда прежде всего учил смирению. На вопрос одного пустынника, как он мог достичь непрестанного памятования о Боге, преподобный заметил: «Это еще немного, сын мой, важнее того — считать себя ниже всех, потому что такое уничижение способствует приобретению смирения». Спрошенный монахами, достаточно ли одного года для покаяния впадшему в грех брату, — преподобный Сисой сказал: «Я верую в милосердие Человеколюбца Бога, и если человек покается всей душой, то Бог примет его покаяние в течение трех дней».

Когда преподобный Сисой лежал на смертном одре, окружавшие старца ученики увидели, что лицо его просияло. Они спросили умирающего, что он видит. Авва Сисой ответил, что он зрит святых пророков и апостолов. Ученики спросили, с кем Преподобный беседует? Он сказал, что пришли Ангелы за его душой, а он просит их дать ему еще хоть краткое время на покаяние. «Тебе, отче, нет нужды в покаянии», — возразили ученики. Но преподобный Сисой, по своему великому смирению, ответил: «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». После этих слов лицо святого аввы просияло так, что братия не дерзали на него смотреть. Преподобный успел сказать им, что видит Самого Господа, и святая душа его отошла в Царство Небесное.

Голосеевский монастырь открывается с 16-го мая

Свято-Покровский Голосеевский монастырь сняли с карантина

Дорогие братья и сестры,

Христос воскрес!

Сердечно благодарим за усиленную молитву о нашем монастыре, что вы скорбели вместе с нами в такое трудное для нас с вами время.

Благодарим мера города об объявлении о закрытии на карантин монастырь на определенный период и о снятии с карантина. Благодарим охрану и всех, кто посодействовал в этом вопросе на период закрытия монастыря на карантин.

Особенную благодарность выражаем всем врачам, которые в очень сложный период были с нами. Помогали и поддерживали всех нас.

Благодарим людей, которые не остались в стороне, а всячески помогали. А особенно благодарим человека, который помог и обеспечил всю медицинскую помощь и лечение.

Сердечно благодарим за все и просим Милосердного Бога, чтобы берег нашу страну и людей в этот тяжелый период нашей с вами жизни.

В монастыре проживает братия с послушниками, некоторые сотрудники и беженцы.

Слава Богу, что Господь умудрил наместника монастыря закрыть монастырь на карантин вовремя. С 17.04.2020 владыка благословил закрыть монастырь. К сожалению, не смогли избежать болезни, но смогли избежать широкому распространению этой болезни внутри монастыря.

На сегодняшний день, по милости Божией и заботе добрых людей, на территории обители все спокойно и все здоровы по заключению врачей и подтверждению тестов.

Слава Богу за все!

Дорогие братья и сестры, просим простить нас за то, что не смотря, что вышестоящие органы сняли карантин с монастыря, но по благословению Епископа Исаакия монастырь на неопределенное время будет закрыт!

Напомним вам, что переселенцы и беженцы живут на территории монастыря. И, как вы понимаете, большинство из этих людей — это люди преклонного возраста. Ради их жизни и здоровья мы должны придерживаться рекомендации врачей.

Всех прихожан и неравнодушных людей просим о усиленной молитве, финансовой помощи и поддержке.

Записки с именами и финансовую помощь вы можете присылать к нам на сайт и по расчетному счету Р/с № UA803003460000026008017354901 в ПАТ «Альфа-Банк”, г. Киева, МФО 300346. ЕГРПОУ — 24733894

Благодарим Вас за молитвы и понимание.

Свято-Покровский Голосеевский монастырь закрывается на профилактику.

Братья и сестры!

В связи со сложившимися обстоятельствами на территории Украины – и сложной ситуацией в Киеве, из-за распространения COVID-19; дабы избежать даже малейшего риска, для братии и прихожан.

Было принято решение на упреждение, полностью закрыть нашу обитель от посещений.

Все богослужения будут проводится в закрытом режиме, без допуска прихожан и паломников.

О дальнейшей информации будет сообщено дополнительно.

Слово в Великую Пятницу.

Как трудно связать то, что совершается теперь, и то, что было когда-то: эту славу выноса Плащаницы и тот ужас, человеческий ужас, охвативший всю тварь: погребение Христа в ту единственную, великую неповторимую Пятницу.

Сейчас смерть Христова говорит нам о Воскресении, сейчас мы стоим с возжженными пасхальными свечами, сейчас самый Крест сияет победой и озаряет нас надеждой – но тогда было не так. Тогда на жестком, грубом деревянном кресте, после многочасового страдания, умер плотью воплотившийся Сын Божий, умер плотью Сын Девы, Кого Она любила, как никого на свете – Сына Благовещения, Сына, Который был пришедший Спаситель мира.

Тогда, с того креста, ученики, которые до того были тайными, а теперь, перед лицом случившегося, открылись без страха, Иосиф и Никодим сняли тело. Было слишком поздно для похорон: тело отнесли в ближнюю пещеру в Гефсиманском саду, положили на плиту, как полагалось тогда, обвив плащаницей, закрыв лицо платом, и вход в пещеру заградили камнем – и это было как будто все.

Но вокруг этой смерти было тьмы и ужаса больше, чем мы себе можем представить. Поколебалась земля, померкло солнце, потряслось все творение от смерти Создателя. А для учеников, для женщин, которые не побоялись стоять поодаль во время распятия и умирания Спасителя, для Богородицы этот день был мрачней и страшней самой смерти.

Когда мы сейчас думаем о Великой Пятнице, мы знаем, что грядет Суббота, когда Бог почил от трудов Своих, – Суббота победы! И мы знаем, что в светозарную ночь от Субботы на Воскресный день мы будем петь Воскресение Христово и ликовать об окончательной Его победе.

Но тогда пятница была последним днем. За этим днем не видно ничего, следующий день должен был быть таким, каким был предыдущий, и поэтому тьма и мрак и ужас этой Пятницы никогда никем не будут изведаны, никогда никем не будут постигнуты такими, какими они были для Девы Богородицы и для учеников Христовых.

Мы сейчас молитвенно будем слушать Плач Пресвятой Богородицы, плач Матери над телом жестокой смертью погибшего Сына. Станем слушать его. Тысячи, тысячи матерей могут узнать этот плач – и, я думаю, Ее плач страшнее всякого плача, потому что с Воскресения Христова мы знаем, что грядет победа всеобщего Воскресения, что ни един мертвый во гробе. А тогда Она хоронила не только Сына Своего, но всякую надежду на победу Божию, всякую надежду на вечную жизнь. Начиналось дление бесконечных дней, которые никогда уже больше, как тогда казалось, не могут ожить.

Вот перед чем мы стоим в образе Божией Матери, в образе учеников Христовых. Вот что значит смерть Христова. В остающееся короткое время вникнем душой в эту смерть, потому что весь этот ужас зиждется на одном: НА ГРЕХЕ, и каждый из нас, согрешающих, ответственен за эту страшную Великую Пятницу; каждый ответственен и ответит; она случилась только потому, что человек потерял любовь, оторвался от Бога. И каждый из нас, согрешающий против закона любви, ответственен за этот ужас смерти Богочеловека, сиротства Богородицы, за ужас учеников.

Поэтому, прикладываясь к священной Плащанице, будем это делать с трепетом. Он умер для тебя одного: пусть каждый это понимает! – и будем слушать этот Плач, плач всея земли, плач надежды надорванной, и благодарить Бога за спасение, которое нам дается так легко и мимо которого мы так безразлично проходим, тогда как оно далось такой страшной ценой и Богу, и Матери Божией, и ученикам. Аминь.

У ПЛАЩАНИЦЫ

Мы, люди, всю нашу надежду после Бога возложили на заступление Богородицы. Мы эти слова повторяем часто, они нам стали привычны. А вместе с этим, перед лицом того, что совершалось вчера и сегодня, эти слова непостижимо страшны. Они должны являть или удивительную веру в Богородицу, или являют на самом деле, что мы не глубоко пережили в течение своей жизни этот призыв к помощи Божией Матери.

Перед нами гроб Господень. В этом гробе человеческой плотью предлежит нам многострадальный, истерзанный, измученный Сын Девы. Он умер; умер не только потому, что когда-то какие-то люди, исполненные злобы, Его погубили. Он умер из-за каждого из нас, ради каждого из нас. Каждый из нас несет на себе долю ответственности за то, что случилось, за то, что Бог, не терпя отпадения, сиротства, страдания человека, стал тоже Человеком, вошел в область смерти и страдания, за то, что Он не нашел той любви, той веры, того отклика, который спас бы мир и сделал невозможной и ненужной ту трагедию, которую мы называем Страстными днями, и смерть Христову на Голгофе.

Скажете: Разве мы за это ответственны – мы же тогда не жили? Да! Не жили! А если бы теперь на нашей земле явился Господь – неужели кто-нибудь из нас может подумать, что он оказался бы лучше тех, которые тогда Его не узнали. Его не полюбили, Его отвергли и, чтобы спасти себя от осуждения совести, от ужаса Его учения, вывели Его из человеческого стана и погубили крестной смертью? Нам часто кажется, что те люди, которые тогда это совершили, были такими страшными; а если мы вглядимся в их образ – что мы видим?

Мы видим, что они были действительно страшны, но нашей же посредственностью, нашим измельчанием. Они такие же, как мы: их жизнь слишком узкая для того, чтобы в нее вселился Бог; жизнь их слишком мала и ничтожна для того, чтобы та любовь, о которой говорит Господь, могла найти в ней простор и творческую силу. Надо было или этой жизни разорваться по швам, вырасти в меру человеческого призвания, или Богу быть исключенным окончательно из этой жизни. И эти люди, подобно нам, это сделали.

Я говорю “подобно нам”, потому что сколько раз в течение нашей жизни мы поступаем, как тот или другой из тех, которые участвовали в распятии Христа. Посмотрите на Пилата: чем он отличается от тех служителей государства, Церкви, общественности, которые больше всего боятся человеческого суда, беспорядка и ответственности и которые для того, чтобы себя застраховать, готовы погубить человека – часто в малом, а порой и в очень большом? Как часто, из боязни стать во весь рост нашей ответственности, мы даем на человека лечь подозрению в том, что он преступник, что он – лжец, обманщик, безнравственный и т.д. Ничего большего Пилат не сделал; он старался сохранить свое место, он старался не подпасть под осуждение своих начальников, старался не быть ненавидимым своими подчиненными, избежать мятежа. И хотя и признал, что Иисус ни в чем не повинен, а отдал Его на погибель…

И вокруг него столько таких же людей; воины – им было все равно, кого распинать, они “не ответственны” были; это было их дело: исполнять приказание… А сколько раз с нами случается то же ? Получаем мы распоряжение, которое имеет нравственноеизмерение, распоряжение, ответственность за которое будет перед Богом, и отвечаем: Ответственность не на нас… Пилат вымыл руки и сказал иудеям, что они будут отвечать. А воины просто исполнили приказание и погубили человека, даже не задавая себе вопроса о том, кто Он: просто осужденный…

Но не только погубили, не только исполнили свой кажущийся долг. Пилат отдал им Иисуса на поругание; сколько раз – сколько раз! – каждый из нас мог подметить в себе злорадство, готовность надругаться над человеком, посмеяться его горю, прибавить к его горю лишний удар, лишнюю пощечину, лишнее унижение! А когда это с нами случалось и вдруг наш взор встречал взор человека, которого мы унизили, когда он уже был бит и осужден, тогда и мы, и не раз, наверное, по-своему, конечно, делали то, что сделали воины, что сделали слуги Каиафы: они завязали глаза Страдальцу и били Его. А мы? Как часто, как часто нашей жизнью, нашими поступками мы будто закрываем глаза Богу, чтобы ударить спокойно и безнаказанно – человека или Самого Христа – в лицо!

А отдал Христа на распятие кто? Особенные ли злодеи? Нет – люди, которые боялись за политическую независимость своей страны, люди, которые не хотели рисковать ничем, для которых земное строительство оказалось важней совести, правды, всего – только бы не поколебалось шаткое равновесие их рабского благополучия. А кто из нас этого не знает по своей жизни?

Можно было бы всех так перебрать, но разве не видно из этого, что люди, которые убили Христа, – такие же, как и мы? Что они были движимы теми же страхами, вожделениями, той же малостью, которой мы порабощены? И вот мы стоим перед этим гробом, сознавая – я сознаю! и как бы хотел, чтобы каждый из нас сознавал, – блаженны мы, что не были подвергнуты этому страшному испытанию встречи тогда со Христом – тогда, когда можно было ошибиться и возненавидеть Его, и стать в толпу кричащих: Распни, распни Его!..

Мать стояла у Креста; Ее Сын, преданный, поруганный, изверженный, избитый, истерзанный, измученный, умирал на Кресте. И Она с Ним со-умирала… Многие, верно, глядели на Христа, многие, верно, постыдились и испугались и не посмотрели в лицо Матери. И вот к Ней мы обращаемся, говоря: Мать, я повинен – пусть среди других – в смерти Твоего Сына; я повинен – Ты заступись. Ты спаси Твоей молитвой, Твоей защитой, потому что если Ты простишь – никто нас не осудит и не погубит… Но если Ты не простишь, то Твое слово будет сильнее всякого слова в нашу защиту…

Вот с какой верой мы теперь стоим, с каким ужасом в душе должны бы мы стоять перед лицом Матери, Которую мы убийством обездолили.,. Встаньте перед Ее лицом, встаньте и посмотрите в очи Девы Богородицы!.. Послушайте, когда будете подходить к Плащанице, Плач Богородицы, который будет читаться. Это не просто причитание, это горе – горе Матери, у Которой мы просим защиты, потому что мы убили Ее Сына, отвергли, изо дня в день отвергаем даже теперь, когда знаем, Кто Он: все знаем, и все равно отвергаем…

Вот, встанем перед судом нашей совести, пробужденной Ее горем, и принесем покаянное, сокрушенное сердце, принесем Христу молитву о том, чтобы Он дал нам силу очнуться, опомниться, ожить, стать людьми, сделать нашу жизнь глубокой, широкой, способной вместить любовь и присутствие Господне. И с этой любовью выйдем в жизнь, чтобы творить жизнь, творить и создавать мир, глубокий и просторный, который был бы, как одежда на присутствии Господнем, который сиял бы всем светом, всей радостью рая. Это наше призвание, это мы должны осуществить, преломив себя, отдав себя, умерев, если нужно – и нужно! – потому что любить – это значит умереть себе, это значит уже не ценить себя, а ценить другого, будь то Бога, будь то человека, жить для другого, отложив заботу о себе. Умрем, сколько можем, станем умирать изо всех сил для того, чтобы жить любовью и жить для Бога и для других. Аминь!

СЛУЖБА ПОГРЕБЕНИЯ

В СТРАСТНУЮ ПЯТНИЦУ

Пророчество, которое мы сейчас слышали (Иезекииль, 37, 1–14), – образ всего видимого. Вся земля лежит перед нами, и вся она покрыта костьми мертвыми; из поколения в поколение легли эти кости в землю, из поколения в поколение как будто торжествует смерть.

И вот еще одно погребальное шествие совершено, и в эту землю легло бессмертное, нетленное, пречистое Тело Иисусово. И земля дрогнула, и все изменилось, до самых недр ее. Как зерно пшеничное, легло Тело Иисусово в эту землю, и, как огонь Божественный, сошла Его пречистая душа в глубины ада, и сотрясся ад. И теперь, когда мы предстоим перед Гробом, в глубинах той тайны отвержения, которую мы называем адом, совершилось последнее чудо: ад опустел, ада нет, потому что в самые его глубины вошел Господь, соединяя с Собой все. Как зерно горчичное, было положено Тело Его в землю, и как зерно постепенно исчезает, как зерно постепенно перестает быть отличимо от той земли, в которую оно вложено, но собирает в себя всю силу жизни и восстает уже не едино, не одинокое зерно, а сначала росток, а затем малый куст и дерево, так теперь Иисус, погрузившись в тайну смерти, извлекает из нее все, что способно жить, всякую живую человеческую душу, и приготовляет воскресение всякой человеческой плоти.

Кости мертвые, кости сухие перед нами, и уже трепетна земля, уже мир полон дыханием бурным Воскресения, уже воскрес Господь, уже восстала Матерь Божия, уже победа над смертью одержана, уже мы можем петь Воскресение перед лицом гроба, где лежит многострадальное Тело Иисусово. Христос победил смерть, и мы эту победу сейчас будем воспевать ликующе, ожидая момента, когда и до нас дойдет эта весть, когда загремит в этом храме победная песнь о Воскресении Христовом. Аминь.

(Митрополит Сурожский Антоний)

Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери.

Среди дней Страстной седмицы Великий четверг занимает особое место. В этот день Церковь вспоминает Тайную вечерю Господа Иисуса Христа с Его учениками – апостолами. На Тайной Вечери Спасителем было установлено главное Таинство нашей веры – Таинство Евхаристии, или Причащения, во время которого все верующие под видом хлеба и вина вкушают истинные Тело и Кровь Христовы.

Без причащения, учит Святая Церковь, нет истинной христианской жизни, так как в этом Таинстве происходит самое полное, предельно возможное на земле благодатное соединение человека с Богом.

Тайная вечеря была совершена Христом за день до празднования ветхозаветной Пасхи. Евреи совершали этот праздник в память о чудесном исходе из Египта, где они находились в рабстве в течение четырёхсот лет.

Как и многие другие события ветхозаветной истории, праздник иудейской Пасхи имел прообразовательное значение.

Он готовил людей к принятию истинной Пасхи, истинного спасения от рабства греху и смерти. Такое спасение должен был принести людям Сын Божий – Новозаветный Пасхальный Агнец, закланный за грехи мира. Так велико и глубоко было падение людей, что только Сам Бог, добровольно приняв на Себя падшую человеческую природу, мог спасти человека.

Господь преподает нам Себя в Таинстве Евхаристии, дабы каждый верующий в Него мог достичь главной и единственной цели своей жизни – приобщиться Божественной любви, приобщиться Самого Божества.

Тайная вечеря началась с омовения. Сын Божий, Творец мира совершает обряд, который традиционно совершали рабы: Он омывает апостолам ноги.

Ученики были поражены действиями их Божественного Учителя. Они молча принимали омовение. Только апостол Пётр, человек горячий, не мог сдержать овладевших им чувств.

«Господи! – воскликнул Пётр, – Тебе ли умывать мои ноги?» На это Христос ответил: «что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после… Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Своим примером Господь показал не только любовь к ученикам, но и научил их смирению – чтобы они не считали за унижение для себя служить ближнему.

И в наши дни в Великий Четверг за архиерейским богослужением порой совершается обряд омовения ног. По окончании Литургии при чтении Евангелия об омовении ног архиерей в память о смиренном поступке Христа омывает ноги священников.

По традиции в Русской Православной Церкви Её Предстоятель, Святейший Патриарх Московский и всея Руси, освящает в Великий Четверг миро – оливковое масло с примесью разных ароматов, – которое варится в первые дни Страстной седмицы. Освящённое миро рассылается по епархиям и приходам. Святое миро используется в Таинстве Миропомазания. Оно совершается над человеком один раз в жизни сразу после Таинства Крещения, через миропомазание новокрещённый обретает полноту даров благодати Святого Духа.

После омовения и прощальной беседы с учениками Христос преломил хлеб и, благословив его, подал апостолам со словами: «сие есть Тело Моё, которое за вас предаётся; сие творите в Моё воспоминание». Взяв чашу и благословив её, сказал: «пейте из неё все; Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов».

В скромной Сионской горнице происходит великое чудо: человек, некогда отвергший Бога, вновь приобщается к Богу – Источнику Вечной Жизни.

В четверг Страстной седмицы в храмах совершается Божественная литургия. В этот день каждый верующий, по примеру апостолов, стремится соединиться со Христом в Таинстве Причащения. За богослужением несколько раз произносится молитва «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими…» Эту молитву поёт хор, читает священник, повторяют все верующие. В ней христианин просит у Бога соделать его причастником Тайной вечери, ныне совершающейся в храме…

Присутствуя в Страстную седмицу на церковных богослужениях, представляющих нам все часы последних дней земной жизни Спасителя, мы станем свидетелями и величайшего события человеческой истории – Славного Христова Воскресения.