Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш Иисус Христос. Император Адриан (117 — 138) приказал засыпать землей Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме поставить капище языческой богини Венеры и статую Юпитера.

На это место собирались язычники и совершали идольские жертвоприношения. Однако через 300 лет Промыслом Божиим великие христианские святыни — Гроб Господень и Животворящий Крест были вновь обретены христианами и открыты для поклонения. Это произошло при равноапостольном императоре Константине Великом (память 21 мая), первом из римских императоров, прекратившем гонения на христиан.

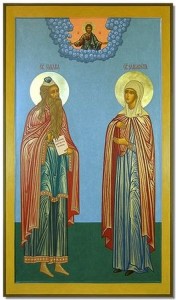

Святой равноапостольный Константин Великий (306 — 337) после победы в 312 году над Максентием, правителем Западной части Римской империи, и над Ликинием, правителем Восточной ее части, в 323 году сделался единодержавным правителем огромной Римской империи. В 313 году он издал так называемый Миланский эдикт, по которому была узаконена христианская религия и гонения на христиан в Западной половине империи прекратились. Правитель Ликиний, хотя и подписал в угоду Константину Миланский эдикт, однако фактически продолжал гонения на христиан. Только после его окончательного поражения и на Восточную часть империи распространился указ 313 года о веротерпимости. Равноапостольный император Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на небе Божие знамение — Крест с надписью «Сим победиши». Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, равноапостольный Константин направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену (память 21 мая), снабдив ее письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя святая царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение поручения.

Языческие капища и идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить. Разыскивая Животворящий Крест, она расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски оставались безуспешными. Наконец, ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно возложил кресты на покойника. Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест.

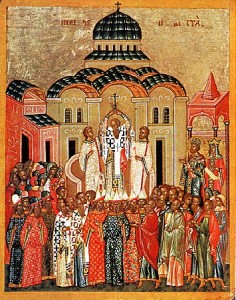

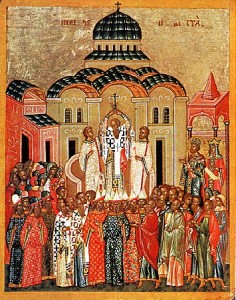

Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй», благоговейно поклонялся Честному Древу.

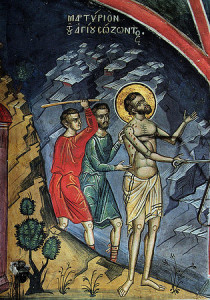

Это торжественное событие произошло в 326 году. При обретении Животворящего Креста совершилось и другое чудо: тяжело больная женщина, при осенении ее Святым Крестом, сразу исцелилась. Старец Иуда и другие иудеи уверовали во Христа и приняли святое Крещение. Иуда получил имя Кириак и впоследствии был рукоположен во епископа Иерусалимского. В царствование Юлиана Отступника (361 — 363) он принял мученическую смерть за Христа (память священномученика Кириака 28 октября).

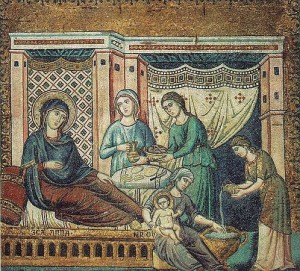

Святая царица Елена ознаменовала места, связанные с земной жизнью Спасителя, основанием более 80 храмов, воздвигнутых в Вифлееме — месте Рождества Христова, на горе Елеонской, откуда Господь вознесся на небо, в Гефсимании, где Спаситель молился перед Своими страданиями и где была погребена Божия Матерь после успения. В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около 10 лет.

Святая Елена не дожила до освящения храма; она скончалась в 327 году. Храм был освящен 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 сентября, установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.

В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом Господним, — его возвращение из Персии после 14-летнего плена обратно в Иерусалим. В царствование Византийского императора Фоки (602 — 610) персидский царь Хозрой II в войне против греков разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в плен Животворящий Крест Господень и Святого Патриарха Захарию (609 — 633).

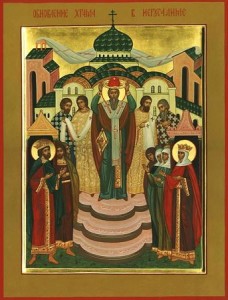

Крест пробыл в Персии 14 лет и лишь при императоре Ираклии (610 — 641), который с помощью Божией победил Хозроя и заключил мир с сыном последнего, Сироесом, христианам была возвращена их святыня — Крест Господень. С великим торжеством Животворящий Крест был принесен в Иерусалим. Император Ираклий в царском венце и порфире понес Крест Христов в храм Воскресения. Рядом с царем шел Патриарх Захария. У ворот, которыми восходили на Голгофу, император внезапно остановился и не мог двинуться дальше. Святой Патриарх объяснил царю, что ему преграждает путь Ангел Господень, ибо Тот, Кто нес на Голгофу Крест для искупления мира от грехов, совершил свой Крестный путь в уничиженном виде. Тогда Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую одежду и беспрепятственно внес Крест Христов в храм.

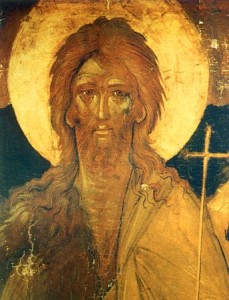

В слове на Воздвижение Креста святой Андрей Критский (память 4 июля) говорит: «Крест воздвигается, и все верные стекаются, Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество».