День памяти — 1 февраля.

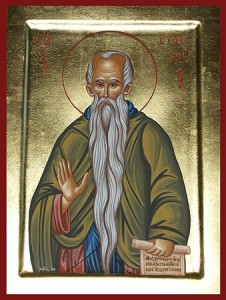

Преподобный Макарий Великий, Египетский, родился в селении Птинапор, в Нижнем Египте. По желанию родителей он вступил в брак, но скоро овдовел. Похоронив жену, Макарий сказал себе: «Внимай, Макарий, и имей заботу о своей душе, ибо и тебе предстоит оставить земную жизнь». Господь наградил угодника своего долгой жизнью, но память смертная с тех пор постоянно была с ним, понуждая к подвигам молитвы и покаяния. Он стал чаще посещать храм Божий и углубляться в Святое Писание, но не уходил от своих престарелых родителей, исполняя заповедь о почитании родителей. По кончине родителей преподобный Макарий («Макарий» — с греч. значит блаженный) роздал оставшееся имение на поминовение родителей и стал усердно молиться, чтобы Господь указал ему наставника на пути спасения. Господь послал ему такого руководителя в лице опытного старца-инока, жившего в пустыне, недалеко от селения. Старец принял юношу с любовью, наставил его в духовной науке бдения, поста и молитвы и научил рукоделию — плетению корзин. Построив отдельную келлию недалеко от своей, старец поместил в ней ученика.

Однажды в Птинапор прибыл местный епископ и, узнав о добродетельной жизни преподобного, поставил, против его воли, клириком местной церкви. Однако блаженный Макарий тяготился нарушением безмолвия, и потому он тайно ушел в другое место. Враг спасения начал упорную борьбу с подвижником, стараясь устрашить его, сотрясая келлию и внушая греховные помыслы. Блаженный Макарий отражал нападения беса, ограждаясь молитвой и крестным знамением. Злые люди воздвигли на святого брань, оклеветав в соблазнении девицы из ближнего селения. Его вытащили из келлии, били, издевались над ним. Преподобный Макарий нес искушение с великим смирением. Деньги, вырученные за свои корзины, он безропотно отсылал на прокормление девицы. Невинность блаженного Макария открылась, когда девица, промучившись много дней, никак не могла родить. Тогда она в муках исповедала, что оклеветала отшельника, и указала действительного виновника греха. Когда родители ее узнали правду, то были поражены и намеревались идти к блаженному с покаянием, но преподобный Макарий, избегая беспокойства от людей, ночью удалился от тех мест и переселился на Нитрийскую гору в Фаранской пустыне. Так злоба человеческая способствовала преуспеянию праведного. Прожив три года в пустыне, он пошел к святому Антонию Великому, отцу египетского монашества, о котором слышал, еще живя в миру, и горел желанием его видеть. Преподобный авва Антоний с любовью принял блаженного Макария, который сделался его преданным учеником и последователем. С ним преподобный Макарий жил долгое время, а затем, по совету святого аввы, удалился в Скитскую пустыню (в северо-западной части Египта) и там столь просиял своими подвигами, что его стали называть «юношей-старцем», так как, едва достигнув тридцатилетнего возраста, он проявил себя опытным, зрелым иноком.

Многие нападения демонов испытал на себе преподобный Макарий: однажды он нес из пустыни пальмовые ветви для плетения корзин, на пути встретил его диавол и хотел ударить святого серпом, но не мог исполнить этого и сказал: «Макарий, я терплю от тебя великую скорбь, потому что не могу победить тебя, у тебя есть оружие, которым ты отражаешь меня, это — твое смирение». Когда святому исполнилось 40 лет, он был посвящен в сан священника и поставлен настоятелем (аввой) иноков, живших в Скитской пустыне. В эти годы преподобный Макарий часто посещал Великого Антония, получая от него наставления в духовных беседах. Блаженный Макарий сподобился присутствовать при кончине святого аввы и получил в наследство его посох, вместе с которым принял сугубо духовную силу Великого Антония, подобно тому, как некогда пророк Елисей принял от пророка Илии сугубую благодать вместе с упавшей с неба милотью.

Много исцелений совершил преподобный Макарий, из разных мест к нему стекались люди за помощью, советом, испрашивая его святых молитв. Всё это нарушало уединение святого, поэтому он выкопал под своей келлией глубокую пещеру и удалялся туда для молитвы и Богомыслия. Преподобный Макарий достиг такого дерзновения в хождении пред Богом, что по его молитве Господь воскрешал умерших. Несмотря на такую высоту достигнутого Богоподобия, он продолжал сохранять необыкновенное смирение. Однажды святой авва застал в своей келлии вора, который нагружал его вещи на стоявшего у келлии осла. Не подав вида, что он хозяин этих вещей, преподобный стал молча помогать увязывать поклажу. Отпустив его с миром, блаженный сказал себе: «Мы ничего не внесли в этот мир, ясно, что ничего не можем и унести отсюда. Да будет благословен Господь во всем!».

Однажды преподобный Макарий шел по пустыне и, увидев лежавший на земле череп, спросил его: «Кто ты такой?» Череп отвечал: «Я был главным языческим жрецом. Когда ты, авва, молишься о находящихся в аде, мы получаем некоторое облегчение». Преподобный спросил: «Каковы эти мучения?» «Мы находимся в великом огне, — отвечал череп, — и не видим друг друга. Когда же ты молишься, мы начинаем немного видеть друг друга, и это служит нам некоторым утешением». Услышав такие слова, преподобный прослезился и спросил: «Есть ли мучения еще более жестокие?» Череп ответил: «Внизу, глубже нас, находятся те, которые познали Имя Божие, но отверглись Его и заповедей Его не соблюдали. Они терпят еще более тяжкие муки».

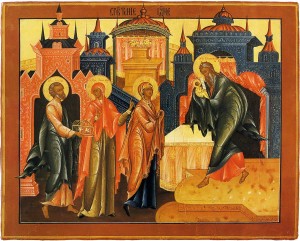

Однажды во время молитвы блаженный Макарий услышал голос: «Макарий, ты не достиг еще такого совершенства, как две женщины, живущие в городе». Смиренный подвижник, взяв свой посох, пошел в город, нашел дом, где жили женщины, и постучал. Женщины приняли его с радостью, а преподобный сказал: «Ради вас я пришел из дальней пустыни и хочу знать о ваших добрых делах, расскажите о них, ничего не скрывая». Женщины с удивлением ответили: «Мы живем со своими мужьями, у нас нет никаких добродетелей». Однако святой продолжал настаивать, и тогда женщины рассказали ему: «Мы вышли замуж за родных братьев. За всё время совместной жизни мы не сказали друг другу ни одного злого или обидного слова и никогда не ссорились между собой. Мы просили своих мужей отпустить нас в женский монастырь, но они не соглашаются, и мы дали обет не произносить ни одного мирского слова до смерти». Святой подвижник прославил Бога и сказал: «Поистине Господь не ищет девы или замужней, ни инока, ни мирянина, но ценит свободное намерение человека и на добровольное его произволение посылает благодать Святого Духа, которая действует и управляет жизнью каждого человека, стремящегося спастись».

В годы царствования императора Валента — арианина (364 — 378) преподобный Макарий Великий вместе с преподобным Макарием Александрийским подвергся преследованию со стороны арианского епископа Луки. Обоих старцев схватили и, посадив на корабль, отвезли на пустынный остров, где жили язычники. Там. по молитвам святых, получила исцеление дочь жреца, после чего сам жрец и все жители острова приняли святое Крещение. Узнав о случившемся, арианский епископ устыдился и разрешил старцам возвратиться в свои пустыни.

Кротость и смирение преподобного преображали души человеческие. «Худое слово, — говорил авва Макарий, — и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми». На вопрос иноков, как надлежит молиться, преподобный отвечал: «Для молитвы не требуется много слов, надобно только говорить: «Господи, как Ты желаешь и как Сам знаешь, помилуй меня». Если же враг нападает на тебя, то нужно только произносить: «Господи, помилуй!» Господь знает, что нам полезно, и сотворит нам милость». Когда братия спросила: «Каким образом можно сделаться иноком?», преподобный ответил: «Простите меня, я плохой инок, но видел иноков, спасавшихся в глубине пустыни. Я спросил их, как я могу сделаться иноком. Они ответили: «Если человек не откажется от всего, что находится в мире, не может быть иноком». На это я отвечал: «Я немощен и не могу быть таким, как вы». Тогда иноки ответили: «Если не можешь быть таким, как мы, тогда сиди в своей келлии и сокрушайся о грехах своих».

Одному иноку преподобный Макарий дал совет: «Бегай от людей и спасешься». Тот спросил: «Что значит бегать от людей?» Преподобный отвечал: «Сиди в келлии и сокрушайся о грехах своих». Преподобный Макарий говорил также: «Если желаешь спастись, будь как мертвец, который не гневается, когда его бесчестят, и не превозносится, когда его хвалят». И еще: «Если для тебя поношение — как похвала, бедность — как богатство, недостаток — как изобилие, ты не умрешь. Ибо не может быть, чтобы правоверующий и подвизающийся в благочестии впал в нечистоту страстей и демонское обольщение».

Молитва преподобного Макария многих спасала в опасных обстоятельствах жизни и сохраняла от бед и искушений. Его милосердие было так велико, что о нем говорили: «Как Бог покрывает мир, так и авва Макарий покрывал согрешения, которые он, и видя, как бы не видел, и слыша, как бы не слышал».

Преподобный дожил до 97 лет, незадолго до кончины ему явились преподобные Антоний и Пахомий, сообщившие радостную весть о близком переходе его в блаженные Небесные обители. Дав наставления своим ученикам и благословив их, преподобный Макарий простился со всеми и почил со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой».

Шестьдесят лет провел святой авва Макарий в мертвой для мира пустыне. Более всего времени преподобный провел в беседе с Богом, часто пребывая в состоянии духовного восхищения. Но он никогда не переставал плакать, каяться и трудиться. Свой обильный подвижнический опыт авва претворил в глубокие Богословские творения. Пятьдесят бесед и семь подвижнических слов остались драгоценным наследием духовной мудрости преподобного Макария Великого.

Мысль о том, что высшее благо и цель человека — единение души с Богом, — основная в творениях преподобного Макария. Рассказывая о способах, как достичь священного единения, преподобный основывался на опыте великих учителей египетского монашества и на своем собственном. Путь к Богу и опыт Богообщения святых подвижников открыт каждому верующему сердцу. Потому Святая Церковь и включила в общеупотребительные вечерние и утренние молитвы подвижнические молитвы преподобного Макария Великого.

Земная жизнь, по учению преподобного Макария, со всеми ее трудами, имеет лишь относительное значение: приготовить душу, сделать ее способной к восприятию Царства Небесного, воспитать в душе сродство с Небесным отечеством. «Душе, истинно верующей во Христа, должно переложиться и перемениться из нынешнего порочного состояния в другое состояние, доброе, и из нынешней уничиженной природы в другую, Божественную природу, и переделаться в новую — при посредстве силы Святого Духа». Достичь этого можно, если «мы истинно веруем и любим Бога и во всех Его святых заповедях вращаемся». Если же душа, обрученная Христу в святом Крещении, не будет сама содействовать дарованной ей благодати Духа Святого, то подвержется «отлучению от жизни», как оказавшаяся неблагопотребной и неспособной к общению со Христом. В учении преподобного Макария опытно разрешается вопрос о единстве Любви Божией и Правды Божией. Внутренний подвиг христианина определяет меру восприятия им этого единства. Каждый из нас приобретает спасение по благодати и Божественному дару Духа Святого, но достичь совершенной меры добродетели, необходимой для усвоения душой этого Божественного дара, можно лишь «верою и любовью при усилии свободного произволения». Тогда «сколько по благодати, столько и по правде» христианин наследует жизнь вечную. Спасение есть дело Богочеловеческое: полного духовного преуспеяния мы достигаем «не одною Божественною силою и благодатию, но и принесением собственных трудов», с другой стороны, в «меру свободы и чистоты» приходим не одной собственной рачительностью, но не без «содействия свыше Божией руки». Участь человека определяется действительным состоянием его души, самоопределением его к доброму или злому. «Если душа в сем еще мире не приимет в себя святыни Духа за многую веру и за молитвы, и не сделается причастною Божественного естества, то она непригодна для Небесного Царства».

Чудеса и видения блаженного Макария описаны в книге пресвитера Руфина, житие же его составил преподобный Серапион, епископ Тмунтский (Нижний Египет), один из известных деятелей Церкви IV века.