Святитель Иларион, в миру Владимир Троицкий, родился 13 сентября 1886 года в семье сельского священника Алексея Троицкого. Отец будущего архиепископа служил в селе Липицы Каширского уезда Московской губернии. Кроме Владимира в семье было еще два младших сына — Димитрий и Алексей, а также две дочери, которых звали Ольга и София. Троицкие были родом потомственных священников. О деде Владимира, отце Петре, сохранились сведения как о человеке редкой образованности; среди народа он пользовался великим авторитетом и любовью. Димитрий, средний из братьев, впоследствии принял монашеский постриг с именем Даниил и стал епископом Брянским. Самый младший, Алексей, также избравший для себя стезю священника, сделался преемником своего отца по служению в Липицах. При большевиках он был репрессирован и погиб в лагере.

Жизнь семейства Троицких отличалась патриархальной строгостью и неукоснительным следованием православным обычаям. Супруга отца Алексея умерла рано; воспитанием детей после ее смерти занималась ее незамужняя сестра — учительница приходской школы. Нередко ей приходилось брать Володю с собой на уроки читать. А поскольку с раннего детства он все церковные службы проводил на клиросе, он овладел и славянским языком. Будучи пяти лет, он уже читал в храме часы и шестопсалмие.

Дух будущего борца за Церковь, богослова и мученика святителя Илариона воспитывался в благодатной среде сельского храма; дружная православная семья заложила в нем основы того душевного здоровья, которое помогло ему выстоять в нечеловеческих условиях советских тюрем лагерей. Прекрасная, чистая душа Владимира Троицкого формировалась в детстве и ранней юности и под влиянием впечатлений от родной среднерусской природы. Село Липицы расположено на высоком берегу Оки. Оттуда видна обширная речная долина, где по берегам к самой воде подступают смиренные селения, единственным украшением которых служат Божии храмы. «Придешь, бывало, домой на Пасху, — вспоминал архимандрит Иларион о своих посещениях родных мест, — выйдешь к реке. На несколько верст она разлилась, затопила всю равнину. И слышишь по воде со всех сторон радостный пасхальный трезвон во славу Христа Воскресшего: и с нашего тульского берега, и с московского несется звон, будто две церкви, две епархии сливаются в одном торжественном гимне. Ярко и ласково светит весеннее солнышко, шумно бегут по канавам мутные потоки, важно расхаживают по земле грачи, вся земля проснулась и начала дышать, зеленеет уже травка. Оживает природа, и смиренный народ справляет праздник Воскресения. Слышишь, бывало, как несется над рекой пасхальный звон, — будто волны новой жизни вливаются в душу, слезы навертываются на глазах. Долго и молча стоишь зачарованный… Мальчик рос в атмосфере не только благочестия, но и красоты. Прекрасные и величественные картины природы прививали его душе стремление к преображенному, восстановленному до своего райского состояния миру. Но как представление о «новой», очищенной от греха и возрожденной твари есть нерв богословского учения Троицкого, развивавшего идеи восточных отцов Церкви. Православный дух святителя Илариона отличался не только силой и крепостью, но одновременно утонченностью, изяществом, добротой и красотой. Устремленность к святости, пронизывающая его богословские сочинения, неотделима от стремления к высшей красоте.

Пожалуй, самой яркой чертой будущего святителя в детстве была жажда знания, желание учиться. Когда ему было пять лет, он задумал идти на учебу в Москву. Прихватив с собой букварь, мальчик взял за руку трехлетнего братишку, и, никому ничего не сказав, они пошли по дороге в направлении Москвы. Спустя некоторое время в доме обнаружили исчезновение детей. От волнения мать потеряла сознание; отец Алексей же запряг в телегу лошадь и помчался на поиски. Крестьяне окрестных деревень знали и любили семью священника из Липиц: Кое-кто видел, как по дороге шли важно два мальчика в летних рубашонках; один из них нес под мышкой книгу. С людской помощью отец Алексей через несколько часов нагнал сыновей. На упреки родителя будущий архиепископ серьезно ответил: «Папа, не расстраивайся! А как же Ломоносов? Ведь он пешком пошел в Москву — и я тоже решил идти учиться!»

И когда Владимиру пришло время учиться, он с блеском прошел это поприще. Святитель Иларион Троицкий, один из крупнейших представителей русского академического богословия XX века, получил превосходное духовное образование. Вот его основные вехи. 1900 год — окончание Тульского духовного училища, 1906 — завершение с отличием курса Тульской духовной семинарии и поступление в Московскую духовную академию. В 1910 году Владимир Троицкий заканчивает академию со степенью кандидата богословия и остается при ней в качестве профессорского стипендиата. А в 1913 году он защищает магистерскую диссертацию; еще в 1912 году она была опубликована в Сергиевом Посаде в качестве книги под названием «Очерки из истории догмата о Церкви». Стоит отметить, что Владимир Троицкий всегда был круглым отличником учебы. Помимо того, за свои студенческие работы он был в 1910 году удостоен двух наград — премии Московского митрополита Макария за лучшее семестровое сочинение и премии митрополита Московского Иосифа за лучшую кандидатскую работу. Магистерская его диссертация также была отмечена: он получил за нее премию Московского митрополита Макария 1912-13 годов.

Владимир Алексеевич был по своему призванию, и затем по своим дарованиям и учености, исследователем-богословом. Любовь к науке сливалась у него с любовью к академии и Троице-Сергиевой лавре, в стенах которой она располагается. Эта любовь носила даже несколько страстный характер, и в 1913 году при монашеском постриге молодой ученый переживал это как серьезный грех. Путь к преодолению этого внутреннего кризиса указал Троицкому епископ Феодор Поздеевский, тогдашний ректор академии. Он обратил внимание своего младшего собрата и коллеги на таинственный духовный закон: духовной мудростью и бесчисленными писаниями обогатили Церковь не богословы-рационалисты, но пустынники, отвергшие всякую книжную мудрость, — поскольку жертва и подвиг открыли в их душах бездонные источники боговедения. В сущности, владыка Феодор говорил о том, что особо ценным является богословствование, идущее от опыта сокровенной духовной жизни, монашеского внутреннего делания. Владимир Алексеевич осознавал это еще в годы студенчества. Будучи на четвертом курсе, он произнес «слово» в день празднования 95-й годовщины академии, в котором выразил свой взгляд на существо богословия. «Что такое богословие? — спрашивал оратор. — Оно для многих есть только знание богословских истин, но не знание Бога. Знание же Бога есть наука опытная. Только чистые сердцем Бога узрят, и потому истинное богословие должно быть благочестием». Богословие Владимир Алексеевич понимал в высшем смысле — как опытное богопознание; владыка Феодор утвердил его в этом, облегчив тем самым ему жизненный выбор.

Научная деятельность для Троицкого была неотделима от подвижничества и благодатной церковной жизни. В течение всего пребывания будущего святителя в доме Живоначальной Троицы его жизнь протекала, как между двумя центрами или полюсами: с одной стороны, в стенах уникальной академической библиотеки, с другой — под сенью русской православной святыни, как называл он гробницу Преподобного Сергия в Троицком соборе. И если Московская духовная академия в начале XX века была тем уникальным местом, где осуществлялся редкий синтез науки и духовной жизни, то святитель Иларион Троицкий стал одним из тех, кто свидетельствовал об этом собственным подвигом и творчеством.

В 1910 году Владимира Троицкого, выпускника академии, оставляют при ней для научной работы и преподавания. Владимир Алексеевич начинает готовить к защите магистерскую диссертацию. На протяжении двадцати лет научной деятельности (она началась в студенческие годы и продолжалась даже и в заключении: в тюрьмах и на Соловках святитель много писал) он разрабатывал, по существу, одну проблему — проблему Церкви. Что такое Церковь? Именно на этот вопрос святитель Иларион отвечал своими трудами и жизнью. Потомственный священник, он не мыслил себе жизни в стороне от Церкви. Основой его богословских убеждений и стало переживание благодатности, спасительности Церкви, ее приподнятости над преходящим природным бытием. Экклезиология святителя Илариона имеет опытный характер: читатель его трудов приобщается к его благодатному церковному опыту. Концепция Церкви, предложенная святителем, опирается на Священное Писание и учение святых отцов, причем святоотеческие представления пережиты им изнутри, согласие с ними его глубоко сердечное. Труды святителя Илариона, выдающегося церковного писателя, принадлежат святоотеческой линии в русской духовной литературе первых десятилетий XX века.

В большинстве сочинений святителя Илариона можно проследить развитие мысли о Церкви как «союзе любви» — как организме, мистическом Теле, члены которого объединены общей благодатной жизнью, имя которой — любовь. Святитель пользовался разнообразными словесными жанрами: это не только богословский трактат или эссе, но и искусствоведческий очерк и даже путевые заметки. Писал владыка Иларион чрезвычайно ясно, просто и при этом с установкой на устное слово: с его именем связана слава блестящего проповедника, лектора, а также полемиста (диспуты в академии, а после революции — в Политехническом музее). В литературных произведениях святителя сквозит возвышенная простота его личности. И именно эта простота была отмечена епископом Феодором в речи при пострижении Владимира Троицкого. «Душа твоя, имущая печать высокой мудрости о Христовой истине, с любовью принимала в себя «простоту, яже о Христе»». Эти слова епископа Феодора характеризуют в целом богословское творчество святителя Илариона, поскольку оно отмечено «высокой мудростью», с одной стороны, и «простотой» — с другой.

11 декабря 1912 года в академии состоялась защита Владимиром Троицким его магистерской диссертации. Владимир Алексеевич называет в своей диссертации догмат о Церкви выражением церковного самосознания. Он показывает, как на протяжении первых веков своего существования Церковь приходит к нему в напряженной борьбе с ересями. И эта древняя полемика, утверждает автор диссертации, имеет явные параллели с современной богословской борьбой за Церковь. Он не только прослеживает спор святых отцов с еретиками о природе Церкви, но попутно полемизирует на ту же тему с современными католическими и протестантскими учеными. По академической традиции защита диссертации протекала в виде диспута, ранее работа Троицкого уже получила блестящие отзывы оппонентов. Достоинство его диссертации было настолько бесспорным, что никаких весомых научных возражений труд не получил. Потому Владимир Алексеевич не был удовлетворен защитой.

Одновременно с присуждением Владимиру Троицкому степени магистра богословия в самом начале 1913 года его утверждают в должности доцента академии по кафедре Нового Завета. А в мае 1913 года Троицкий становится профессором академии. Очень скоро он приобрел всеобщие любовь и уважение; среди преподавателей и студентов с ним была связана слава академического «столпа». В один из моментов жизни академии он был первым кандидатом на пост ее ректора. Причиной того, что был избран все же не он, было полное отсутствие у него жизненного практицизма, возвышенная «неотмирность».

Студенты академии восторженно относились к лекциям молодого профессора. Живой интерес к ним был связан с их жизненностью, непременной привязанностью к современности. Чтение лекций было для Владимира Троицкого, а затем архимандрита Илариона насущнейшим делом — борьбой за Церковь; с этим был связан их публицистический и полемический настрой. «Он не мог спокойно повествовать… — вспоминает слушатель его лекций в 1917-1919 годах, — а должен был гореть, зажигать своих слушателей, спорить, полемизировать, доказывать и опровергать… Он никогда не был только теоретиком: он был человеком дела, всегда соединявшим теорию с практикой». Автору этих строк Сергею Волкову принадлежит и словесный портрет святителя: «Высокий и стройный, с очень умеренной и пропорциональной полнотой, с ясным и прекрасным взглядом голубых глаз (он был немного близорук, но никогда не пользовался очками), всегда смотревший уверенно и прямо, с высоким лбом и… небольшой окладистой русой бородой, звучным голосом и отчетливым произношением, он производил обаятельное впечатление. Им нельзя было не любоваться». Владыка имел «сильный облик чисто русского человека, прямо-таки богатыря, одухотворенного глубоким интеллектом и чистой, благородной душой». У слушателей его лекций возникало впечатление, что «целостность… была главной чертой его личности. Этот смелый, исключительно талантливый человек все воспринимал творчески». И вот еще несколько характерных черт его духовного облика, отмеченных современником: «Иларион благодатно влиял на меня самой своей личностью — прямотой, властностью в отстаивании убеждений, восторженностью совершаемого им богослужения, сильной, покоряющей речью и, наконец, бодростью, энергией и жизнерадостностью». Он в жизни был носителем того начала любви, которое обосновывал в своих теоретических трудах: «У него самого была поразительная восторженность и любовь ко всему, что ему было дорого и близко, — к Церкви, к России, к академии, и этой бодростью он заражал, ободрял и укреплял окружающих».

О годах, проведенных в стенах лавры, святитель вспоминал как о лучшем времени своей жизни. С академией он был связан до мая 1920 года — времени своего рукоположения во епископа Верейского. В конце октября 1917 года, когда среди профессоров академии велся спор по поводу патриаршества на Руси, он прочитал там лекцию «Нужно ли восстановление патриаршества в Русской Церкви?» Будучи участником проходившего тогда в Москве Поместного Собора, он специально приехал на один день в Сергиев Посад, чтобы выступить в академии с этой примечательной лекцией. С. Волков так вспоминает об этом: «На лекцию собралось большинство профессуры и все студенты, продолжалась она около трех часов. Конечно, она была прочитана так блестяще, как это мог сделать только Иларион: восстановление патриаршества в России было его заветным желанием, как бы смыслом его жизни, которому он отдавал все свои силы». В своей лекции святитель пророчески представил совершенно новый образ русского Патриарха: «Теперь наступает такое время, — сказал он, — что венец патриарший будет венцом не «царским», а, скорее, венцом мученика и исповедника, которому предстоит самоотверженно руководить кораблем Церкви в его плавании по бурным волнам моря житейского». Знаменательны были эти слова, пришедшиеся в точности на день большевистского переворота!..

28 марта 1913 года произошло событие особой важности в жизни Владимира Троицкого: он принял монашеский постриг с именем Илариона. Есть люди, с самого рождения предназначенные служить непосредственно Богу и словно невидимой стеной отгороженные от мира. Таким человеком был Владимир Троицкий. Он не сомневался в своем монашеском призвании, которое для окружающих очевидным не было: душевная одаренность и внешняя красота, веселость и общительность могли вводить в заблуждение относительно внутреннего устроения и жизненных установок.

Каким же был «внутренний человек» святителя Илариона? Об этом мы можем судить по его сочинениям и поступкам, по воспоминаниям современников; вглядываясь в фотографические портреты святителя, мы также можем пережить встречу с его душой. Главной чертой святителя и священномученика была исключительная врожденная душевная чистота, самым верным признаком которой было естественное и радостное следование добродетели вместе со страданием от греха, в случае владыки Илариона совершавшегося лишь в области помыслов. Святитель свидетельствует о собственном внутреннем опыте, когда пишет: «Жизнь и совершенствование личности в Церкви несет с собою счастье и блаженство»; «Сама добродетель есть блаженство, а грех есть страдание»; «Как с грехом неразрывно связано его следствие — страдание, так с добродетелью соединено блаженство». В подобных простодушных личных признаниях выражена чистота святости Божиего избранника.

С врожденной чистотой души соединялась природная веселость святителя. Опять-таки от собственного опыта им написаны такие, например, строки: «Есть на земле носители торжествующего христианства, всегда радостные, всегда с пасхальными песнопениями на устах, и лицо их, как лицо ангела». Духовное веселье временами, видимо, переполняло его, прорываясь даже в богословско-полемических работах. Сохранил святитель его и в тяжелейшей обстановке Соловецкого лагеря. Он стремился научить этой радости и тех, кто не был ею одарен: «Иларион любил говорить, что, насколько христианин должен осознавать свои грехи и скорбеть о них, настолько же он должен радоваться бесконечной милости и благости Божией и никогда не сомневаться и не отчаиваться в своем жизненном подвиге», — пишет С. Волков. Действительно, «по имени» было житие святителя Илариона!� Склонность к глубинному и неотмирному веселью еще совсем молодого святителя побуждает вспомнить о преподобном Серафиме Саровском с его постоянным пасхальным приветствием. Кого бы мы имели в лице святителя Илариона, не прервись его жизнь на сорок пятом году!..

Некоторые люди приходят к монашеству, пройдя через бездну греховного опыта: испытав ужас перед страшной реальностью «пучины греха», они вступают на стезю покаяния. Путь к монашеству Владимира Троицкого был иным. Это был безупречный в своих поступках человек, которому при этом было присуще особое стремление к совершенству. Лишь всецело посвятив себя Богу, он мог поднять свою личность на высшую духовную ступень. Избрание монашества было почти естественным для него: аскеза была его привычным состоянием, добродетель радостна и желанна, грех вызывал муку и отвращение. Уже в силу своей природной чистоты Владимир Троицкий был «земным ангелом и небесным человеком»; не знавший ничего низменного, он не мог допустить присутствия низких черт у какого-то другого христианина. В монашестве он искал для себя лишь наиболее благоприятных условий для служения Богу — искал того тесного образа жизни, который не оставляет и малой лазейки греху. Брака же он не только не гнушался, но считал путем к Богу, совершенно равночестным монашеству.

Во время пострига Владимир Алексеевич испытал великую радость, которая, по его собственному свидетельству, не оставляла его на протяжении двух месяцев. 11 апреля 1913 года Троицкого рукоположили во иеродиакона, 2 июня — во иеромонаха, а 5 июля отец Иларион был возведен в сан архимандрита. Совершение Божественной литургии стало отныне центром его жизни. Вот как описывает служение святителя С. Волков: «Величественно и красиво Иларион совершал богослужение. Было нечто возвышенное, легкое и прекрасное в его чтении Евангелия, произнесении возгласов и молитв звучным и раскатистым голосом, властно заполнявшим все пространство обширного академического храма. Столь же звучно раздавался он и в Успенском соборе нашей лавры, и в храме Христа Спасителя в Москве. В его служении замечалась некая восторженность, вполне искренняя, чуждая малейшей театральности… Он отдавался богослужению всей душой, всем существом своим, как главному делу своей жизни». Красоту богослужения святитель ставил выше всякой земной красоты. Он любил повторять, что ни одна опера, ни один спектакль не могут вызвать интерес, хотя бы отдаленно сравнимый с тем, которым обладает богослужение. Как немногие, владыка Иларион умел проникаться настроением древних напевов и жить смыслами, содержащимися в богослужебных текстах. Совершение Евхаристии становилось для него всякий раз великим событием.

Священномученик Иларион (Троицкий) был не только прирожденным монахом, ученым и педагогом: Бог в нужный момент призвал его к высшему церковно-общественному служению, его натуре церковного деятеля был присущ святительский размах. Этот новый поворот в его жизненном пути произошел в 1917 году, когда ему пришлось участвовать в Поместном Соборе Русской Церкви.

На Собор отец Иларион пришел с идеей необходимости восстановления в Русской Церкви патриаршества — идеей, которую он вынашивал всю свою сознательную жизнь. Восстановление патриаршества означало для него в первую очередь освобождение Церкви от гнета государства. 23 октября архимандрит Иларион произнес на Соборе свою ставшую знаменитой речь «Почему необходимо восстановить патриаршество?» В основу ее он положил свое убеждение в том, что «патриаршество есть основной закон высшего управления каждой Поместной Церкви», и что если мы не хотим порывать с вековым церковным преданием, мы не имеем права отвергнуть патриаршество. Речь отца Илариона звучала со страстной убежденностью и закончилась на высокой ноте: «Есть в Иерусалиме «стена плача»… В Москве, в Успенском соборе, также есть русская стена плача — пустое патриаршее место. Двести лет приходят сюда православные русские люди и плачут горькими слезами о погубленной Петром церковной свободе и былой церковной славе. Какое будет горе, если и впредь навеки останется эта наша русская стена плача! Да не будет!..» Думается, в том, что выбор Собора осуществился в конце концов в пользу патриаршества (это произошло 30 октября), была немалая заслуга и архимандрита Илариона.

К моменту участия в Соборе отца Илариона его известность и авторитет уже вышли за пределы академии. Во время Собора «его, единственного не епископа, в кулуарных разговорах называли в числе желательных кандидатов на патриарший престол». Однако по воле Божией священномученику Илариону довелось в труднейшие для Церкви, воистину страшные годы большевистского гонения, быть главным помощником и сподвижником Патриарха Тихона.

Сразу после избрания Патриарха архимандрит Иларион становится его секретарем и главным консультантом по богословским вопросам. За этой респектабельной в другие времена должностью ученого секретаря стояла на деле роль человека, всегда находящегося под вражеским ударом. Перед Патриархом стояла труднейшая задача сохранения Церкви — этого корабля спасения посреди бушующей враждебной стихии. И во всех контактах с советской властью — при переговорах с Тучковым, встречах с «революционным» духовенством и т. д. — святитель Иларион заслонял собою Патриарха. Келейник Святейшего Яков Полозов погиб от руки наемного убийцы, обращенной против Патриарха. Судьба священномученика Илариона оказалась сходной: он стал жертвой мести Тучкова Патриарху.

В марте 1919 года архимандрит Иларион был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Причины ареста он и сам не понимал; видимо, он был схвачен из-за одной своей близости к Патриарху. Через два месяца свяшенномученика освободили. И после выхода на волю отец Иларион поселился в Москве у своего земляка и друга по академии священника Владимира Страхова. Отец Владимир служил в церкви Святой Троицы в Листах, находящейся на Сретенской улице; его квартира тоже была неподалеку. Деятельность архимандрита Илариона в Сергиевом Посаде после закрытия академии летом 1919 года прекратилась. С начала же 20-х годов установилась его тесная связь со Сретенским монастырем. До своего ареста в ноябре 1923 года святитель Иларион был настоятелем Сретенского монастыря.

В мае 1920 года в день памяти священномученика Патриарха Ермогена произошло одно из ключевых событий в жизни архимандрита Илариона: он был возведен в святительский сан. Осуществился Божий Промысл, направлявший его жизнь; это имело великое значение для судеб Русской Церкви в тот исторический момент. Святейшим Патриархом Тихоном была совершена хиротония архимандрита Илариона во епископа Верейского, викария Московской епархии. В своем слове Патриарх Тихон особо отметил это совпадение, предсказав новопоставленному архиерею за твердость в вере исповеднический венец. Владыка Иларион ответил на патриаршее слово замечательной, проникновенной речью, в которой выразилось его глубокое понимание как нынешнего состояния Церкви, так и собственной судьбы. К этому времени была пролита уже кровь сотен мучеников за веру; надвигались еще более страшные гонения, и святитель предвидел это. «Церковь Божия стоит непоколебимо, лишь украшенная, яко багряницею и виссоном, кровью новых мучеников, — сказал он в своей речи. — Что мы знали из церковной истории, о чем читали у древних, то ныне видим своими глазами: Церковь побеждает, когда ей вредят… Силы государства направились против Церкви, и наша Церковь дала больше мучеников и исповедников, нежели предателей и изменников». Святитель чувствовал, что к высшему, епископскому служению в Церкви в этот страшный и славный момент ее истории его призвал Божий Промысл. «Знаю теперь твердо, — сказал священномученик, — что воля Божия управляет Церковью и не без Божией воли поставляются в Церкви епископы… Господь милосердый да примет душу мою, сию малую лепту, вметаемую в сокровищницу Церкви, для употребления на общую пользу. Воля Господня да будет». Святитель Иларион вступил на епископскую стезю с полным сознанием того, что его ожидает, с готовностью к мученичеству.

После принятия епископского сана святитель по-прежнему жил в квартире священника Страхова на Сретенке: помещения Сретенского монастыря захватывало государство, монахи выселялись оттуда, и обосноваться в монастыре у святителя возможности не было. Ежедневно первую половину дня святитель Иларион проводил у Патриарха в Донском монастыре; очень часто он сослужил Святейшему. За год своего епископства им были отслужены 142 обедни, примерно столько же всенощных и произнесено 330 проповедей. Известность святителя и любовь к нему церковного народа возрастали; за ним стало закрепляться имя «Иларион Великий». О его служении в Сретенском монастыре свидетельствует православный москвич, живший неподалеку; на протяжении нескольких лет он вел дневник. Вот запись из этого дневника, относящаяся к 1921 году: «На Страстной неделе тянуло в церковь. Несколько раз ходил в Сретенский монастырь. Привлекал туда епископ Иларион, не своим пышным архиерейским служением, а участием в службах в качестве рядового монаха. Однажды (за всенощной со среды на четверг) он появился в соборном храме монастыря в простом монашеском подряснике, без панагии, без крестов, в камилавке, и прошел на левый клирос, где и пел все, что полагается, в компании с 4-5 другими рядовыми монахами, а затем вышел в том же простом наряде на середину храма и проникновенно прочитал канон, не забывая подпевать хору в ирмосах. Прочитавши канон, запел один «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный…» Ну! Я вам скажу, и пел же он! Голос у него приятнейший, чистый, звучный, молодой (ему 35 лет), высокий. Тенор. Пел попросту, не по нотам, но так трогательно и задушевно, что я, пожалуй, и не слыхивал за всю свою жизнь такого чудесного исполнения этой дивной песни». Простодушные заметки современника передают отношение к святителю Илариону православной Москвы 20-х годов: «На вынос Плащаницы я ходил к Николе на Драчах, где тот же Иларион служил во всем великолепии архиерейского сана, и тогда он сказал с кафедры вдохновенную речь, растрогавшую всех слушателей. В былое время ее, разумеется, напечатали бы во всех «клерикальных» газетах, ну а теперь она достоянием потомков уже не будет. Жалко!»

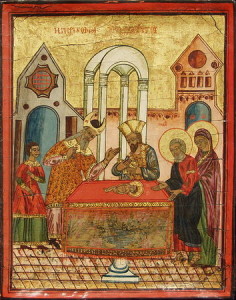

Из 1920 или 1921 года известен еще один эпизод, связанный с пребыванием святителя в Сретенском монастыре. 8 сентября отмечался день Владимирской иконы Божией Матери — престольный праздник монастыря. В этот день было принято переносить в монастырь крестным ходом Владимирскую из Успенского собора Кремля. Икона уже находилась в Третьяковской галерее. Святитель Иларион обратился к Игорю Грабарю с просьбой разрешить взять на праздник икону в монастырь. Разрешение было получено, но святителя арестовали. Для ареста власти воспользовались тем поводом, что возле иконы подняли шум кликуши. Произошел суд, и состава преступления не нашли… Вообще же в эти годы владыка всегда ожидал ареста.

Когда в 1921 году в ряде губерний России вспыхнул голод, то всюду совершались всенародные моления о спасении погибающих. Во время одного из таких молений в храме Христа Спасителя, когда служил Патриарх, святителем Иларионом было сказано пламенное слово о помощи. Громадный, переполненный народом храм, казалось, слился в общей молитве и жертвенном порыве. Обострением ситуации в стране власти воспользовались для нанесения Церкви очередного удара. После декрета ВЦИК от февраля 1922 года относительно изъятия церковных ценностей, приведшего к народным волнениям, по стране покатился вал репрессий. В апреле 1922 года был арестован Патриарх Тихон. Еще раньше, 22 марта, оказывается под арестом святитель Иларион, которому выпало на долю разделить крест Патриарха. В июне он высылается на год из Москвы в Архангельск: в мае власть в Церкви захватили обновленцы, и безбожники сделали ставку на них, намереваясь поставить патриаршую Церковь вне закона.

Когда в июне 1923 года Патриарха Тихона освободили из-под стражи, его правой рукой стал святитель Иларион, уже вернувшийся из ссылки (вскоре он был возведен в архиепископский сан). Положение Церкви в этот момент было таково, что, казалось, она вот-вот погрузится в бездну обновленческого растления. Государство поддерживало обновленцев и одновременно взяло курс на упразднение «тихоновских» — православных — общин. В чрезвычайно напряженных переговорах с Тучковым святитель добился от власти смягчения ее политики в отношении Церкви. А когда началось массовое возвращение в Церковь обновленцев, благодаря именно святителю Илариону церковная жизнь в Москве была налажена в кратчайший срок. Святитель разработал чин покаяния и сам принял исповедь сотен обновленцев — священников и мирян.

Сретенский монастырь после захвата обновленцами власти в Церкви был занят сторонниками «митрополита» Антонина Грановского. Как известно, это был один из самых радикальных реформаторов Церкви; в Сретенском монастыре служились «литургии» по разработанному им самим чину. Неприятие им Православной Церкви было беспредельным. Личная ненависть к Патриарху Тихону «митрополита» Антонина поражала даже его друзей-чекистов. Вот что писал «митрополит» Антонин в те годы: «Тихон — большое поповское чучело, набитое магизмом, рутиной, колдовством, ремеслом и червонцами. Он печет каждую службу архиерейские чучела поменьше, которые надевают парчовые халаты, золотые горшки, грамофонят, вертятся, машут руками…» Дальше следует хула на Таинство Евхаристии…

Летом 1923 года святитель Иларион прибыл в Сретенский монастырь и изгнал из него обновленцев. При этом он совершил беспрецедентное святительское деяние: заново, великим чином освятил престол и собор Сретенского монастыря. Этим он показал, что грех и нечестие отступничества от Церкви требуют особого очищения. Молва об этом сразу разнеслась не только по Москве, но и по всей России. Обновленцы целыми приходами и общинами каялись и возвращались в Церковь. Следует заметить, что освящение Сретенского монастыря и торжественное изгнание из него обновленцев произошли в буквальном смысле слова под носом ЧК — Сретенский монастырь находится на улице Большая Лубянка. И конечно же, ни лидеры обновленчества, ни их покровители-чекисты не могли простить святителю Илариону своего страшного поражения. Вскоре он был снова арестован…

Примечательно, что спустя семьдесят лет произошло повторение этой истории: храм иконы Владимирской Божией Матери после передачи его Сретенскому монастырю был освящен великим чином Святейшим Патриархом Алексием.

Приходилось святителю участвовать и в знаменитых диспутах в Политехническом музее. «Религиозному гипнозу» обновленческого «митрополита» Александра Введенского и атеизму А. Луначарского святитель, по свидетельству В. Шаламова, противопоставлял непоколебимую уверенность в высшей Истине. Владыка говорил с совсем иной духовной и бытийственной позиции, чем сыпавшие софизмами «совопросники века сего». Люди сердцем чувствовали глубокую правоту святителя и, выражая ему свою благодарность, устраивали овации.

Осенью 1923 года власти предприняли новую попытку подорвать изнутри патриаршую Церковь: Тучков потребовал от Патриарха немедленно начать примирение с обновленческим «архиепископом» Евдокимом Мещерским. Патриарх самым решительным образом отказался… Через несколько дней был арестован архиепископ Иларион, на которого Тучков возложил главную ответственность за провал своей политики.

Владыку осудили на три года концлагерей. 1 января 1924 года он был привезен на пересыльный пункт на Поповом острове, а в июне отправлен на Соловки. На берегу залива Белого моря он работал сетевязальщиком и рыбаком; был лесником, живя в Варваринской часовне; как сторож жил в Филипповской пустыни. В лагере святителя не оставляли бодрость и духовная радость. Это состояние имело благодатный характер: оно было следствием Божией помощи и напряженного внутреннего делания, продолжавшихся в страшных концлагерных условиях. Об окружающей его атмосфере святитель писал: «Надо побыть в этой обстановке хотя немного, а так не опишешь. Это, воочию, сам сатана».

Святитель нередко стремился поднять дух своих солагерников шутками. Но эти шутки, обращенные против гонителей, были выражением его великого мужества. Когда владыка находился еще в лагере на Поповом острове, умер Ленин. От заключенных потребовали почтить его смерть минутой молчания. Когда все выстроились для церемонии в шеренгу, владыка лежал на нарах. Несмотря на просьбы и требования, он не встал, заметив: «Подумайте, отцы, что ныне делается в аду: сам Ленин туда явился, бесам какое торжество!» И в заключении святитель остался внутренне свободным человеком. «Чарующий дух нестяжания» позволял ему не замечать лишений, прощать уголовникам, кравшим его вещи, — если же у него что-то просили, он отдавал не задумываясь. Удивительным было отношение владыки к окружающим. Казалось, что внешнее состояние другого человека вообще не важно для него. В той уважительности, с которой он относился даже и к представителям «дна», не было ничего показного: святитель умел распознавать образ Божий в любом человеке. Люди отвечали ему за любовь искренним уважением и любовью.

Совершенно невольно святитель так поставил себя, что на Соловках стали создаваться о нем легенды. О них мы знаем благодаря полудокументальным-полухудожественным очеркам Б. Ширяева, также бывшего соловецким узником. Очерки эти составили книгу «Неугасимая лампада», в которой святителю Илариону отведено немало страниц. Вот как относились к святителю — согласно свиде-тельству Ширяева — те, кто считал себя его «классовыми врагами»: «Силе, исходившей от всегда спокойного, молчаливого владыки Илариона, не могли противостоять и сами тюремщики: в разговоре с ним они никогда не позволяли себе непристойных шуток, столь распространенных на Соловках, где не только чекисты-охранники, но и большинство уголовников считали какой-то необходимостью то злобно, то с грубым добродушием поиздеваться над «опиумом».

Нередко охранники, как бы невзначай, называли его владыкой. Обычно — официальным термином «заключенный». Кличкой «опиум», попом или товарищем — никогда, никто».

Вот еще примечательный случай, описанный в той же книге. Однажды буря унесла в открытое море лодку, в которой находился самый злобный лагерный охранник — некий Сухов. Заключенные и солдаты, собравшиеся на берегу, были убеждены: гибель лодки вместе с людьми неминуема. «Там, вдали, мелькала черная точка, то скрываясь, то вновь показываясь на мгновение. Там шла отчаянная борьба человека со злобной, хитрой стихией. Стихия побеждала.

— Да, в этакой каше и от берега не отойдешь, куда уж там вырваться, — проговорил чекист, вытирая платком стекла бинокля. — Пропал Сухов! Пиши полкового военкома в расход!

— Ну, это еще как Бог даст, — прозвучал негромкий, но полный глубокой внутренней силы голос.

Все невольно обернулись к невысокому плотному рыбаку с седоватой окладистой бородой.

— Кто со мною, во славу Божию, на спасение душ человеческих? — так же тихо и уверенно продолжал рыбак, обводя глазами толпу и зорко вглядываясь в глаза каждого. — Ты, отец Спиридон, ты, отец Тихон, да вот этих соловецких двое… Так и ладно будет. Волоките карбас на море!

— Не позволю! — вдруг взорвался чекист. — Без охраны и разрешения начальства в море не выпущу!

— Начальство — вон оно, в шуге, а от охраны мы не отказываемся. Садись в баркас, товарищ Конев!

Чекист как-то разом сжался, обмяк и молча отошел от берега.

— Готово?

— Баркас на воде, владыка!

— С Богом!

Владыка Иларион стал у рулевого правила, и лодка, медленно пробиваясь сквозь заторы, отошла от берега.

Спустились сумерки. Их сменила студеная, ветреная соловецкая ночь, но никто не ушел с пристани. Забегали в тепло, грелись и снова возвращались. Нечто единое и великое спаяло этих людей. Всех без различия. Даже чекиста с биноклем. Шепотом говорили между собой, шепотом молились Богу. Верили и сомневались. Сомневались и верили.

— Никто, как Бог!

— Без Его воли шуга не отпустит.

Сторожко вслушивались в ночные шорохи моря, буравили глазами нависшую над ним тьму. Еще шептали. Еще молились.

Но лишь тогда, когда солнце разогнало стену прибрежного тумана, увидели возвращавшуюся лодку и в ней не четырех, а девять человек.

И тогда все, кто был на пристани — монахи, каторжники, охранники, — все без различия, крестясь, опустились на колени.

— Истинное чудо! Спас Господь!

— Спас Господь! — сказал и владыка Иларион, вытаскивая из карбаса окончательно обессилевшего Сухова.

Пасха в том году была поздняя, в мае, когда нежаркое северное солнце уже подолгу висело на сером, бледном небе. Весна наступила, и я, состоявший тогда по своей каторжной должности в распоряжении военкома Особого Соловецкого полка Сухова, однажды, когда тихо и сладостно распускались почки на худосочных соловецких березках, шел с ним мимо того Распятия, в которое Сухов когда-то выпустил два заряда. Капли весенних дождей и таявшего снега скоплялись в ранах-углублениях от картечи и стекали с них темными струйками. Грудь Распятого словно кровоточила. Вдруг, неожиданно для меня, Сухов сдернул буденновку, остановился и торопливо, размашисто перекрестился.

— Ты смотри… чтоб никому ни слова… А то в карцере сгною! День-то какой сегодня, знаешь? Суббота… Страстная…

Спас Господь! — повторил я про себя слова владыки Илариона, сказанные им на берегу. — Спас тогда и теперь!..»

Не только Ширяев, но и другие свидетели сообщают о том, что единственное в истории Соловецкого лагеря пасхальное богослужение (1926 год) возглавлял святитель Иларион (Троицкий). По воспоминаниям соловецкого узника священника Павла Чехранова, служба (проведенная по инициативе святителя Илариона), состоялась втайне от начальства в недостроенной пекарне. Участвовали кроме отца Павла в ней всего два человека — епископ Нектарий (Трезвинский) и архиепископ Иларион (Троицкий).

«Пропели полунощницу. Архиепископ Иларион благословил заутреню.

«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его…» — не сказал, а прошептал, всматриваясь в ночную мглу, владыка Иларион. Мы запели «Христос воскресе!» Плакать или смеяться от радости? — думал я».

В лагере владыка пользовался великим почетом. Многие видели в нем духовного отца; а в отношении душ, уже отравленных неверием, он был миссионером. Авторитет святителя был так высок, что вскоре сведения о его лагерной деятельности дошли до эмиграции. И благодаря, в частности, ему Соловецкий лагерь в 20-х годах был своеобразным духовным очагом, возле которого многие нашли спасение.

Святитель Иларион был одним из автором так называемой «Памятной записки соловецких епископов» (27 мая/ 9 июня 1925 года), выразившей волю группы епископов, которая стала как бы негласным церковным собором.

«Записка» имела целью разработать основы для сосуществования Церкви и государственной власти в тех условиях, когда их духовные принципы противоположны, несовместимы; она продолжала линию церковной политики, которую вел Патриарх Тихон. Составители «Записки» заявили о систематических гонениях на Церковь в Советском Союзе и обличили неправду обновленчества. Они призвали к последовательному проведению в жизнь закона об отделении Церкви от государства; речь шла, в сущности, о желании Церкви действовать без опеки государственных чиновников.

В конце лета 1925 года святителя внезапно перевели из Соловков в ярославскую тюрьму. Это было сделано ради того, чтобы склонить священномученика к присоединению к новому обновленческому расколу — григорьевщине. В разговоре с агентом ГПУ святитель решительно отверг это предложение. «Я скорее сгнию в тюрьме, но своему направлению не изменю», — говорил он своему соузнику, обновленческому «епископу» Гервасию. Через год святителю дали новый трехлетний срок. Основанием для этого было сделано «разглашение» святителем среди заключенных содержания его разговора с агентом.

Весной 1926 года святитель вновь оказывается на Соловках. По-прежнему судьба Церкви занимает все его помыслы. В условиях враждебного окружения Церковь могла устоять, лишь сохраняя единство и добившись легализации. Поэтому после выхода в свет декларации Митрополита Сергия от 16/29 июля 1927 года святитель поддержал ее позицию. Вот как свидетельствует об этом митрополит Мануил (Лемешевский): «В ноябре 1927 года некоторые из соловецких епископов начали было колебаться в связи с иосифлянским расколом. Архиепископ Иларион сумел собрать до пятнадцати епископов в келии архимандрита Феофана, где все единодушно постановили сохранять верность Православной Церкви, возглавляемой Митрополитом Сергием. «Никакого раскола! — возгласил архиепископ Иларион. — Что бы нам ни стали говорить, будем смотреть на это как на провокацию!»»

Осенью 1929 года срок заключения святителя Илариона заканчивался. Однако власти не собирались выпускать его на волю; накручивая ему все новые сроки, они надеялись сгноить его в тюрьме. В октябре священномученик был вновь осужден на три года, на этот раз на поселение в Среднюю Азию. Повезли его туда этапным порядком — от одной пересылочный тюрьмы к другой. В дороге святитель заразился сыпным тифом, вспыхнувшим среди заключенных. Без вещей (в пути его обокрали), в одном рубище, кишащем насекомыми, в горячке его привезли в Ленинград и поместили в тюрьму. Через день при температуре 41°, изнемогая, он пешком перебрался в больницу имени доктора Гааза. Помочь страдальцу было уже невозможно. Спустя несколько дней начался бред, перешедший в агонию. В бреду священномученик говорил: «Вот теперь я совсем свободен!» Врач, присутствовавший при его кончине, был свидетелем того, как святой благодарил Бога, радуясь близкой встрече с Ним. Он отошел ко Христу со словами: «Как хорошо! Теперь мы далеки от…» Это произошло 15/28 декабря 1929 года. Славный жизненный путь священномученика был увенчал блаженной кончиной.

Ленинградский митрополит Серафим (Чичагов) добился у властей разрешения похоронить святителя в соответствии с его саном. Когда ближайшие родственники и друзья увидели его тело, святителя с трудом узнали: годы лагерей и тюрем превратили молодого, цветущего человека в седого старика. Похоронен священномученик был на кладбище Новодевичьего монастыря у Московской заставы.

В 1999 году состоялось обретение мощей владыки Илариона и перенесение их в Москву, в Сретенский монастырь.