Святитель Николай родился во второй половине III века в городе Патары, области Ликии в Малой Азии. Родители его Феофан и Нонна были из благородного рода и весьма зажиточны, что не мешало им быть благочестивыми христианами, милосердными к бедным и усердными к Богу.

До глубокой старости они не имели детей; в непрестанной горячей молитве они просили Всевышнего дать им сына, обещая посвятить его служению Богу. Молитва их была услышана: Господь даровал им сына, который при святом крещении получил имя Николай, что значит по-гречески — «побеждающий народ».

Уже в первые дни своего младенчества святитель Николай показал, что он предназначен на особое служение Господу. Сохранилось предание, что во время крещения, когда обряд был очень длительным, он, никем не поддерживаемый, простоял в купели в продолжение трех часов. С первых же дней святитель Николай начал строгую подвижническую жизнь, которой остался верен до гроба.

Все необычное поведение ребенка показало родителям, что он станет великим Угодником Божиим, поэтому они обратили особое внимание на его воспитание и постарались, прежде всего внушить сыну истины христианства и направить его на праведную жизнь. Отрок вскоре постиг, благодаря богатым дарованиям, руководимый Святым Духом, книжную премудрость.

Успевая в учении, отрок Николай успевал также и в благочестивой жизни. Его не занимали пустые беседы сверстников: заразительный пример товарищества, ведущий к чему-либо худому, ему был чужд.

Избегая суетных греховных развлечений, отрок Николай отличался примерным целомудрием и избегал всяких нечистых помыслов. Почти все время он проводил в чтении Священного Писания, в подвигах поста и молитвы. К храму Божию питал такую любовь, что проводил там иногда целые дни и ночи в богомысленной молитве и чтении божественных книг.

Благочестивая жизнь юного Николая скоро стала известной всем жителям города Патары. Епископом в этом городе был его дядя, по имени тоже Николай. Заметив, что племянник выделяется среди других молодых людей добродетелями и строгой подвижнической жизнью, он стал уговаривать родителей отдать его на служение Господу. Они охотно согласились, потому что еще перед рождением сына дали такой обет. Дядя епископ посвятил его в пресвитера.

При совершении над святителем Николаем Таинства священства, епископ, исполненный Духа Святого, пророчески предсказал народу великое будущее Угодника Божиего: «Вот, братие, я вижу новое солнце, восходящее над концами земли, которое явится утешением для всех печальных. Блаженно то стадо, которое удостоится иметь такого пастыря! Хорошо он будет пасти души заблудших, питая их на пажитях благочестия; и всем, находящимся в бедах, явится теплым помощником!»

Приняв сан священника, святитель Николай стал проводить еще более строгую подвижническую жизнь. По глубокому смирению он совершал свои духовные подвиги наедине. Но Промыслу Божию угодно было, чтобы добродетельная жизнь святителя направляла и других на путь истины.

Дядя епископ отправился в Палестину, а управление своей епархией поручил своему племяннику пресвитеру. Он всей душой отдался выполнению многотрудных обязанностей епископского управления. Много добра сделал он своей пастве, проявляя широкую благотворительность. К тому времени родители его умерли, оставив ему богатое наследство, которое все он употребил на оказание помощи неимущим. Следующий случай свидетельствует, к тому же, о его крайнем смирении. В Патарах жил один бедный человек, у которого были три дочери красавицы. Он был настолько беден, что ему не на что было выдать замуж своих дочерей. До чего может довести нужда человека, недостаточно проникнутого христианским сознанием!

Несчастного отца нужда привела к ужасной мысли — пожертвовать честью своих дочерей и из их красоты извлечь средства, необходимые для их приданого.

Но, к счастью, в их городе был добрый пастырь, святитель Николай, бдительно следивший за нуждами своей паствы. Получив от Господа откровение о преступном намерении отца, он решил избавить его от телесной нищеты, чтобы тем самым спасти его семейство от духовной гибели. Он задумал оказать благодеяние так, чтобы никто не знал о нем, как о благодетеле, не знал даже тот, кому он сделал добро.

Взяв большой узел с золотом, в полночь, когда все спали и не могли его видеть, он подошел к хижине несчастного отца и через окно бросил внутрь золото, а сам поспешно возвратился домой. На утро отец нашел золото, но не мог ведать, кто был его тайным благодетелем. Решив, что Сам Промысел Божий послал ему эту помощь, он возблагодарил Господа и вскоре смог выдать замуж старшую дочь.

Святитель Николай, когда увидел, что его благодеяние принесло надлежащий плод, решил довести его до конца. В одну из следующих ночей он также тайно бросил через окно в хижину бедняка другой мешок с золотом.

Отец вскоре выдал замуж и вторую дочь, твердо надеясь, что Господь таким же образом окажет милость и третьей дочери. Но он решил во что бы то ни стало узнать своего тайного благодетеля и достойно поблагодарить его. Для этого он не спал ночей, выжидая его прихода.

Не долго ему пришлось ждать: скоро пришел и в третий раз добрый пастырь Христов. Услышав звон упавшего золота, отец поспешно вышел из дома и догнал своего тайного благодетеля. Узнав в нем святителя Николая, он пал к его ногам, целовал их и благодарил его как освободителя от духовной гибели.

По возвращении дяди из Палестины, святитель Николай сам собрался туда же. В пути на корабле он проявил дар глубокого прозрения и чудотворения: предвозвестил наступающую жестокую бурю и силой своей молитвы усмирил ее. Вскоре здесь же на корабле он совершил великое чудо, воскресив юношу матроса, который упал с мачты на палубу и разбился насмерть. В пути корабль часто приставал к берегу. Святитель Николай везде приложил заботы к врачеванию недугов местных жителей: одних исцелил от неизлечимых болезней, из других изгнал мучивших их злых духов, иным, наконец, подал утешение в скорбях.

По прибытии в Палестину, святитель Николай поселился неподалеку от Иерусалима в селении Бейт-Жала (библейская Ефраффа), которое находится на пути в Вифлеем. Все жители этого благословенного села — православные; там находятся две православные церкви, из которых одна, во имя святителя Николая, построена на том месте, где некогда проживал святитель в пещере, служащей теперь местом поклонения.

Есть предание, что во время посещения святых мест Палестины, святитель Николаи пожелал однажды ночью помолиться в храме; подошел к дверям, закрытым на замок, и двери Чудесной Силой сами открылись, чтобы Избранник Божий мог войти в храм и исполнить благочестивое желание своей души.

Воспламенев любовью к Божественному Человеколюбцу, святитель Николай возымел желание навсегда остаться в Палестине, удалиться от людей и втайне подвизаться перед Небесным Отцом.

Но Господу угодно было, чтобы такой светильник веры не оставался под спудом в пустыне, но ярко освещал Ликийскую страну. И вот, по изволению свыше, благочестивый пресвитер возвратился на родину.

Желая удалиться от суеты мирской, святитель Николай отправился не в Патары, а в Сионскую обитель, основанную его дядей епископом, где он был принят братиею с большой радостью. В тихом уединении монашеской кели он думал остаться на всю жизнь. Но наступило время, когда великий Угодник Божий должен был выступить верховным руководителем Ликийской Церкви, чтобы просвещать людей светом евангельского учения и своей добродетельной жизнью.

Однажды, стоя на молитве, он услышал глас: «Николай! Ты должен вступить на служение народу, если хочешь получить венец от Меня!»

Священный ужас объял пресвитера Николая: что именно повелевает совершить ему чудный глас? «Николай! Эта обитель не та нива, на которой можешь ты принести ожидаемый Мной от тебя плод. Уйди отсюда и пойди в мир, к людям, чтобы прославилось в тебе имя Мое!»

Повинуясь этому велению, святитель Николай удалился из обители и местом жительства избрал не свой город Патары, где все его знали и оказывали ему почести, а большой город Миры, столицу и митрополию Ликийской земли, где, никем не знаемый, он мог скорее избегнуть мирской славы. Жил он как нищий, не имел где приклонить голову, но неизбежно посещал все церковные службы. Насколько Угодник Божий смирял себя, настолько Господь, унижающий гордых и возвышающий смиренных, возвысил его. Скончался архиепископ всей Ликийской страны Иоанн. Для избрания нового архиепископа собрались в Миры все местные архиереи. Много было предложено к избранию умных и честных людей, но общего согласия не было. Господь сулил для занятия этой должности более достойного мужа, чем те, которые находились в их среде. Епископы усердно молились Богу, прося указать лицо наиболее достойное.

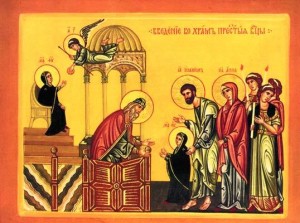

Одному из старейших епископов явился в видении муж, озаренный неземным светом, и повелел в эту ночь стать в притворе храма и заметить, кто первый придет в храм на утреннее богослужение: это и есть угодный Господу муж, которого епископы должны поставить своим архиепископом; открыто было и имя его — Николай.

Получив сие божественное откровение, старец епископ сообщил о нем другим, которые, в чаянии милости Божией, еще усилили свои молитвы.

С наступлением ночи старец епископ стал в притворе храма, ожидая прибытия избранника. Святитель Николай, встав с полуночи, пришел в храм. Его остановил старец и спросил о имени. Он тихо и скромно ответил: «Называюсь я Николай, раб святыни твоея, владыко!»

По имени и глубокому смирению прибывшего, старец убедился, что он и есть избранник Божий. Он взял его за руку и повел на собор епископов. Все с радостью приняли его и поставили на середину храма. Несмотря на ночное время, весть о чудесном избрании разнеслась по городу; собралось множество народа. Старец епископ, сподобившийся видения, обратился ко всем со словами: «Примите, братие, своего пастыря, которого помазал для вас Святой Дух и которому он поручил управление ваших душ. Не человеческий собор, а Суд Божий поставил его. Вот теперь мы имеем того, кого ждали, приняли и обрели, кого искали. Под его мудрым руководством мы смело можем надеяться предстать Господу в день Его славы и суда!»

При вступлении в управление Мирликийской епархией, святитель Николай сказал сам в себе: «Теперь, Николай, твой сан и твоя должность требуют от тебя, чтобы ты всецело жил не для себя, а для других!»

Теперь он не стал скрывать свои добрые дела для блага паствы и для прославления имени Божиего; но был, как всегда, кроток и смирен духом, незлоблив сердцем, чужд всякой надменности и своекорыстия; соблюдал строгую умеренность и простоту: носил простую одежду, вкушал постную пищу раз в сутки — вечером. Целый день великий архипастырь творил дела благочестия и пастырского служения. Двери его дома были открыты для всех: каждого он принимал с любовью и радушием, являясь для сирот отцом, для нищих — питателем, для плачущих — утешителем, для притесненных — заступником. Паства его процветала.

Но приближались дни испытаний. Церковь Христова подверглась гонениям императора Диоклетиана (285–305гг.). Храмы разрушались, божественные и богослужебные книги сжигались; епископы и священники заключались в темницы и предавались пыткам. Все христиане подвергались всяческим обидам и мучениям. Гонение дошло и до Ликийской Церкви.

Святитель Николай в эти трудные дни поддерживал в вере свою паству, громко и открыто проповедуя имя Божие, за что был заключен в темницу, где не переставал укреплять веру среди заключенных и утверждал их в крепком исповедании Господа, чтобы они были готовы пострадать за Христа.

Преемник Диоклетиана Галерий прекратил гонения. Святитель Николай, по выходе из темницы, снова занял Мирликийскую кафедру и с еще большей ревностью отдался исполнению своих высоких обязанностей. Он прославился особенно ревностью по утверждению Православной веры и искоренению язычества и ересей.

Особенно сильно пострадала Церковь Христова в начале IV века от ереси Ария. (Он отвергал божество Сына Божия и не признавал Его Единосущным Отцу.)

Желая водворить в стаде Христовом мир, потрясенный ересью Ариева лжеучения. Равноапостольный император Константин созвал Первый Вселенский Собор 325 года в Никее, где под председательством императора собрались триста восемнадцать архиереев; здесь было подвергнуто осуждению учение Ария и его последователей.

Особенно подвизались на этом Соборе святитель Афанасий Александрийский и святитель Николай. Прочие святители защищали Православие c помощью своего просвещения. Святитель Николай же защищал веру самою же верою — тем, что все христиане, начиная с Апостолов, веровали в Божество Иисуса Христа.

Есть предание, что во время одного из соборных заседаний, не стерпев богохульства Ария, святитель Николай ударил этого еретика по щеке. Отцы Собора сочли такой поступок излишеством ревности, лишили святителя Николая преимущества его архиерейского сана — омофора и заключили его в тюремную башню. Но вскоре они убедились в правоте святителя Николая, тем более, что многие из них имели видение, когда пред их очами Господь наш Иисус Христос подал святителю Николаю Евангелие, а Пресвятая Богородица возложила на него омофор. Они освободили его из заключения, возвратили ему его прежний сан и прославили его как великого Угодника Божиего.

Местное предание Никейской Церкви не только верно сохраняет память о святителе Николае, но и резко выделяет его из числа трехсот восемнадцати отцов, которых считает всех своими покровителями. Даже турки-мусульмане имеют глубокое уважение к святителю: в башне они до сего времени бережно хранят ту темницу, где был заключен этот великий муж.

По возвращении с Собора святитель Николай продолжал свою благотворную пастырскую деятельность по устройству Церкви Христовой: утверждал в вере христиан, обращал к истинной вере язычников и вразумлял еретиков, спасая тем их от гибели.

Заботясь о духовных нуждах своей паствы, святитель Николай не пренебрегал удовлетворением их телесных потребностей. Когда в Ликии наступил великий голод, добрый пастырь, чтобы спасти голодающих, сотворил новое чудо: один торговец нагрузил большой корабль хлебом и накануне отплытия куда-то на запад увидел во сне святителя Николая, который повелел ему доставить весь хлеб в Ликию, ибо он покупает у него весь груз и дает ему в задаток три золотые монеты. Проснувшись, купец был очень удивлен, найдя зажатыми у себя в руке действительно три золотые монеты. Он понял, что это было повеление свыше, привез хлеб в Ликию, и голодающие были спасены. Здесь он рассказал о видении, и граждане по его описанию узнали своего архиепископа.

Еще при жизни своей святитель Николай прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти.

В царствование Константина Великого в стране Фригии вспыхнул мятеж. Для его усмирения царь послал туда войско под начальством трех воевод: Непотиана, Урса и Эрпилиона. Корабли их прибило бурей к берегам Ликии, где им пришлось стоять долго. Припасы истощились, — стали грабить население, которое сопротивлялось, причем произошла жестокая схватка у города Плакомат. Узнав об этом, святитель Николай лично прибыл туда, прекратил вражду, затем вместе с тремя воеводами отправился во Фригию, где добрым словом и увещеванием, без применения военной силы, усмирил мятеж. Здесь ему сообщили, что во время его отсутствия из города Миры тамошний градоправитель Евстафий невинно осудил на смертную казнь трех граждан, оклеветанных врагами. Святитель Николай поспешил в Миры и с ним — трое царских воевод, которым очень полюбился этот добрый архиерей, оказавший им великую услугу.

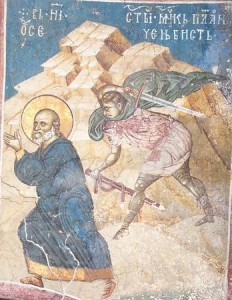

В Миры прибыли они в самый момент казни. Палач уже заносит меч, чтобы обезглавить несчастных, но святитель Николай властной рукой вырывает у него меч и повелевает освободить невинно осужденных. Никто из присутствующих не осмелился противиться ему: все поняли, что творится воля Божия. Трое царских воевод дивились сему, не подозревая, что вскоре и им самим понадобится чудесное заступничество святителя.

Возвратившись ко двору, они заслужили почет и благосклонность царя, чем вызвали зависть и вражду со стороны прочих царедворцев, которые оклеветали перед царем этих трех воевод, будто они пытались захватить власть. Завистливые клеветники сумели убедить царя: трое воевод были заключены в темницу и осуждены на смерть. Тюремный сторож предупредил их, что казнь должна состояться на другой день. Невинно осужденные стали горячо молиться Богу, прося заступничества через святителя Николая. В ту же ночь Угодник Божий явился во сне царю и властно потребовал освобождения трех воевод, угрожая поднять мятеж и лишить царя власти.

«Кто ты, что смеешь требовать и угрожать царю?»

«Я — Николай, Мир Ликийских Архиепископ!»

Проснувшись, царь стал размышлять об этом сне. В ту же ночь святитель Николай явился также начальнику города Евлавию и потребовал освобождения невинно осужденных.

Царь призвал к себе Евлавия, и узнав, что и он имел такое же видение, велел привести трех воевод.

«Какое колдовство делаете вы, чтобы давать мне и Евлавию видения во сне?» — спросил царь и рассказал им о явлении святителя Николая.

«Мы не делаем никакого колдовства, — отвечали воеводы, — но сами ранее были свидетелями, как этот архиерей спас в Мирах невинных людей от смертной казни!»

Царь велел рассмотреть их дело и, убедившись в их невиновности, отпустил.

Святитель во время своей жизни оказывал помощь людям, даже совсем его не знавшим. Однажды корабль, плывший из Египта в Ликию, был застигнут сильнейшей бурей. Сорвало на нем паруса, сломало мачты, волны готовы были поглотить корабль, обреченный на неминуемую гибель. Никакие силы человеческие не могли ее предотвратить. Одна надежда — просить помощи у святителя Николая, которого, правда, ни один из этих моряков никогда не видел, но все знали о его чудесном заступничестве. Погибающие корабельщики стали горячо молиться, — и вот святитель Николай появился на корме у руля, стал управлять кораблем и благополучно привел его в гавань.

Обращались к нему не только верующие, но и язычники, и святитель отзывался своей неизменной чудной помощью всем, искавшим ее. У спасаемых им от телесных бед он возбуждал раскаяние в грехах и желание исправить свою жизнь.

По словам святого Андрея Критского, святитель Николай являлся к людям, обремененным различными бедствиями, подавал им помощь и спасал их от смерти: «Своими делами и добродетельной жизнью святитель Николай сиял в Мирах, как звезда утренняя среди облаков, как месяц красивый в полнолунии своем. Для Церкви Христовой он был ярко сияющим солнцем, украшал Ее, как лилия при источнике, был для у Нее миром благоуханным!»

До глубокой старости сподобил Господь дожить Своего великого Угодника. Но наступило время, когда и он должен был отдать общий долг человеческого естества. После непродолжительной болезни он мирно скончался 6 декабря 342 года, и был погребен в соборной церкви города Миры.

При жизни своей святитель Николай был благодетелем рода человеческого; не перестал он им быть и после своей смерти. Господь сподобил его честное тело нетления и особой чудотворной силы. Мощи его начали — и продолжают по сей день — источать благоуханное миро, обладающее даром чудотворения.

Прошло семьсот с лишним лет после кончины Угодника Божиего. Город Миры и вся Ликийская страна были разрушены сарацинами. Развалины храма с гробницей святителя были в запустении и охранялись лишь несколькими благочестивыми монахами.

В 1087 году святитель Николай явился во сне одному апулийскому священнику города Бари (в южной Италии) и повелел перенести его мощи в этот город.

Пресвитеры и знатные горожане снарядили для этой цели три корабля и под видом торговцев отправились в путь. Эта предосторожность была нужна для того, чтобы усыпить бдительность венецианцев, которые, проведав о приготовлениях жителей Бари, имели намерение их опередить и привезти мощи святителя в свой город.

Баряне, окружным путем, через Египет и Палестину, заходя в порты и ведя торговлю, как простые купцы, прибыли, наконец, в Ликийскую землю. Посланные разведчики сообщили, что никакой стражи у гробницы нет и ее охраняют только четыре старика монаха. Баряне пришли в Миры, где, не зная точного местоположения гробницы, пытались подкупить монахов, предложив им триста золотых монет, но ввиду их отказа, применили силу: связали монахов и под угрозой пыток, заставили одного малодушного указать им местонахождение гробницы.

Чудесно сохранившаяся гробница белого мрамора была вскрыта. Она оказалась наполненной до краев благоуханным миром, в котором и были погружены мощи святителя. Не имея возможности взять большую и тяжелую гробницу, баряне переложили мощи в заготовленный ковчег и отправились в обратный путь.

Путешествие длилось двадцать дней, и 9 мая 1087 года они прибыли в Бари. Великой святыне была устроена торжественная встреча при участии многочисленного духовенства и всего населения. Вначале мощи святителя были помещены в церкви святого Евстафия.

Множество чудес происходило от них. Через два года была закончена и освящена нижняя часть (крипт) нового храма и во имя Святого Николая, сооруженного нарочито для хранения его мощей, куда они и были торжественно перенесены папой Урбаном Вторым 1 октября 1089 года.

Верхняя часть храма (базилика) была построена значительно позже — 22 июня 1197 года.

Служба святителю, совершаемая в день перенесения его мощей из Мир Ликийских в Барград — 9/22 мая — была составлена в 1097 году православным иноком Печерской обители Григорием и митрополитом Ефремом.

Святая Церковь Православная чествует память святителя Николая не только 6 декабря и 9 мая, но и еженедельно, каждый четверг, особыми песнопениями.