После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих Она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от Нее рождения Христа, Его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, Она насаждала и утверждала Христианскую Церковь Своим присутствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Пресвятой Деве было чрезвычайно. По приятии Святого Духа в знаменательный день Пятидесятницы они пребывали в Иерусалиме около 10 лет, служа спасению иудеев и желая чаще видеть и слышать от Нее Божественные слова. Многие из новопросвещенных верою даже приходили из дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и слышать Пречистую Богородицу.

Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь Христову (Деян. 12, 1-3), Пресвятая Дева Мария вместе с апостолом Иоанном Богословом в 43 году удалилась в Ефес, в котором проповедовать Евангелие выпал жребий апостолу Иоанну Богослову. Она была также на Кипре у святого Лазаря Четверодневного, там епископствовавшего, и на Святой Горе Афонской, о которой, как говорит святой Стефан Святогорец, Матерь Божия пророчески сказала: «Это место будет Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего. Я буду Заступница месту этому и Богу о нем Ходатаица».

Благоговение древних христиан к Матери Божией было так велико, что они сохранили все о Ее жизни, что только могли заметить из Ее слов и деяний, и даже передали нам о Ее внешнем виде.

По преданию, основанному на словах священномучеников Дионисия Ареопагита († 3 октября 96 г.) и Игнатия Богоносца († 20 декабря 107 г.), святитель Амвросий Медиоланский в творении «О девственницах» писал о Матери Божией: «Она была Девою не телом только, но и душою, смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения, трудолюбива, целомудренна в речи. Правилом Ее было — никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленной, любить добродетель. Когда Она хоть бы выражением лица обидела родителей, когда была в несогласии с родными? Когда погордилась пред человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего? У Нее не было ничего сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так что телесный вид Ее был выражением души, олицетворением чистоты. Все дни Свои Она обратила в пост: сну предавалась только по требованию нужды, но и тогда, как тело Ее покоилось, духом Она бодрствовала, повторяя во сне читанное, или размышляя о приведении в исполнение предположенных намерений, или предначертывая новые. Из дома выходила только в церковь, и то в сопутствии родных. Впрочем, Она хотя и являлась вне дома Своего в сопровождении других, но лучшим стражем для Себя была Она Сама; другие охраняли только тело Ее, а нравы Свои Она блюла Сама». По преданию, сохраненному церковным историком Никифором Каллистом (ХIV в.), Матерь Божия «была роста среднего или, как иные говорят, несколько более среднего; волосы златовидные; глаза быстрые, с зрачками как бы цвета маслины; брови дугообразные и умеренно-черные, нос продолговатый, уста цветущие, исполненные сладких речей; лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое; кисти рук и пальцы длинные… Она в беседе с другими сохраняла благоприличие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась; совершенно безыскусственная, простая, Она нимало о Себе не думала и, далекая от изнеженности, отличалась полным смирением. Относительно одежд, которые носила, Она довольствовалась их естественным цветом, что еще и теперь доказывает Ее священный головной покров. Коротко сказать, во всех Ее действиях обнаруживалась особая благодать». (Никифор Каллист заимствовал свое описание у святителя Епифания Кипрского, († 12 мая 403 г.); Письмо к Феофилу об иконах. Перевод текста святителя Епифания помещен в Великих Четиих-Минеях митрополита Макария. М., 1868, сентябрь, с. 363).

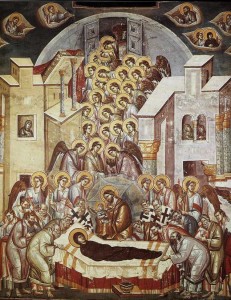

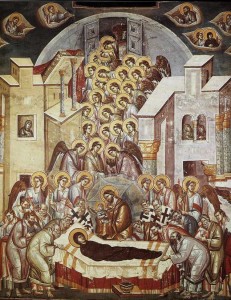

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от времен апостольских. В I веке о Успении Ее писал священномученик Дионисий Ареопагит. Во II веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на Небо находится в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. В IV веке на предание об Успении Матери Божией указывает святитель Епифаний Кипрский. В V веке святитель Ювеналий, Патриарх Иерусалимский, говорил святой благоверной греческой царице Пульхерии: «Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем мы знаем об них из древнейшего и вернейшего предания». Это предание с подробностью собрано и изложено в церковной истории Никифора Каллиста в ХIV веке.

Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Слава Ее как Матери Божией уже распространилась по земле и многих завистливых и гордых вооружила против, которые покушались на Ее жизнь; но Бог хранил Ее от врагов.

Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила ко Святому Гробу Господню, воскуряла здесь фимиам и преклоняла колена. Не раз покушались враги Спасителя препятствовать посещать Ей святое место и выпросили у первосвященников стражу для охраны Гроба Спасителя. Но Святая Дева, никем не зримая, продолжала молиться пред ним. В одно из таких посещений Голгофы пред Нею предстал Архангел Гавриил и возвестил о Ее скором переселении из этой жизни в жизнь Небесную, вечно блаженную. В залог Архангел вручил Ей пальмовую ветвь. С Небесной вестью возвратилась Божия Матерь в Вифлеем с тремя Ей прислуживавшими девами (Сепфорой, Евигеей и Зоилой). Затем Она вызвала праведного Иосифа из Аримафеи и учеников Господа, которым возвестила о Своем скором Успении. Пресвятая Дева молилась также, чтобы Господь послал к Ней апостола Иоанна. И Дух Святой восхитил его из Ефеса, поставив рядом с тем местом, где возлежала Матерь Божия. После молитвы Пресвятая Дева воскурила фимиам, и Иоанн услышал голос с Небес, заключавший Ее молитву словом «Аминь». Божия Матерь заметила, что этот голос означает скорое прибытие апостолов и Святых Сил Бесплотных. Апостолы, число которых и исчислить нельзя, слетелись, говорит святой Иоанн Дамаскин, подобно облакам и орлам, чтобы послужить Матери Божией. Увидев друг друга, апостолы радовались, но в недоумении взаимно спрашивали: для чего Господь собрал их в одно место? Святой Иоанн Богослов, с радостными слезами приветствуя их, сказал, что для Божией Матери настало время отойти ко Господу. Войдя к Матери Божией, они увидели Ее благолепно сидящей на ложе, исполненную духовного веселия. Апостолы приветствовали Ее, а затем поведали о их чудесном восхищении с места проповеди. Пресвятая Дева, прославляла Бога, что Он услышал Ее молитву и исполнил желание Ее сердца, и начала беседу о предстоящей Ее кончине. Во время этой беседы также чудесным образом предстал и апостол Павел с учениками своими: Дионисием Ареопагитом, дивным Иерофеем, Божественным Тимофеем и другими из числа 70 апостолов. Всех их собрал Святой Дух, чтобы они сподобились благословения Пречистой Девы Марии и благолепнее устроили погребение Матери Господней. Каждого из них Она призывала к Себе по имени, благословляла и хвалила веру и их труды в проповедании Христова Евангелия, каждому желала вечного блаженства и молилась с ними о мире и благостоянии всего мира.

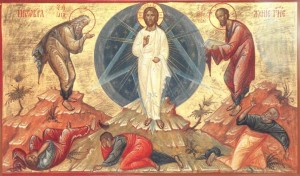

Настал третий час, когда должно было совершиться Успение Божией Матери. Пылало множество свечей. Святые апостолы с песнопениями окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Пречистая Дева Богородица. Она молилась в ожидании Своего исхода и пришествия Своего вожделенного Сына и Господа. Внезапно облистал неизреченный Свет Божественной Славы, пред Которым померкли пылавшие свечи. Видевшие ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в лучах необъятного Света, и сошел Сам Царь Славы, Христос, окруженный множеством Ангелов, Архангелов и других Небесных Сил с праведными душами праотцев и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве. Увидев Своего Сына, Божия Матерь воскликнула: «Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем, яко призре на смирение рабы Своея» — и, поднявшись с ложа для встречи Господа, поклонилась Ему. Господь приглашал Ее в обители Вечной Жизни. Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога.

Тогда началось радостное Ангельское пение. Сопровождая чистую душу Богоневесты с благоговейным страхом как Царицы Небесной, Ангелы взывали: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах! Се Царица, Богоотроковица, прииде, возьмите врата, и Сию премирно подъимите Присносущую Матерь Света; Тоя бо ради всеродное человеком спасение бысть. На Нюже взирати не можем и Той достойную честь воздати немощно» (стихира праздника на «Господи, воззвах»). Небесные врата возвысились, встретив душу Пресвятой Богородицы, Херувимы и Серафимы с радостью прославили Ее. Благодатное лицо Богоматери сияло славой Божественного девства, а от тела разливалось благоухание.

Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Ее, как воспевает Святая Церковь: «Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чудеса, превышающие законы природы. И во время Рождения Он сохранил Твое девство, и во гробе соблюл от истления тело Твое» (канон 1, песнь 6, тропарь 1). Благоговейно и со страхом лобызая пречистое тело, апостолы освящались от него и исполнялись благодати и духовной радости. Для большего прославления Пресвятой Богородицы всемогущая сила Божия исцеляла больных, с верою и любовию, прикасавшихся к священному одру. Оплакав свою разлуку с Матерью Божией на земле, апостолы приступили к погребению Ее пречистого тела. Святые апостолы Петр, Павел, Иаков с другими из числа 12 апостолов понесли на своих плечах одр, на котором возлежало тело Приснодевы. Святой Иоанн Богослов шел впереди с райской светозарной ветвью, а прочие святые и множество верных сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая священные песни. Это торжественное шествие началось от Сиона через весь Иерусалим в Гефсиманию.

При первом его движении над пречистым телом Богоматери и всеми провожавшими Ее внeзапно появился обширный и светозарный облачный круг, наподобие венца, и к лику апостолов присоединился лик Ангельский. Слышалось пение Небесных Сил, прославлявших Божию Матерь, которое вторило земным голосам. Этот круг с Небесными певцами и сиянием двигался по воздуху и сопровождал шествие до самого места погребения. Неверующие жители Иерусалима, пораженные необычайным величием погребального шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми Матери Иисуса, донесли о том первосвященникам и книжникам. Пылая завистью и мщением ко всему, что напоминало им Христа, они послали своих слуг, чтобы те разогнали сопровождавших, и самое тело Матери Божией сожгли. Возбужденный народ и воины с яростью устремились на христиан, но облачный венец, сопровождавший по воздуху шествие, опустился к земле и как бы стеною оградил его. Преследователи слышали шаги и пение, но никого из провожавших не видали. Многие из них были поражены слепотой. Иудейский священник Аффония из зависти и ненависти к Матери Иисуса Назорея хотел опрокинуть одр, на котором возлежало тело Пресвятой Девы, но Ангел Божий невидимо отсек его руки, которые прикоснулись к гробу. Видя такое чудо, Аффония раскаялся и с верою исповедал величие Матери Божией. Он получил исцеление и примкнул к сонму сопровождавших тело Богоматери, став ревностным последователем Христа. Когда шествие достигло Гефсимании, там с плачем и рыданием началось последнее целование пречистого тела. Лишь к вечеру святые апостолы могли положить его во гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. Три дня они не отходили от места погребения, совершая непрестанные молитвы и псалмопения. По премудрому смотрению Божию апостолу Фоме не суждено было присутствовать при погребении Матери Господней. Придя в третий день в Гефсиманию, он с горькими слезами повергся пред гробовой пещерой и громко выражал сожаление о том, что не удостоился последнего благословения Матери Божией и прощания с Ней. Апостолы в сердечной жалости о нем решились открыть пещеру и доставить ему утешение — поклониться святым останкам Приснодевы. Но, открыв гроб, они нашли в нем одни только Ее погребальные пелены и убедились таким образом в дивном вознесении Пресвятой Девы с телом на Небо.

Вечером в тот же день, когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, им явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами — во все дни». Это так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя («часть Господа») и воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». (Этим было положено начало чину возношения панагии — обычаю возношения части хлеба в честь Матери Божией, который и доныне хранится в монастырях.)

Пояс Богоматери, Ее святые одежды, хранимые с благоговением и разделяемые по лицу земли на части, творили и творят чудеса. Ее многочисленные иконы всюду изливают токи исцелений и знамений, а святое тело Ее, взятое на Небо, свидетельствует о нашем будущем пребывании с ним. Оно не оставлено случайным переменам преходящего мира, но несравненно более возвышено преславным вознесением на Небеса.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы с особой торжественностью совершается в Гефсимании, на месте Ее погребения. Нигде сердце так не печалится при разлучении с Матерью Божией и нигде так не ликует, убеждаясь в Ее предстательстве за мир.

Святой Град Иерусалим отделяется от Елеонской (Масличной) горы долиной Кедрона или Иосафата. У подножия Елеонской горы находится Гефсиманский сад, масличные деревья которого плодоносят и сейчас.

Святой Богоотец Иоаким преставился 80-летним старцем через несколько лет после Введения во храм Пресвятой Девы. Святая Анна, оставшись вдовой, переселилась из Назарета в Иерусалим и жила близ храма. В Иерусалиме она приобрела два имения: первое у Гефсиманских ворот, а второе — в долине Иосафата. Во втором поместье она устроила склеп для почивших членов семьи, где и была погребена вместе с Иоакимом. Там, в Гефсиманском саду, Спаситель часто молился со Своими учениками.

Пречистое тело Матери Божией было погребено на семейном кладбище. С самого погребения Ее христиане благоговейно чтили гроб Матери Божией и устроили на том месте храм. В храме хранились драгоценные пелены, которыми были повито пречистое и благоухающее тело.

Святой Патриарх Иерусалимский Ювеналий (420-458) утверждал перед императором Маркианом (450-457) достоверность предания о чудесном восшествии Матери Божией на Небо и послал его супруге, святой Пульхерии († 453; память 10 сентября), погребальные пелены Матери Божией, которые взял из Ее гроба. Святая Пульхерия положила эти пелены во Влахернском храме.

Сохранились свидетельства, что в конце VII века над подземным храмом Успения Пресвятой Богородицы существовала верхняя церковь, с высокой колокольни которой был виден купол Храма Воскресения Господня. Следов этой церкви ныне не видно. В IХ веке близ подземного Гефсиманского храма была выстроена обитель, в которой подвизались более 30 монахов.

Большим разрушениям подвергся храм в 1009 году от гонителя святых мест Хакима. Значительные изменения, следы которых остались и поныне, произвели крестоносцы в 1130 году. В ХI-ХII веках исчезла из Иерусалима часть вырезанного камня, на котором Спаситель молился в ночь Его предания. Эта часть камня до VI века находилась в Гефсиманской базилике.

Но, несмотря на разрушения и изменения, общий первоначальный крестообразный план храма сохранился. При входе в храм по бокам железных дверей стоят четыре мраморных колонны. Чтобы войти в храм, надо спуститься по лестнице из 48 ступеней. На 23-й ступени на правой стороне находится придел в честь святых Богоотцев Иоакима и Анны с их гробницей, а напротив, на левой стороне — часовня праведного Иосифа Обручника с его гробницей. Правый придел принадлежит Православной Церкви, а левый — Армяно-Григорианской (с 1814 года).

Храм Успения Матери Божией имеет следующие размеры: в длину 48 аршин, в ширину 8 аршин. Ранее в храме кроме дверей были и окна. Весь храм украшен множеством лампад и приношений. В усыпальницу Матери Божией ведут два маленьких входа: входят западными дверьми, а выходят северными. Усыпальница Пречистой покрыта драгоценными занавесами. Погребальное ложе Матери Божией высечено из камня по образу древнееврейских гробниц и очень сходно с Гробом Господним. За усыпальницей находится алтарь храма, в котором ежедневно совершается Божественная литургия на греческом языке.

Масличные деревья на восточной и северной сторонах храма в VII-VIII веках приобрели православные у турок. Католики приобрели масличные деревья на восточной и южной сторонах в 1803 году, а армяно-григориане — на западной стороне в 1821 году.

12 августа в Малой Гефсимании в 2 часа ночи настоятель Гефсиманского храма совершает Божественную литургию. По окончании литургии в 4 часа утра настоятель в полном облачении совершает краткий молебен перед светлой плащаницей, возлагает ее на руки и торжественно несет вплоть до храма в Гефсимании, где находится святая гробница Матери Божией. Все члены Русской Духовной Миссии в Иерусалиме во главе с начальником Миссии ежегодно участвуют в перенесении святой плащаницы, называемом «литанией».

Чин погребения Матери Божией в Гефсимании начинается по обычаю утром 14 августа. Множество народа во главе с архиереями и клириками отправляются от Иерусалимской Патриархии (возле Храма Воскресения Христова) в печальный путь. По узким улочкам Святого Града погребальная процессия движется в Гефсиманию. В первых рядах шествия несут икону Успения Пресвятой Богородицы. По дороге икону встречают богомольцы, лобызают лик Пречистой и подносят к иконе детей разных возрастов. За духовенством в два ряда шествуют чернецы — монахи и монахини Святого Града: греки, румыны, арабы, русские. Шествие, продолжительностью около двух часов, завершается параклисом в Гефсиманском храме. Перед престолом, за усыпальницей Матери Божией, сооружается возвышенность, на которой в благоухающих цветах и миртах, покрытая драгоценными пеленами покоится плащаница Пресвятой Богородицы.

«О дивное чудо! Источник Жизни во гробе полагается, и лествица к Небеси гроб бывает…» — здесь, у гроба Самой Пречистой, эти слова пронзают своим первоначальным смыслом и печаль растворяется радостью: «Благодатная, радуйся, с Тобою Господь, подаяй мирови Тобою велию милость!»

Многочисленные паломники, прикладываясь к иконе Успения Пресвятой Богородицы, по древнему обычаю, наклонившись, проходят под ней.

В день отдания праздника (23 августа) снова совершается торжественное шествие. В обратный путь святая плащаница Пресвятой Богородицы переносится духовенством во главе с настоятелем-архимандритом Гефсимании.