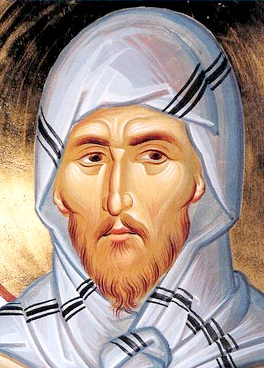

Вся жизнь преподобного Феодора Студита была отдана стойкой борьбе за чистоту Православия. За свое исповедание он претерпевал гонения и ссылки. В защиту Православия он писал смелые и бескомпромиссные, но удивительно богословски выверенные и аргументированные работы и письма. Опираясь на свой живой опыт монашеского делания, он восстанавил иноческое житие в разоренном и запущенном в иконоборческие годы Константинопольском Студийском монастыре. И все дела преподобного оказались на многие века длиннее его земного поприща. В день памяти преподобного предлагаем читателям портала «Православие.ру» подборку отрывков из его творений.

Что может быть лучше и блаженнее для человека, кроме того, чтобы только служить Живому Богу в святости и праведности, соблюдать свои душу и тело чистыми от всякого греха, пламенно желать будущих благ, постоянно переходить помыслом от земного к небесному, иметь душу свободной от всякой страсти, ускользать, подобно птице, от диавольских силков и возлетать вверх на волю? Такой человек радуется и веселится блаженной и сладкой радостью.

О скорбях

Если мы ищем Царства Небесного, то нам непременно придется идти по тесному и узкому пути, где скорбь, нужда, голод и прочее, причем Бог с целью испытать нашу к нему любовь попускает случаться с нами на краткое время искушениям, окажемся ли мы твердыми в скорбных обстоятельствах.

***

Найдется лишь хотя бы один святой, который прожил без скорби?

Найдется лишь хотя бы один святой, который прожил без скорби? Нет ни одного такого. Поэтому, чада, не смущайтесь тем, что с нами случается, но радуйтесь, что это вас постигло: пусть воспламенится в вас сильнее любовь Божия, чтобы таким образом вам погасить наслаждения и прогнать демонов.

***

Мы, если будем с благодарением и терпением переносить то, что с нами случается, добро нам будет. Если же будем роптать, смущаться и тяготиться, то как удостоимся быть с теми, которые до крови противостали греху? Или как нам не подвергнуться посмеянию в день оный, когда мы и более легкое не захотели совершать с усердием.

***

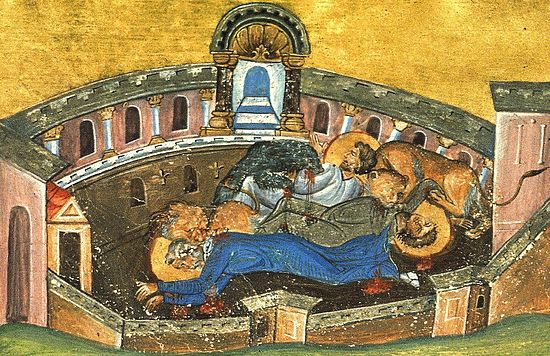

Получая взамен ничтожных трудов и кратких невзгод Царство Небесное, не будем считать всего этого тяжким. Мученикам ведь приходилось проливать кровь, претерпевать отсечение членов, сокрушение костей, и , однако, они не огорчались от этого, но с сокрушенным духом (см. Дан. 3: 39) взывали к Богу: нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас (Рим. 8: 18). Ибо если Сам Господь наш и Бог был заклан, пронзен гвоздями по рукам и ногам, и, как мертвец, был положен в гроб, то чего же важного и особенного в том, если нам нужно переносить то же самое? Наоборот, мы должны к этому стремиться. Нам ведь не приходится терпеть отсечение членов, проливать кровь; так как же после этого нам не переносить благодушно небольших невзгод, дабы по Писанию (см. Евр. 10: 35), получить за это воздаяние совершенных?

***

Мы еще не были поражены и бичуемы, как каждый из преподобных и праведников. В будущем веке какими страданиями за Христа мы сможем превозноситься, если не вынесем бодро и мужественно и этого малого, именно: поругания, стыда, оскорбления, бесчестия, косых взглядов, унижения?

***

В скорби бывает живущий в Господе, ибо тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь (Мф. 7: 14), а противоположный путь иного свойства. Когда же придет конец подвигов, тогда вы узнаете, невесты Христовы, что доставила вам такая жизнь. Вы в неизреченной радости будете вознесены добрыми Ангелами и войдете в нерукотворенную храмину, в небесный брачный чертог, чтобы постоянно, вовеки пребывать с Господом.

Различение духов

По состоянию души старайся определить, кто к тебе пожаловал

По самому состоянию своей души старайся определить, кто к тебе пожаловал, друг или враг. Если он оставляет твою душу безмятежной, не разнеживает ее, а, наоборот, делает ее мужественной, не возбуждает в ней равнодушия к небесным созерцаниям, страху пред будущим, жажде уготованных благ, то это хороший признак. Открой такому Гостю врата своего сердца, введи Его к себе, предложи Ему угощение, дай Ему у себя пристанище, свечеряй с ним, дабы и Он, в свою очередь, напитал тебя для еще большего стремления к Богу и всему Божественному. Но если он вносит в душу смятение, поднимает в ней шум, заставляет тебя уставлять глаза на плоть и кровь, на мирские связи и пристрастия, уже и теперь раздражая и как бы разжигая твою душу пожаром сластей, то – прочь от него подальше, прогони дракона. Он явился, чтобы сделать тебя, воина Христова, добычей какого-нибудь одного и короткого удовольствия. Он приблизился, дабы тебя, героя умертвить навеки одной чашей холодной воды, примешав туда яду удовольствия.

***

Овцы Мои слушаются голоса Моего… За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса (Ин. 10: 27, 5). О, если бы и нам довелось стать достойными этого зова и попасть в число овец Христовых! Ибо где Христос, там нет места противнику-диаволу. Пока праотец наш Адам сохранял здоровым свой душевный слух и слушал Божественный глас, то он и жил в раю и наслаждался горними созерцаниями, нетленной пищей. А когда он послушался наговора змия и вкусил от греховного дерева, то почувствовал стыд от наготы, и когда Бог спросил его: где ты? – скрылся (см. Быт.3: 9–10). Вследствие этого он затем изгоняется из того святого места и осуждается на этот скорбный образ жизни в тлении.

Духовная брань

Нам должно каждый день, скажу даже — каждый час, мужественно вооружаться против страстей при помощи Божией, и вместе с Богом великими подвигами побеждать врага, который всегда жаждет нашей погибели. Но его мечи не могут окончательно погубить внимательно наблюдающего за собой. Невозможно подвизающемуся совершенно не терпеть поражений в слове, и мысли, и в том, что не причиняет греховной смерти. Но надо скорее снова вступить в борьбу и противостоять врагу с надлежащей твердостью.

***

Будем держать якорь веры нашей, прострем парус нашей надежды, и всею силою нашею будем переплывать великую пучину сей жизни. Во время долгого плавания всегда бывает, что нас беспокоят противные ветры, т. е., плотские брани, восстают бури — плотские пожелания; волны и волнения возникают из глубины сердечных помышлений, и многое другое, что случается с плавающими по морю: разбойники — лукавые бесы, скалы — ослепление от неведения, камни, сокрытые под морскою водою — неготовность душ наших. А под многоводием корабля разумеется неисповедание грехов, ибо многократно бывает, что если корабельщики вознерадят о воде в корабле, то от нерадения потопают вместе с кораблем. Поэтому и мы, братие мои возлюбленные, будем ко всему этому иметь великое внимание, и бдительно шествовать путем Божиим.

***

Мы, чада, должны иметь достаточный военный опыт

Вы видите, чада, что нас постигает не временный и периодический холод и ветер, но ежедневные и ежечасные, ежеминутные нападения мстительного демона и что во время этих неподдающихся описанию выступлений его против нас происходят многочисленные и многообразные нашествия на нас, осады, построения и битвы, схватки и столкновения, колотья и поранения, кровопролития и увечья, пленения и захваты. Нельзя ничего сравнить или поставить выше такой войны, обильной опасностями. Одним овладевают, другого пронзают стрелою греховной, иного связывают господством страстей и действительно уводят в плен в мысленный Египет. Одного бьют без конца, у другого ужасными пожеланиями отсекают все члены души. Одного душат сокрытием слова Божия. И блажен среди вас тот воин Христов, в которого стреляют, но он не уязвляется, которого ранят, но он не поражается, уводят в плен, но он не сдается. Восплачем же, чада, и о нас самих, будем непрестанно иметь в виду поднимающуюся против нас войну, рассудительно выстроимся против врагов наших, помогая друг другу и для разрушения демонских укреплений (см. 2 Кор. 10: 4) вооружаясь не телесным, а духовным оружием (Еф. 6: 13–18). Мы, чада, должны иметь достаточный военный опыт; и если кто научится воевать, тому не страшны враги и он не падает случайно.

***

Наш соперник и противник, наш враг диавол далеко не лишен опытности, осведомленности и настойчивости, напротив, он усердно и прямо-таки непостижимо старается, где бы удобнее ему ударить, откуда бы встретить, с какой бы стороны лучше отбить удар, как бы ловчее сделать нападение, как бы пустить стрелу, устроить засаду, подставить ногу, толкнуть и повалить на землю. Разве не мало здесь требуется заботы и прилежания?

***

Мы должны внимать, что настоящая жизнь есть время подвигов, время скорбей и потов; и не малодневных только и временных подвигов, скорбей и потов, но всегдашних, многолетних и во всю жизнь века сего. И опять, кто не устоит в таких подвигах, тот лишается не чего-либо малого, ничтожного и человеческого, но самых Божественных и Небесных вещей. Ибо достигающие искомого многим терпением, всегдашним долготерпением и хранением заповедей, наследуют Небесное Царство и бессмертие, вечную жизнь и неизреченное и неисповедимое успокоение вечными благами; а погрешающие нерадением, леностию, пристрастием и любовию к миру сему и к смертоносным и тлетворным наслаждениям, наследуют вечную муку, бесконечный стыд и стояние ошуюю, и должны будут пойти с бесами туда, где огнь неугасимый, червь неусыпаемый, скрежет зубов, пропасть великая, тартар нестерпимый, узы неразрешимые, самая мрачная преисподня, и не на несколько времени или на год, и не на сто или тысячу лет: ибо мука не будет иметь конца, как думает Ориген, но навсегда и на вечно, как сказал Господь: И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную (Мат. 25: 46).***

Когда по-видимому царствует мир и утверждение (1 Фес. 5: 3), внезапно может возникнуть смятение, бой, война, убийство, и что всего горше – души, а не тела. Коварный враг на некоторое время отступает, чтобы таким образом вызвать ослабление осторожности, а потом сразу, одним нападением, скорее и извратить, и погубить помысл. Ослаблять осторожность нельзя, не может быть времени для отдыха. Он потопил много таких, которые было уже достигли пристани спасения. Вследствие ничтожного нерадения многих таких, которые поднялись было уже на самый небесный свод, он низвел на землю беззакония, у весьма многих он разворовал сокровища добродетелей и пустил их нищими.

***

Диавол – вор. Он постоянно развлекает наш рассудок различными помыслами и мутит его мирской суетой, дабы мы и не нашли места добродетели и благого жития. Но мы не позволим себе обольститься обманом.

***

Будем беречься, чтобы внешние предметы не увлекали наши чувства, и, насколько возможно, больше станем смирять их. Смотреть мы должны разумно, не разбегаться глазами и не обращать их туда и сюда, потому что смотрит не глаз, а душа – внешний человек лишь отображает ее.

***

Не допустим, чтобы помыслы одержали над нами победу

Станем пребывать в непрерывном свидетельстве нашей совести, не преклоним, братия, колена пред Ваалом, не допустим того, чтобы помыслы одержали над нами победу, а еще лучше — будем погашать разженныя стрелы лукаваго слезами, вниманием, молитвою, сокрушением и остальными изнурениями плоти.

***

Стоящие на первом месте тщеславие, самоволие и склонность к наслаждениям не позволяют жить хорошо, в мире, простоте и незлобии, добре проходить короткие и немногие дни этого века. Кто волнуется и враждует, пусть винит себя, а не ближнего. Кто хочет идти прямым путем и образумиться душей и телом, пусть не отстаивает своих склонностей – и прекратятся печали, и умолкнут огорчения, и звери дивии, по выражению Иова примирятся ему (Иов. 5: 23).

***

Будем относится друг ко другу со снисходительностью, будем побеждать других своею готовностью покориться, выдвигая вперед величайшее на диавола оружие – слово «прости».

***

Вы знаете, какие стрелы диавол совне и изнутри направляет против нас, как он для нашей опасности и гибели производит льстивые внушения, страстные движения, пагубные удовольствия, замешательство, смятение и тревогу сердца, как он возбуждает и воспламеняет страсти, подкладывает, по примеру халдеев, нефть, смолу, паклю и хворост в видебурных помыслов и разжигает пламя на сорок девять локтей, согласно сказанному (Дан. 3: 46–47). Итак, кто избежит его? Кто не поклонится золотому истукану и не преклонит колен пред Ваалом (Рим. 11: 4)? Кто скажет: богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся (Дан. 3: 18)? Тот, кто сохраняет себя чистым, с помощью исповеди погашает греховное чувство, совершенно его испепеляет, всякий раз, как в течение дня оно разжигается. Блажен бывает такой подвижник, потому что он вместе с тремя отроками еврейскими получает венец за исповедание и подвижничество.

***

Диавол смущает прелестью удовольствия, а мы станем укреплять в себе желание будущих благ. Он разжигает страсть, а мы будем с благоговением чтить разумное начало нашей души, созданной по образу Божию, или же размышлять об огне геенны, который постигнет всех, делающих подобное; и вообще, какими бы способами мы ни уловлялись, станем соблюдать осторожность.

***

Стойте несокрушимо против диавольских козней, погашая божественными молитвами и призыванием пожар страстей. Возникновение страстей – это свойство нашего естества, но наше дело прогонять их с первым же их вторжением. Враг пришел и начинает воспламенять тебя – ты убеги. Когда искуситель представит тебе неподобающее зрелище, ты закрой очи своей души; когда ненавистный рыбак закинет свою приманку греха в твое сердце, ты отбрось удочку сласти подальше; когда нашептавший в Евины уши смерть станет что-нибудь наговаривать тебе, ты заткни уши; когда, наконец этот мастер, мироварщик и поставщик разных приманок, предложит их тебе в то время, как ты сидишь или ходишь, – не принимай их, ибо от этого закружишься подобно флюгеру.

Сделайся крепким и защищенным стенами городом

Итак, укрепи себя, чадо, со всех сторон, сделайся крепким и защищенным стенами городом, будь медной стеной и камнем недвижимым, дабы тебе остаться непоколебимым, сколько бы раз на тебя не обрушились бури.

***

Маленькое нерадение, пренебрежение, неожиданно тебя охватившее и подчинившее, ввергают тебя тут же в бездну греха.

***

Смотрите за собою, чада мои, и дальше, ибо добро приобретается трудно, у невнимательного оно легко похищается и даже добытое ценою многолетних поисков оно легко исчезает при малейшей небрежности.

***

Смотрите, чтобы сердца ваши никогда не отягощались унынием, расслаблением и неподходящими помыслами и дабы вследствие этого не нашли на ваши души падение и гибель, но с юношеской ревностью закончите остаток своей кратковременной и превременной жизни, да перейдете из этой жизни к будущему веку с доблестными подвигами, со славнейшими преуспеяниями и честнейшими добродетелями, чтобы получить там от Мздовоздаятелдя Бога неувядаемый венец правды.

***

Ввиду того что и каждому из нас дана в настоящей жизни, как бы в качестве поля душа, и мы должны вести на ней всякие духовные работы, чтобы получить запас пищи и продовольствия на будущую жизнь (ибо создавший нас Господь, несомненно, в день Суда потребует этого от нас), то я прошу вас и умоляю: будем вместе, дружно возделывать свои поля, поднимем целину благочестия, засеем ее не по терниям страстей, но по пашне, очищенной от всякой греховной растительности, оросим ее духовными дождями, то есть богосокрушенными слезами, чтобы не причинили ей вреда мысленные звери, обнесем поле крепкой изгородью – страхом Божиим, осветим его солнцем и теплотою духовной любви, дабы нам в конце концов наполнить свои духовные руки снопами и собрать множество пшеницы святых заповедей Христовых. Посему каждый из нас, прошу, пусть покажет прекрасным житием свое поле в хорошем состоянии, плодородным, цветущим в воню благоухания (Быт. 8: 25; ср. 2 Кор. 2: 15–16) Господу.

***

Будем так же рассудительны, как были рассудительны отцы наши, чтобы не терять ни одного дня, ни одного часа, но твердо и усиленно работать над очищением души и изгнанием страстей, держаться в возвышенном созерцании благ, чтобы искать всем сердцем Бога и, стучать в двери и не впадать при этом в отчаяние.

***

Будьте всегда тверды, доколе не удалитесь из здешнего мира

Если дух не будет внимателен и не станет делать всего умеренно и в порядке, то он подвергнется опасности потерять все, что он так хорошо стяжал, – из богача сразу станет бедняком и с высоты славы падет прямо в позор. Посему, прошу вас и молю, будьте всегда тверды, доколе не удалитесь из здешнего мира и не преставитесь в тот надежный и недоступный ворам мир.

***

Время бежит и влечет нас к концу этой мимолетной жизни. Насколько же рассудителен тот человек, который не теряет времени в безразличной жизни и в содеивании диавольских сквернодеяний! Насколько благоразумен тот, кто проводит свою жизнь со вниманием и кто не дает увлечь себя нерадению, но, готовясь к смерти, постоянно напрягает себя и представляет свое, и духовное, и телесное дело чистым пред лицом Вседержителя Бога! Как мудр, тот, кто обращает свой душевный взор горе, к небу, кто созерцая там, хотя, правда, и туманно, красоту горних зрелищ, переносит все свои стремления в жажду одного только этого, и кто паря с вышними Силами, после того ничего уже не находит для себя тяжким, но терпит и обиды, и унижения, и страдания, голод, жажду, холод, зной и катается, по Писанию, среди братий, как камень святой (Зах. 9: 16).

***

Мы ищем и мечтаем о нашем древнем порядке жизни, жизни в раю сладости, из которого мы раньше были изгнаны за безрассудство, повторяем и признаем древнее и отеческое жительство тех святых, которые проидоша въ милотех и в козиях кожах, их же не бе достоин весь мир (Евр. 11: 37–38), покидаем лживый мир и идем к Богу; взираем вверх, на небо, и познаем причины творения и, теряя всё, господствуем надо всем.

***

Спасение есть великое и достойное многого удивления дело. Если мы не отчуждимся совершенно от мира и не станем жить на земле, как на небе, то, простите меня за глупость и невежество, нам не увидеть горнего света. Хотя слово это трудно и строго, но оно истинно.