«…Ты бо еси граду сему похвала и утверждение»

(Кондак, глас 3)

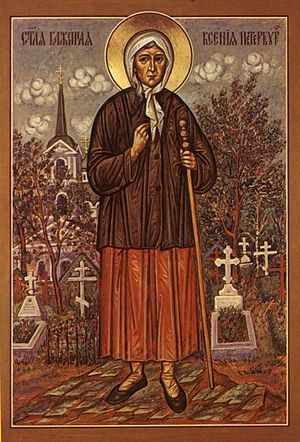

Блаженная Ксения Петербургская еще при жизни и на протяжении XIX-XX веков почиталась скорой помощницей и чудотворицей. Ради спасения и любви к ближним она взяла на себя подвиг казаться безумною. За свои труды, молитвы, пощения, странничества и претерпевание со смирением насмешек блаженная получила от Бога дар прозорливости и чудотворения. Ее часовня на Смоленском кладбище была испещрена благодарностями за содеянные чудеса по ее молитвенному предстательству.На Поместном Соборе Русской Православной Церкви в июне 1988 года блаженную Ксению Петербургскую причислили к лику святых.

Блаженная Ксения родилась между 1719 и 1730 годами и свой спасительный подвиг несла в Петербурге. Мужем Ксении был певчий придворного хора Андрей Феодорович Петров. О детстве и юности блаженной ничего не известно, память народная сохранила лишь то, что связано с началом подвига юродства Ксении – внезапная смерть мужа, умершего без христианского покаяния. Читать далее