Мученики Аникита и Фотий (его племянник) были родом из Никомидии. Аникита, военный сановник, обличал императора Диоклитиана (284-305), установившего на городской площади орудия казни, чтобы устрашать христиан.

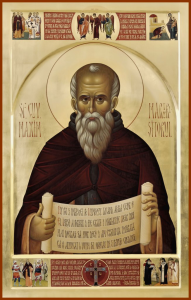

Преподобный Максим Исповедник

Преподобный Максим Исповедник родился в Константинополе около 580 года и вырос в благочестивой христианской семье. В юности он получил разностороннее образование: изучил философию, грамматику, риторику, был начитан в древних авторах и в совершенстве владел богословской диалектикой. Когда преподобный Максим поступил на государственную службу, знания и добросовестность позволили ему стать первым секретарем императора Ираклия (611–641). Но придворная жизнь тяготила его, и он удалился в Хрисопольскую обитель (на противоположном берегу Босфора – ныне Скутари), где принял иноческий постриг. Читать далее

Мученик архидиакон Евпл

Мученик архидиакон Евпл пострадал в 304 году при императорах Диоклитиане (284-305) и Максимиане (284-305). Он служил в сицилийском городе Катане.

Всегда нося при себе Евангелие, святой Евпл бесстрашно проповедовал язычникам о Христе. Однажды, когда он читал и объяснял Евангелие собравшемуся народу, его схватили и представили правителю города Калвисиану. Святой Евпл исповедал себя христианином и обличил идольское нечестие. За это его предали мучениям. Израненного святого бросили в темницу, где он пробыл в молитве 7 дней. Читать далее

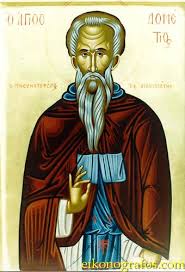

Преподобномученик Доме́тий Персиянин, Сирийский, иеродиакон

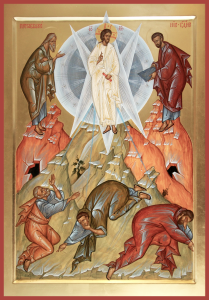

Преображение Господне.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Бывает, что человек, которого мы знали близко, который казался знаком нам, знаем нам до самых глубин, вдруг предстанет перед нами, каким мы никогда его не видели, никогда не чуяли. Это бывает, когда коснется нас до самых глубин откровение любви, когда мы новыми глазами видим человека, когда видим мы его, как его видит Бог: во славе, как образ Божий, сияющий из глубин, который обычно от нас как бы утаен, закрыт — и нашей слепотой, и несовершенством человека. Читать далее

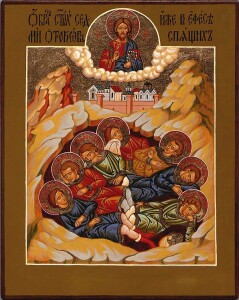

Святые семь Ефесских отроков

Семь ефесских отроков: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин, жили в III веке. Святой Максимилиан был сыном ефесского градоначальника, остальные шесть юношей – сыновьями других знатных ефесских граждан. Юноши были друзьями с детства и все состояли на военной службе. Когда император Декий (249–251) прибыл в Ефес, он повелел всем гражданам явиться для принесения жертвы языческим божествам; непокорных же ожидали мучения и смертная казнь. По доносу искавших расположения императора к ответу были призваны и семь ефесских отроков. Читать далее

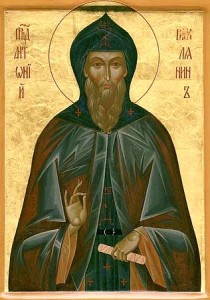

Преподобный Антоний Римлянин

Преподобный Антоний Римлянин родился в Риме в 1067 году от богатых родителей, державшихся православного исповедания веры, и был воспитан ими в благочестии. Лишившись родителей в 17 лет, он принялся за изучение писаний отцов на греческом языке. Затем он раздал часть наследства нищим, а другую вложил в деревянную бочку и пустил ее в море. Сам же принял пострижение в одном из пустынных скитов, где прожил 20 лет. Гонение со стороны латинян на православных принудило братию разойтись. Преподобный Антоний скитался, переходя с места на место, пока не нашел на пустынном берегу моря большой камень, на котором целый год прожил в посте и молитве. Читать далее

Жития семи отроков Ефесских: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина

Семь ефесских отроков: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин, жили в III веке. Святой Максимилиан был сыном ефесского градоначальника, остальные шесть юношей – сыновьями других знатных ефесских граждан. Юноши были друзьями с детства и все состояли на военной службе. Когда император Декий (249–251) прибыл в Ефес, он повелел всем гражданам явиться для принесения жертвы языческим божествам; непокорных же ожидали мучения и смертная казнь. Читать далее

Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана

Изнесение Честны́х Древ Животворящего Креста Господня.

В греческом часослове 1897 года так объясняется происхождение этого праздника: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (в честь Святой Софии – Премудрости Божией). С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предъисхождение Честного Креста». Читать далее