Судьба этого подвижника необычна. Мы привыкли, что его творения изучаются среди прочих творений латинских отцов Церкви. Мы называем его «Римлянин», хотя в древности его именовали и «Скифом». Он много потрудился на христианском Западе, однако решающее значение для него имел христианский Восток, монастыри Египта и Святой Земли. Так что его можно бы назвать восточным отцом, который писал на Западе и по-латыни. Читать далее

Архив автора: admin

Поучение в Неделю 1-ю Великого поста. Торжество Православия

Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди.

За что мы любим Православие и Православную Церковь? В дни Своей земной жизни, благочестивые слушатели, Господь наш Иисус Христос объединил около Себя всех верующих в Него, а среди этих верующих особо приблизил к Себе апостолов. Читать далее

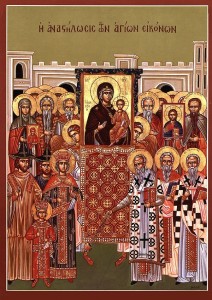

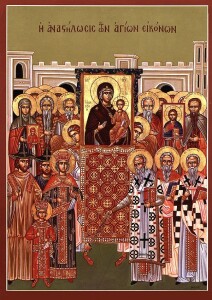

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

В конце первой недели Великого Поста мы празднуем Торжество Православия. Этот праздник был установлен после того, как окончательно и победоносно была утверждена наша вера в почитание святых икон. Но теперь мы это ощущаем еще шире — как торжество всего Православия, всей истины Божией. Вот тут некоторые стоят с недоумением и думают, — и по всей земле так: Читать далее

Мученики Маврикий и семьдесят воинов, с ним пострадавших

Император Максимиан, правивший с 296 по 305 г., начал повсеместные гонения на последователей Христа. Гонитель объезжал различные области империи во главе войска, чтобы лично присутствовать при казнях множества невинных людей. Прибыв в Апамею, столицу провинции Вторая Сирия, он получил от языческих жрецов донос. В нем сообщалось, что Маврикий и семьдесят воинов под его началом являются христианами и отказываются участвовать в культе императора, обязательном в римской армии. Читать далее

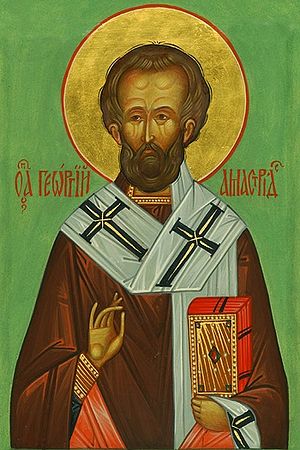

Святитель Георгий, епископ Амастридский

Святой Георгий[1] родился и вырос в городе Кромне, около города Амастриды, на берегу Черного моря в Пафлагонии. Он явился даром Божиим для своих родителей после их долгой бездетности. Закончив образование, Георгий поселился на горе Сирик вместе со святым отшельником, который наставил его в правилах ангельской жизни. По смерти духовного отца, дабы не лишиться благодати послушания, он пошел в Вонисский монастырь. Там он снискал всеобщее восхищение подвигами и непрестанной молитвой. Читать далее

Великомученик Феодор Тирон

Святой славный мученик Христов Феодор Тирон был родом из Амасии Понтийской. Он служил в римской армии во времена великого Диоклетианова гонения, около 303 года. Христианин с детства, он скрывал свою веру, но не из малодушия, а потому что ждал от Бога знамения, чтобы предать себя мученичеству. Читать далее

Святитель Агапит, исповедник, епископ Синадский

Святой Агапит жил на рубеже III—IV вв. и был родом из Каппадокии. В юности он принял постриг в монастыре, где подвизались более тысячи монахов. Словно пчела, собирающая мед с цветков, он с каждого брал пример добродетелей и аскетических подвигов, дабы преподнести Господу сладкий мед совершенства. Убивая в себе естественное влечение к телесным удовольствиям, он тридцать лет питался одной люпиновой шелухой, больше восьмидесяти дней ел золу вместо хлеба. Полностью овладев сном, он довольствовался часовым отдыхом, а остальное время ночи проводил в молитве. Читать далее

Покаянный канон Андрея Критского. Понедельник.

Великим постом с понедельника по четверг первой седмицы на великих повечернях читается покаянный канон святого Андрея Критского. Канон этот назван Великим как по множеству мыслей и воспоминаний, в нем заключенных, так и по количеству содержащихся в нем тропарей – около 250 (в обычных канонах их около 30). Для чтения на первой седмице поста канон разделяется на четыре части, по числу дней. В среду и четверг к Великому канону прибавляется несколько тропарей в честь преподобной Марии Египетской, пришедшей из глубокого духовного падения к высокому благочестию. Великий канон завершается тропарями в честь его творца – святого Андрея Критского.

Святой апостол Филипп

Святой Филипп[1] родился в галилейском городе Вифсаиде – на родине святых апостолов Петра и Андрея. Он был настолько усерден в размышлениях о законе и пророках, что презрел все мирские заботы и потому провел всю жизнь, сохранив девство. Читать далее

Слово в Прощеное воскресенье

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Настало время, дорогие братья и сестры, когда Святая Церковь вновь призывает нас к покаянию и спасению. «Постящеся, братия, телесне, постимся и духовно» – есть такие слова в одной из великопостных стихир. Читать далее