Архив рубрики: Новости

Жития праведных Богоотец Иоакима и Анны

Святой праведный Иоаким, сын Варпафира, был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его родится Cпаситель мира.

Праведная Анна была дочерью Матфана и по отцу была из колена Левиина, а по матери – из колена Иудина. Супруги жили в Назарете Галилейском. Они не имели детей до глубокой старости и всю жизнь скорбели об этом. Им приходилось переносить презрение и насмешки, так как в то время бесчадие считалось позором. Читать далее

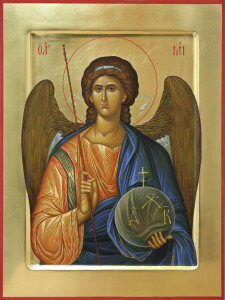

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) (IV)

Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой Херотопа, находился храм во имя Архистратига Михаила; около храма истекал целебный источник. Храм этот был сооружен усердием одного из жителей города Лаодикии в благодарность Богу и святому Архистратигу Михаилу за исцеление его немой дочери водой источника. Читать далее

Мученик Созонт

Архангел Божий Михаил

Архангел Михаил – один из высших Ангелов, принимающий самое близкое участие в судьбах Церкви. Священное Писание нас учит, что, кроме физического, существует великий духовный мир, населенный разумными, добрыми существами, именуемыми Ангелами. Слово «ангел» на греческом языке значит «вестник». Священное Писание их именует так потому, что Бог нередко через них сообщает людям Свою волю. В чем же собственно состоит их жизнь в духовном мире, который они населяют, и в чем заключается их деятельность – мы почти ничего не знаем, да, в сущности, и понять не в состоянии. Они пребывают в условиях, совершенно отличных от наших материальных: там время, пространство и все жизненные условия имеют совсем иное содержание. Приставка «архи» к некоторым Ангелам указывает на их более возвышенное служение сравнительно с другими Ангелами. Читать далее

Жития пророка Захарии и праведной Елисаветы.

Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Они происходили из рода Ааронова: святой Захария, сын Варахии, был священником в Иерусалимском храме, а святая Елисавета была сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Праведные супруги, «поступая по всем заповедям Господним беспорочно» (Лк.1,5-25), страдали неплодием, что считалось в ветхозаветные времена великим наказанием Божиим. Однажды во время служения в храме святой Захария получил весть от Ангела, что его престарелая жена родит ему сына, который «будет велик пред Господом» (Лк.1,15) и «предъидет пред Ним в духе и силе Илии» (Лк.1,17). Читать далее

Краткое житие святителя Иоасафа Белгородского

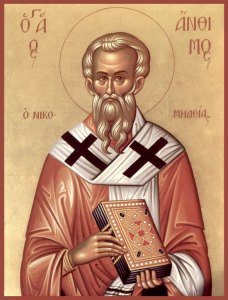

Жития священномучеников Анфима, епископа, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны девы и Евфимия.

Священномученик Анфим, епископ Никомидийский, и с ним другие мученики пострадали во время гонения на христиан при императорах Диоклитиане (284–305) и Максимиане (284–305). Преследования христиан особенно обострились после того, как в Никомидийском императорском дворце случился пожар.

Язычники обвинили христиан в умышленном поджоге и проявили по отношению к ним неслыханную жестокость. Так, в одной только Никомидии в день Рождества Христова было сожжено в храме до двадцати тысяч молящихся. Однако эти бесчеловечные действия не устрашили христиан: они твердо исповедовали свою веру и принимали мученическую смерть за Христа.

Так, страдальчески скончались в то время святые Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Петр, Индис и Горгоний. Одни из них были усечены мечом, другие – сожжены, засыпаны землей или утоплены в море. Зинон, воин, за смелые обличения императора Максимиана был побит камнями, а затем обезглавлен. Тогда же погибла от рук язычников бывшая жрица, святая дева Домна, и святой Евфимий, которые заботились о том, чтобы тела святых мучеников были погребены. Епископ Анфим, управлявший Никомидийской церковью, по просьбе паствы скрывался в селении недалеко от Никомидии.

Оттуда он обращался к христианам с посланиями, в которых убеждал их твердо держаться святой веры и не страшиться мучений. Одно из его писем, посланное с диаконом Феофилом, было перехвачено и передано императору Максимиану. Феофил был подвергнут допросу и умер под пытками, так и не открыв своим мучителям местопребывание епископа Анфима. Через некоторое время Максимиану все же удалось узнать, где находится святой Анфим, и он послал за ним отряд воинов. На пути повстречался сам епископ. Воины не узнали святого, но он позвал их к себе, угостил обедом, а затем открыл, что он и есть тот, кого они ищут. Воины не знали, что делать, хотели оставить святого и сказать императору, что не нашли его. Епископ Анфим не терпел лжи и не согласился на это.

Воины уверовали во Христа и приняли Святое Крещение. Но при этом святитель все же заставил их исполнить приказание правителя. Когда епископ Анфим явился к царю, тот приказал принести орудия казни и положить перед ним. «Неужели ты, царь, думаешь устрашить меня орудиями казни? – спросил святитель. – Нет, не устрашишь того, кто сам желает умереть за Христа! Казнь устрашает только малодушных, для которых временная жизнь дороже всего». Тогда царь распорядился жестоко мучить святого и усечь мечом. Епископ Анфим до последнего вздоха радостно славил Бога, за Которого сподобился пострадать († 302).

Основатель Киево-Печерской Лавры святой Антоний

Житие преподобного Антония Печерского.

Основатель Киево-Печерской Лавры святой Антоний родился в начале XI века в городе Любече (вблизи Чернигова) и в Крещении был назван Антипой. С юных лет он почувствовал влечение к высшей духовной жизни и по внушению свыше решился идти на Афон. В одной из Афонских обителей он принял постриг и начал уединенную жизнь в пещере близ этого монастыря, которую до сих пор показывают.

Когда он приобрел в своих подвигах духовную опытность, игумен дал ему послушание, чтобы он шел на Русь и насадил иночество в этой новопросвещенной христианской стране. Антоний повиновался. Когда преподобный Антоний пришел в Киев, здесь было уже несколько монастырей, основанных по желанию князей греками. Но святой Антоний не избрал ни одного из них, поселился в двухсаженной пещере, выкопанной пресвитером Иларионом. Это было в 1051 г.

Здесь святой Антоний продолжал подвиги строгой иноческой жизни, которыми славился на Афоне: пищей его были черный хлеб через день и вода в крайне умеренном количестве. Вскоре слава о нем разнеслась не только по Киеву, но и по другим русским городам. Многие приходили к нему за духовным советом и благословением. Некоторые стали проситься к нему на жительство. Первым был принят некто Никон, саном иерей, вторым преподобный Феодосий.

Преподобный Феодосий провел свою молодость в Курске, где жили его родители. С ранних лет он обнаружил благочестивое настроение духа: каждый день он бывал в храме, прилежно читал слово Божие, отличался скромностью, смирением и другими добрыми качествами. Узнав, что в храме иногда не служат литургию из-за недостатка просфор, он решил сам заняться этим делом: покупал пшеницу, своими руками молол и испеченные просфоры приносил в церковь.

За эти подвиги он терпел много неприятностей от матери, которая горячо его любила, но не сочувствовала его стремлениям. Услышав однажды в церкви слова Господни: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня» (Мф.10,37), он решился оставить и мать (отец уже умер), и родной город и явился в Киев к преподобному Антонию.

«Видишь ли, чадо, – спросил его Антоний, – что пещера моя скромна и тесна?» – «Сам Бог привел меня к тебе, – ответил Феодосий, – буду исполнять то, что ты мне повелишь».

Когда число сподвижников преп. Антония возросло до 12, он удалился на соседнюю гору, вырыл себе здесь пещеру и стал подвизаться в затворе. Феодосий остался на прежнем месте; скоро он был избран братией во игумена и начал стараться об учреждении правильного общежития по уставу цареградского Студийского монастыря.

Главные черты учрежденного им общежития были следующие: все имущество у братии должно быть общее, время проводилось в непрестанных трудах; труды разделялись по силе каждого игуменом; каждое дело начиналось молитвой и благословением старшего; помыслы открывались игумену, который был истинным руководителем всех ко спасению. Преподобный Феодосий часто обходил келлии и наблюдал, нет ли у кого чего лишнего и чем занимается братия.

Часто и ночью он приходил к двери келлий и, если слышал разговор двух или трех иноков, сошедшихся вместе, то ударял жезлом в дверь, а утром обличал виновных. Сам преподобный был во всем примером для братии: носил воду, рубил дрова, работал в пекарне, носил самую простую одежду, прежде всех приходил в церковь и на монастырские работы.

Кроме аскетических подвигов, преп. Феодосий отличался великим милосердием к бедным и любовью к духовному просвещению и старался расположить к ним и свою братию. В обители он устроил особый дом для жительства нищих, слепых, хромых, расслабленных и на содержание их уделял десятую долю монастырских доходов.

Кроме того, каждую субботу отсылал целый воз хлеба заключенным в темницах. Из сочинений преподобного Феодосия известны: два поучения к народу, десять поучений к инокам, два послания к великому князю Изяславу и две молитвы.

Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель сделалась образцом для других монастырей и имела великое значение для развития Церкви. Из ее стен выходили знаменитые архипастыри, ревностные проповедники веры и замечательные писатели. Из святителей, пострижеников Киево-Печерской обители, особенно известны святые Леонтий и Исаия (епископы Ростовские), Нифонт (епископ Новгородский), преподобный Кукша (просветитель вятичей), писатели преп. Нестор Летописец и Симон.