Священномученик Климент – апостол от 70-ти, четвертый епископ (папа) Рима родился в очень знатной семье, состоявшей в родстве с императорской фамилией. Будучи разлучен в младенчестве с родителями и братьями, он вырос среди чужих людей. Как и все знатные римские юноши, Климент получил блестящее образование, но светские науки его не увлекали. Едва став совершеннолетним, он покидает Рим. В Святую Землю, в Палестину, где жил и страдал Христос и проповедуют его апостолы – вот куда влечет юного Климента. Читать далее

Архив рубрики: Новости

Великомученица Екатерина Александрийская, дева

Святая Екатерина родилась в Александрии во второй половине третьего столетия. Происходила она из знатного рода и отличалась светлым умом, ученостью и красотой. Многие богатые и знатные женихи искали ее руки, а мать и родные уговаривали ее согласиться на брак. Но Екатерина медлила с ответом и говорила своим близким: «Если хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне юношу, подобного мне по красоте и учености». Читать далее

Святитель Григорий, епископ Акрагантийский

Святитель Григорий, епископ Акрагантийский, родился на острове Сицилия, в селении Претория, недалеко от города Акраганта, от благочестивых Харитона и Феодотии. Восприемником младенца Григория при Крещении был епископ Акрагантийский Патамион. К десяти годам мальчик, отданный на обучение, овладел грамотой, умел читать, петь церковные песнопения. В 12-летнем возрасте святой Григорий был поставлен в клирики. Духовное руководство над ним было поручено архидиакону Донату. Святой Григорий прослужил при церкви Акрагантийской 10 лет. Однажды Ангел Господень явился святому юноше, имевшему горячее желание посетить Иерусалим, и сказал, что Бог благословил его намерение. Читать далее

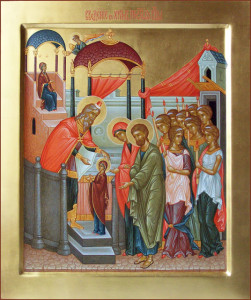

Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

В начале Рождественского поста мы благоговейно празднуем Введение Божией Матери во храм. Храм — это удел Божий, это место, которое Богу принадлежит нераздельно, место, где ни мысли, ни чувства, ни воли не может быть иной, как воли Божией. Читать далее

Святой пророк Авдий

Святой пророк Авдий был родом из села Вифарама, близ Сихема[1]; он служил при дворе царей Израильских и был домоправителем у царя Ахава[2]. От юности своей он был весьма богобоязнен, и когда весь Израиль отступил от Бога и стал поклоняться скверному Ваалу[3], он тайно служил Единому Истинному Богу отцов своих, спасшему Израиля от Египта и проведшему его чрез Чермное море посуху. Когда беззаконная Иезавель истребляла всех пророков Господних[4], Авдий взял сто пророков, скрыл их по пятидесяти в двух пещерах и кормил их хлебом и водою во время голода, бывшего во дни пророка Илии[5]. Однажды Ахав призвал Авдия и сказал ему: Читать далее

Мученик Плато́н Анкирский.

Святой мученик Платон, брат святого мученика Антиоха врача (память 29 июля), родился в городе Анкире в Галатии в благочестивой семье. Еще юношей он оставил дом и ходил по городам, вдохновенно проповедуя Слово Божие язычникам, удивляя слушателей убедительностью и красотой своих речей, глубоким знанием эллинской учености. За свою проповедь он был схвачен и приведен в храм Зевса на суд к правителю Агриппину. Судья вначале пытался лестью склонить святого к отречению от Христа. Читать далее

Мученики Акепсим епископ, Иосиф пресвитер и Аифал диакон.

Преподобный Иоанникий Великий

Преподобный Иоанникий Великий родился в Вифинии в 752 г. в селении Марикати. Родители его были бедны и не могли дать ему даже начального образования. С детства он должен был пасти домашний скот – единственное достояние семьи. Любовь к Богу и молитва всецело владели душой отрока Иоанникия. Часто, осенив стадо крестным знамением, он уходил в уединенное место и целый день молился, и ни вор, ни зверь не приближались к его стаду. Читать далее