Преподобная Пелагея (Пелагия) родилась в Антиохии Сирийской и до своего обращения ко Христу была легкомысленной и распущенной девицей. Имея очень привлекательную наружность, она украшала себя роскошными одеждами, золотом и драгоценными камнями, за что поклонники называли ее Маргаритой, т. е. жемчужиной.

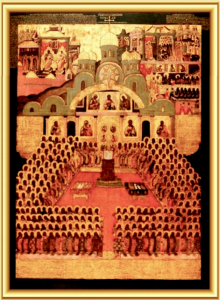

Однажды в Антиохию съехались на собор епископы соседних епархий. Среди них находился Нонн, епископ Илиопольский, известный своей мудростью и праведной жизнью. Во время перерыва епископы вышли из храма, где они заседали, и вдруг перед ними появилась шумная толпа юношей. Среди них особенно выделялась своей красотой одна девица – с обнаженными плечами и нескромно одетая. Это была Пелагия. Она громко шутила и смеялась, а поклонники вились вокруг нее. Смущенные епископы потупили свои взоры, а святой Нонн, напротив, стал пристально рассматривать Пелагию. Когда шумная толпа удалилась, Нонн спросил епископов: «Разве не понравилась вам красота этой женщины и ее наряд?». Они молчали. Тогда Нонн продолжал: «А я многому научился от нее. Она поставила своей целью нравиться людям и, как вы думаете, сколько часов употребила она на украшение себя, на заботу, чтобы показаться красивее других женщин в глазах своих почитателей! На Страшном суде ею осудит нас Господь, потому что мы, имея на Небе бессмертного Жениха, пренебрегаем состоянием своей души. С чем мы предстанем перед Ним?».

Придя в гостиницу, святой Нонн стал усердно молиться о спасении Пелагии. В следующее воскресение, когда Нонн совершал Божественную литургию, Пелагия, влекомая таинственной силой, впервые пришла в храм. Богослужение и проповедь святого Иоанна о Страшном суде так потрясли ее, что она пришла в ужас от своей грешной жизни. Придя к Нонну, она изъявила желание креститься, но не была уверена, помилует ли ее Господь: «Грехи мои многочисленнее песка морского, и не достанет воды в море, чтобы омыть мои скверные дела». Добрый пастырь утешил ее надеждой на милосердие Божие и крестил ее.

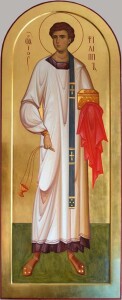

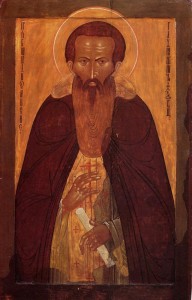

Став христианкой, Пелагия собрала свое имущество и принесла Нонну. Нонн же велел раздать его нищим, говоря: «Пусть будет умно потрачено худо собранное». Несколько дней спустя Пелагия, переодевшись в мужскую одежду, удалилась из города. Пошла она в Иерусалим и здесь приняла монашеский постриг. Ее приняли за юношу. Устроив себе келлию на Елеонской горе, она затворилась в ней и стала вести суровую монашескую жизнь в покаянии, посте и молитве. Жители окрестных мест считали ее за инока Пелагия, евнуха. После нескольких лет, достигнув высоких духовных дарований, инок Пелагий скончался приблизительно в 457 году. При погребении обнаружилось, что почивший инок – женщина.