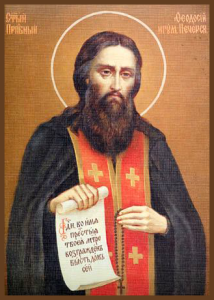

Преподобный Исаакий (в миру Иван Иванович Антимонов) родился в Курске 31 мая 1810 года в патриархальной купеческой семье, пользовавшейся неизменным уважением горожан за безупречную честность и строгий христианский уклад жизни, милосердие к бедным и благоукрашение городского храма.

Будущий великий оптинский старец рос в обстановке любви, послушания родителям, в твердом соблюдении церковного устава и нравственной строгости. Мальчик был скромен и добр, молчалив и сдержан, но не угрюм, он не был чужд шутке, остроумен и прост в общении.

Мысль об уходе в монастырь долгие годы вызревала в душе благочестивого юноши, вынужденного помогать отцу в торговых делах. К тридцати шести годам она окончательно окрепла. Этому способствовало также поступление в монашество его старшего брата Михаила.

И вот в 1847 году, уже зрелым человеком, приняв твердое решение, он покидает отчий дом и поступает послушником в скит знаменитой уже тогда своими старцами Введенской Оптиной пустыни, в укладе которой было принято духовное окормление каждого брата у старца. И послушник Иоанн был вверен оптинскому старцу преподобному Макарию, имя которого было известно далеко за пределами обители. Под его духовным руководством прошли годы послушания: сначала на пасеке, затем в хлебопекарне и поваром в монастырской трапезной, пел на клиросе, келейно – по благословению старца Макария; брат Иоанн был еще и переплетчиком книг. Неукоснительно выполнял он положенное всякому послушнику келейное правило, причем впоследствии, по принятии рясофора в 1851 году и пострижении в мантию в 1854 году, все более и более ревностно относился к совершенствованию своего внутреннего духовного мира, не давая себе поблажек ни в чем: был строг в понуждении себя к умному деланию, посещению монастырских богослужений и ограничивал себя в еде и отдыхе.

Избегая честолюбивых мыслей и остерегаясь поэтому всякого возвышения, исключительно за послушание своему духовному отцу, старцу Макарию, он принял в 1855 году рукоположение в иеродиакона, а затем, в 1858 году, – в иеромонаха. И по принятии сана преподобный Исаакий остается таким же скромным, искренним и открытым в отношении с братиями, каким был прежде, но еще строже и требовательнее к себе, во всем полагаясь на духовные наставления старца.

Возможно, так, в исполнении послушаний, монашеских правил, соблюдении церковного устава, в духовном совершенствовании и постепенном восхождении «от силы в силу», и прошла бы вся его жизнь в монастыре. Но Богу было угодно другое.

В 1860 году, уже тяжело больной, преподобный старец Макарий, предчувствуя близкий конец, завещает своему духовному сыну, преподобному Исаакию, перейти под руководство великого оптинского старца Амвросия, ученика блаженного старца Макария. А еще через два года, в 1862 году, после смерти настоятеля Оптиной пустыни старца Моисея, преподобный Исаакий становится его преемником.

В течение тридцати с лишним лет ведет он монастырь, продолжая начатое еще преподобным Моисеем строительство, по тем временам немалое. Его же стараниями достраивается храм Всех Святых на новом кладбище, сооружается новый иконостас в Казанском соборе и перестраивается старый во Введенском, производится новая роспись стен, строится монастырская больница с аптекой для бесплатного пользования, с церковью при ней во имя святого Илариона Великого, книжная лавка, двухэтажное здание рухлядной, достраивается водопровод, воздвигается здание новой гостиницы и множество помещений реставрируется, переделывается, поновляется и строится вновь.

Под его мудрым управлением Оптина приобретает лесные участки – так решается проблема топлива. Им же осуществляется покупка луговых земель на болховской мельнице, открывается свечной завод, поощряется разведение монастырских садов и огородов. Таким образом Оптина пустынь во второй половине XIX века становится одним из процветающих монастырей России.

Но не только хозяйственными заботами ограничивалась деятельность настоятеля. Главным для него было отечески строгое попечение об исполнении братией монашеских послушаний и устава, при этом не делалось исключения и для себя.

Уже будучи игуменом, а позже, в 1885 году, архимандритом, преподобный не совершал без благословения старца никаких монастырских дел и учил этому братию. «Отцы и братия! Нужно ходить к старцу для очищения совести», – часто повторял он. Так, благоговейно, почти до умаления себя, стоял он со всеми в очереди к своему духовнику, преподобному старцу Амвросию, и беседовал с ним, стоя на коленях, как простой послушник.

В последние годы жизни настоятеля многие скорби выпали на его долю. Особенно тяжело пережил он отъезд старца Амвросия в Шамординскую общину. «Двадцать девять лет провел я настоятелем при старце и скорбей не видел, теперь же, должно быть, угодно Господу посетить меня, грешного, скорбями», – говорил он.

Здоровье его стало заметно слабеть, и он келейно принял пострижение в схиму. Вскоре отошел ко Господу великий старец преподобный Амвросий, и на настоятеля, преподобного Исаакия, последовали тайные доносы о неспособности его, по преклонным годам и болезни, управлять обителью. И хотя братия единодушно встала на защиту своего настоятеля, силы его уже угасали. Умирал он тихо, окруженный плачущими чадами своими, которым дал последнее наставление: «Любите Бога и ближних, любите Церковь Божию, в службе церковной, в молитве ищите благ не земных, а небесных; здесь, в этой святой обители, где вы положили начало иноческой жизни, и оканчивайте дни свои». Преподобный отец наш Исаакий почил о Господе 22 августа/4 сентября 1894 года.

Это был истинный последователь той традиции старчества, которая отличала уклад Оптиной пустыни от других монастырей, строгого послушания всей братии старцам-духовникам, независимо от сана и иерархического звания.

Вся его жизнь стала достойным продолжением духовного подвига, начатого еще его предшественником, преподобным Моисеем, и другими великими оптинскими старцами.